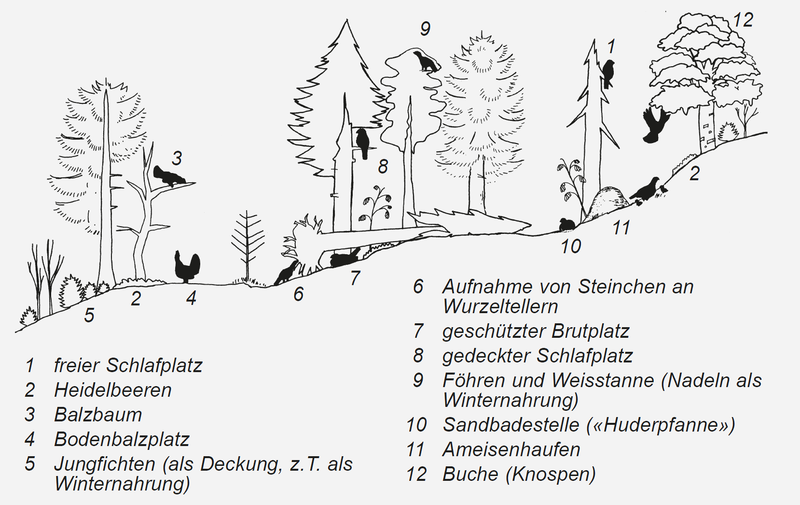

Weltweit kommen 18 verschiedene Raufusshuhnarten vor, in Mitteleuropa gibt es vier. Das Auerhuhn ist das grösste von allen. Als Lebensraum benötigt diese Art lichte, strukturreiche und ungestörte (Gebirgs-) Wälder mit einer gut entwickelten Krautschicht (Abb. 2 und 4). Hennen wie Hähne nutzen im Laufe eines Jahres ausgedehnte individuelle Streifgebiete, so dass nur grossflächig zusammenhängende und gut strukturierte Wälder überlebensfähige Populationen beherbergen können.

Abb. 1 - Ein Auerhahn (Tetrao urogallus) bei der Frühlingsbalz. Foto: Tom_Rabe, pixabay.com

Populationen zunehmend isoliert

Seit dem 20. Jahrhundert verändert sich die Nutzung der Wälder und ihrer Umgebung. Der Zuwachs an Holz ist grösser als die Nutzung; als Folge wachsen die Bestände ein, die Wälder werden dunkler und gleichförmiger und vermehrt mit Strassen erschlossen. Viele bisher als Streuwiesen genutzte Flächen verbuschen. Zudem nimmt der Druck durch Freizeitaktivitäten wie Schneeschuhlaufen, Biken, Wandern und Variantenskifahren auf diese Lebensräume zu.

Damit ist das Auerhuhn stark gefährdet. Eine schweizweite Erhebung im Jahr 2001 hat einen Bestand von 450 – 500 Hähnen ergeben, was nur noch rund die Hälfte des Bestandes von 1971 ist. Es existieren noch 5 Populationen, welche voneinander räumlich isoliert sind, und auch innerhalb dieser 5 Populationen ist die Verbindung nicht mehr zwischen allen Teilpopulationen gewährleistet.

Abb. 2 - Typischer Lebensraum für das Auerhuhn: ein offener, strukturreicher Nadelwald mit Bäumen unterschiedlichen Alters und einer gut entwickelten Bodenvegetation. Foto: Kurt Bollmann (WSL)

Abb. 3 - Feder des Auerhuhns. Foto: Kurt Bollmann (WSL)

Von der Forschung zur Förderung

Damit das Auerhuhn als Brutvogel in der Schweiz überlebt, braucht es ein gesamtschweizerisches Vorgehen mit regional angepassten Massnahmenplänen. Forschende der Eidg. Forschungsanstalt WSL, der ETH Lausanne und der Vogelwarte Sempach haben die Resultate jahrelanger Untersuchungen zur Ökologie und Genetik dieser Tierart zusammengetragen und in einem Themenheft des Ornithologischen Beobachters (Band 105, Heft 1) publiziert. Diese Ergebnisse sind auch in den vom Bundesamt für Umwelt BAFU herausgegebenen"Aktionsplan Auerhuhn Schweiz" eingeflossen.

Der Aktionsplan Auerhuhn beschreibt die Strategie zum Schutz und zur Förderung des Auerhuhns in der Schweiz. Er definiert die mittelfristigen Ziele, die Schwerpunkte der Massnahmen und die organisatorischen bzw. finanziellen Rahmenbedingungen der Umsetzung. Zentrale Elemente sind die Fokussierung der Massnahmen auf Förderungsgebiete erster und zweiter Bedeutung, das Erhalten von besiedelten Gebieten durch forstliche Lebensraummassnahmen, die Begrenzung des Freizeittourismus sowie das Aufwerten von Potenzialgebieten ohne aktuelle Besiedlung. Die Verantwortung für die Umsetzung des Aktionsplans liegt bei den Kantonen.

Das Auerhuhn gilt als Indikator für struktur- und artenreiche Bergwälder und wird als Schirmart für den Gebirgswald angesehen. Massnahmen, die dem Auerhuhn zugute kommen, werden auch auf andere Arten des Gebirgswaldes eine positive Wirkung haben.

Weiterführende Literatur

- Graf, R.; Bollmann, K.; Mollet, P. (2002): Das Auerhuhn. 16 S., Wildbiolgie-Artikel 1/26a. Den Artikel können Sie bei WILDTIER SCHWEIZ für CHF 7.- bestellen.

- Mollet, P. (2002): Dringliche Massnahmen zur Förderung des Auerhuhns. Faktenblatt Auerhuhn. Schweizerische Vogelwarte Sempach, 4 S. gratis. (PDF)

- Bundesamt für Umwelt (Hrsg.) (2001): Auerhuhn und Waldbewirtschaftung. 21 S. (VU-7021-D). (PDF)

- Bundesamt für Umwelt (Hrsg.) (2001): Auerhuhn und Haselhuhn: ihr Schutz in der regionalen Waldplanung. Praxishilfe. 30 S. (VU-7023-D). (PDF)

- Bollmann, K (2006): Das Auerhuhn: imposant und gefährdet. In: Ehrbar, R. (ed). Veränderungen als Chance für den Wald. Sophie und Karl Binding Stiftung, Basel. S. 200–221.

(TR)