Abb. 1. Die verbrannte Vegetation hinter dem Warnschild macht deutlich, wie real die Gefahr von Waldbränden bei entsprechenden Bedingungen ist. Foto: Marco Conedera

Waldbrände gehören in der Schweiz nicht zum Alltag – doch die für ihre Entstehung nötigen Voraussetzungen werden immer häufiger. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und sich wandelnde Landschaftsstrukturen schaffen Voraussetzungen, die die Gefahr von Vegetationsbränden auch nördlich der Alpen steigen lassen. Besonders im alpinen Raum, wo steile Hänge, zusammenhängende Waldflächen und begrenzte Zugänge zusammentreffen, braucht es vorausschauende Strategien, technische Ausstattung und gut geschulte Einsatzkräfte. Doch wie gut ist die Schweiz tatsächlich vorbereitet? Und was bedeutet das konkret für Forstpraktiker, Feuerwehrleute und Verwaltungsbehörden vor Ort?

Zunehmende Trockenheit, zunehmende Gefahr

In der Datenbank Swissfire sind für die Schweiz für die Periode 2000–2023 vorläufig durchschnittlich 118 Waldbrände pro Jahr mit einer Gesamtfläche von rund 157 ha (etwa 213 Fussballfelder) registriert, mit maximalen jährlichen Werten von 309 Ereignisse im Jahr 2003 und 682 ha im Jahr 2002. Die Alpensüdseite weist dabei mit Abstand die höchste mittlere Brandhäufigkeit und Brandfläche pro brennbare Fläche auf. Zwar betreffen Brände auf der Alpennordseite meist kleinere Flächen, ihre absolute Anzahl ist aber mit den Alpensüdseite vergleichbar (Abb. 2).

Abb. 2. Jährliche Anzahl Waldbrände (links) und Brandfläche pro 1000 km2 brennbarer Fläche (rechts) in den biogeographischen Regionen der Schweiz von 2000 bis 2023. Quelle: Swissfire

Grossbrände sind selten – aber nicht ausgeschlossen

Insgesamt wurden seit 2000 sechzehn Brände mit mehr als 50 ha registriert. Sie ereigneten sich ausschliesslich im Alpenraum, viele davon auf der Alpensüdseite und mehrheitlich in der Wintersaison. Das Zusammenspiel aus dichter Waldbedeckung, steiler Topografie und lokalen Winden kann die Flammenfront massiv beschleunigen. In Föhren- und anderen Nadelwäldern, wo ein Springen des Feuers in den Baumkronen wahrscheinlicher ist, ist es bei entsprechenden Bedingungen kaum möglich, die Feuerfront direkt zu bekämpfen. So konnte beim Grossbrand von Bitsch (VS) im Sommer 2003 nur eine Winddrehung die weitere Ausdehnung des sich rasch ausbreitenden Feuers in Richtung der bereits vorsorglich evakuierten Riederalp stoppen. Zusätzlich erschwerten glühende Partikel, die durch Thermik transportiert werden, die Löscharbeiten erheblich.

Abb. 3. Grossbrände in steilen, dicht bewaldeten Lagen wie hier bei bei Faido (Tessin, April 2017) erfordern aufwendige Löscheinsätze aus der Luft. Fotos: Franjo Martjnovic

Ursachen für Waldbrände

Die Ursachen für Waldbrände in der Schweiz sind vielfältig und unterscheiden sich je nach Jahreszeit deutlich (Abb. 4).

Abb. 4. Jährliche Anzahl Waldbrände und vermutete Brandursachen in den biogeographischen Regionen der Schweiz von 2000 bis 2023 im Winterhalbjahr (Dezember bis April; links) und Sommerhalbjahr (Mai bis November; rechts). Ganz rechts ist die entsprechende monatliche Verteilung dargestellt. Quelle: Swissfire

Blitzschlag ist die einzige natürliche Brandursache, die vor allem im gebirgigen Gelände und im Hochsommer während Trockenperioden und kombiniert mit Gewitterlagen auftritt (Abb. 5). Diese Brände sind zwar flächenmässig meist unbedeutend, können aber durch schwer zugängliches Gelände, unterirdisches Schwelverhalten und aufwendige Löschmassnahmen hohe Kosten verursachen.

Rund 90 Prozent der Waldbrände sind auf menschliche Einflüsse zurückzuführen. Besondere Risikofaktoren ergeben sich dabei aus dem Zusammenspiel von menschlicher Präsenz, klimatischen Bedingungen und der Waldstruktur (z.B. grosse, zusammenhängende Waldpartien). Erholungssuchende, Passanten oder forstwirtschaftliche Aktivitäten erhöhen die Wahrscheinlichkeit ungewollter Zündquellen. Nach schneearmen Wintern und bei anhaltend trockene Witterung oder Föhn kann die Streuschicht rasch austrocknen und damit die Entzündbarkeit deutlich erhöhen. Besonders gefährdet sind trockene Waldstandorte vor dem Laubausbruch, wo die Streuschicht langsamer zersetzt wird, wie in Buchen-, Eichen- oder Kastanienwäldern. Auf Windwurfflächen kann ein hoher Anteil an liegengebliebenem Reisig das Brandrisiko zusätzlich erhöhen.

Abb. 6. Offene Feuerstellen im Wald erhöhen bei trockener Witterung das Risiko für Waldbrände. Foto: Emanuel Ammon (BAFU-Bilddatenbank).

Frühwarnung und Risikoanalyse

Mit IGNIS steht heute ein schweizweites Informationssystem zur Beurteilung der Waldbrandgefahr zur Verfügung. Es basiert auf dem kanadischen Fire Weather Index (FWI). Aufgrund von Wetterparametern werden Indizes berechnet, die Hinweise auf das mögliche Verhalten und die Entwicklung eines Waldbrandes und es erlauben, den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und anderer brennbarer organischer Stoffe im Wald einzuschätzen. Expertinnen und Experten des Bundes und der Kantone interpretieren anschliessend die IGNIS-Daten und bewerten damit die tägliche Waldbrandgefahr für die verschiedenen Warnregionen (Abb. 7).

Abb. 7. Aktuelle Waldbrandgefahr für die verschiedenen Warnregionen in der Schweiz. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) informiert und warnt in Zusammenarbeit mit den Kantonen zur Waldbrandgefahr. Die Kantone sind zuständig für das Ergreifen von Massnahmen. Mehr Informationen unter waldbrandgefahr.ch.

Zudem arbeitet das BAFU zusammen mit den Kantonen und der WSL daran, ein schweizweit einheitliches Vorgehen für die Ausgabe von Waldbrandwarnungen umzusetzen (Nearest Fire Day, basierend auf Modellen, die Wetter- und Waldbranddaten kombinieren). Solche Systeme bilden die Grundlage für Entscheidungen auf regionaler Ebene: Ist ein Pikettdienst erforderlich? Wird ein Feuerverbot herausgelassen? Besonders in Tourismusregionen mit vielen Wanderern oder offenen Feuerstellen ist dies entscheidend.

Waldbrandmanagement: ein ganzheitlicher Ansatz

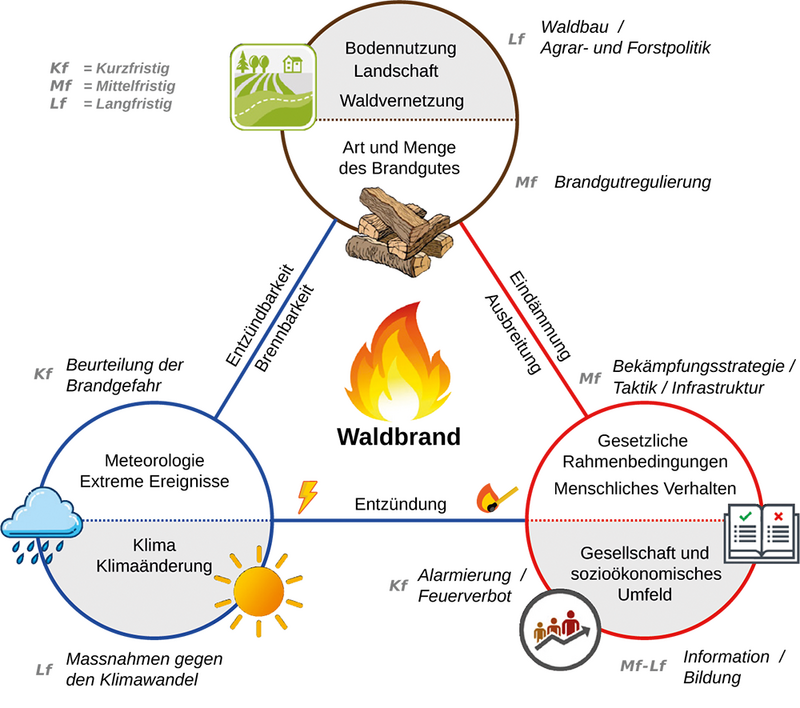

Das Feuerregime wird durch Klima, Vegetation, Topografie, Zündquellen und Löschkapazität bestimmt. Während die Topografie nicht beeinflussbar ist, haben klimatische und menschliche Faktoren einen erheblichen Einfluss – kurzfristig wie langfristig. Besonders der Mensch prägt das Brandgeschehen stark, etwa durch Landnutzung, Vegetationsmanagement und Gesetzgebung. In der Schweiz zeigt das Beispiel Tessin, wie sich der Wandel in der Landwirtschaft auf die Brandhäufigkeit auswirkte – und wie politische sowie organisatorische Massnahmen das Risiko senken können (Abb. 8).

Abb. 8. Dynamische Faktoren die das Waldbrandgeschehen beeinflussen und Elemente eines integralen Waldbrandmanagements. In den Kreisen unterscheidet man die kurzfristigen von der mittel-langfristigen Faktoren, die letzteren sind grau gefärbt. Bei den Massnahmen wird deren Auswirkung als kurzfristig (Kf), mittelfristig (Mf) und langfristig (Lf) angegeben.

Feuerwehr und Forst im Schulterschluss

Das Beispiel Tessin zeigt, wie wichtig eine integrale Strategie ist. Mit dem Konzept Waldbrand 2020 hat der Kanton klare Rollen definiert und seine Feuerwehrorganisation auf Gebirgsbrände vorbereitet. Speziell ausgebildetes Forstpersonal, eine Bergfeuerwehr mit angepasster Ausrüstung sowie standardisierte Einsatzprozeduren helfen, auch in schwierigem Terrain effizient zu handeln.

Prävention (z. B. Warnungen, Verbote und gezieltes Brandgutmanagement), technische Infrastruktur (Wasserbecken, Wege), abgestimmte Taktik und Nachsorge (Erosionsschutz, Wiederaufforstung) sind gleichwertige Pfeiler des Konzepts. Auch die Schulung der Einsatzkräfte und deren Vertrautheit mit dem Feuerverhalten im Gebirge spielen eine zentrale Rolle (Abb. 9). Die Planung im Wildland-Urban Interface (WUI), also dem Übergangsbereich zwischen Siedlungen und Vegetation, wird zunehmend zur Priorität. Diese von der Forschung entwickelten Ansätze werden heute von der Praxis (kantonale Ämter oder spezialisierte Ingenieurbüros) auch für Regionen nördlich der Alpen angepasst und angewendet.

Abb. 9. Analyse der Feuerentfachung und des Feuerverhaltens zur Eichung des Waldbrandbulletins in einer Wiese und einer Streuschicht im Kastanienwald. Fotos: Sezione forestale Canton Ticino

Der Wald nach dem Brand

Während sich Laubwälder oft rasch regenerieren, ist die Situation in Nadelwäldern komplexer. Auf südexponierten Hängen erschweren Trockenheit, Sonnenexposition und Wildverbiss die natürliche Verjüngung erheblich. Zudem können invasive Arten wie Robinien schneller Fuss fassen. Hinzu kommt: Die Schutzfunktion des Waldes ist unmittelbar nach einem Brand oft eingeschränkt.

Fazit

Aufgrund des Klimawandels und der Landschaftsentwicklung werden die zunehmende Waldbrandgefahr und Waldbrände in der Schweiz und im gesamten Alpenraum zu einem immer wichtigeren Thema. Die gute Nachricht: Die Instrumente sind vorhanden. Mit verbesserten Warnsystemen, strukturierter Ausbildung, kantonalen Konzepten und klaren Zuständigkeiten hat die Schweiz aus den vergangenen Bränden gelernt. Besonders wichtig wird es sein, die Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren (Forstdienst, Feuerwehr, Polizei, lokale, kantonale und nationale Behörden usw.) zu verstärken. Dem Bund und der Forschung kommt eine wichtige Rolle zu, indem sie neue überregionale Instrumente und Analysen zur Verfügung stellen und den Wissenstransfer fördern und unterstützen.