Fig. 1. I segni del passaggio del fuoco dietro il cartello che esorta alla prudenza rende chiaro quanto sia reale il pericolo di incendi boschivi in caso di condizioni meteorologiche predisponenti. Foto: Marco Conedera

Gli incendi boschivi non sono un fenomeno all’ordine del giorno in Svizzera, ma le condizioni favorevoli al loro innesco stanno diventando sempre più frequenti. Periodi di siccità prolungati, aumento delle temperature ed evoluzione del paesaggio aumentano il rischio di incendi di vegetazione anche a nord delle Alpi. Soprattutto nella regione alpina, caratterizzata da versanti ripidi, poco accessibili e completamente ricoperti da foreste si rendono necessarie delle strategie antincendio sul lungo periodo, combinate a infrastrutture e attrezzature tecniche adeguate e un’organizzazione di spegnimento ben addestrata. Ma quanto è preparata la Svizzera? E cosa significa questo in termini concreti per gli operatori forestali, i pompieri e le autorità locali?

Aumento della siccità, aumento del pericolo

Per il periodo 2000-2023, la banca dati Swissfire registra a livello nazionale una media di 118 incendi boschivi all'anno e di circa 157 ettari bruciati (circa 213 campi da calcio), con valori massimi annui di 309 eventi nel 2003 e 682 ettari percorsi dal fuoco nel 2002. Il versante meridionale delle Alpi ha di gran lunga la più media alta sia in numero di incendi che in area bruciata rispetto all’area bruciabile presente in ogni regione biogeografica della Svizzera (fig. 2).

Fig. 2. Numero annuale di incendi boschivi (a sinistra) e area bruciata per 1000 km2 di superficie bruciabile (a destra) nelle regioni biogeografiche della Svizzera dal 2000 al 2023. Fonte: Swissfire

Incendi di grandi superfici: rari, ma non da escludere

Dal 2000 sono stati registrati un totale di sedici incendi con più di 50 ettari. Si sono verificati esclusivamente nella regione alpina, molti dei quali sul versante meridionale delle Alpi e per lo più nella stagione invernale. In queste condizioni, l'interazione tra la copertura forestale continua, la topografia ripida e i venti locali può causare una forte accelerazione del fronte di fiamma. In caso di presenza di pinete e di altre foreste di conifere il fuoco può salire in chioma rendendo praticamente impossibile combattere in modo diretto l’avanzata del fronte di fiamma. Nel caso del grande incendio di Bitsch (VS) nell'estate del 2003, ad esempio, solo un repentino cambiamento della direzione del vento ha permesso di fermare la rapida propagazione dell'incendio in direzione della frazione di Riederalp, che era già stata precauzionalmente evacuata. Inoltre, i tizzoni incandescenti trasportati dalle termiche create dalle fiamme rendono notevolmente più difficile il lavoro di spegnimento.

Fig. 3. I grandi incendi su versanti ripidi e boscati, come nell’incendio dell’aprile 2017 nei pressi di Faido (Ticino), richiedono il sostegno di impegnative azioni di spegnimento dall'aria. Foto: Franjo Martjnovic

Cause degli incendi boschivi

Le cause degli incendi boschivi in Svizzera variano notevolmente a seconda della stagione (fig. 4).

Fig. 4. Numero annuo di incendi boschivi e le loro cause presunte nelle regioni biogeografiche della Svizzera dal 2000 al 2023 nel semestre invernale (da dicembre ad aprile; a sinistra) e nel semestre estivo (da maggio a novembre; a destra). A destra, diagramma della distribuzione mensile delle cause di incendio. Fonte: Swissfire

I fulmini sono l'unica causa naturale di incendio in Svizzera. Questa tipologia si verifica principalmente in terreni impervi e in estate nel caso di temporali durante periodi di pronunciata siccità (fig. 5). Sebbene questi incendi siano solitamente ridotti in termini di superficie, possono causare costi elevati a causa della difficoltà di accesso, dello sviluppo sotterraneo del fuoco e della complessità delle attività di estinzione.

Quasi il 90% degli incendi boschivi è dovuto all'influenza umana. Particolari fattori di rischio derivano dall'interazione tra la presenza umana, le condizioni climatiche e la presenza di aree boschive (ad es. grandi aree di bosco contigue). Le attività in bosco e nelle sue vicinanze, come lo svago e le operazioni forestali aumentano le probabilità di accensioni indesiderate. Dopo inverni con poca neve, clima persistentemente secco e venti forti (per es. favonio), lo strato di lettiera può asciugarsi rapidamente e quindi aumentare significativamente la sua infiammabilità. I boschi di latifoglie con lettiera secca sono particolarmente a rischio di incendio prima dello spiegamento delle foglie primaverile, soprattutto per tipologie boschive con lettiera a decomposizione lenta, come le faggete, i querceti o i castagneti. Nei boschi colpiti da una tempesta di vento, la presenza di ramaglia a terra può aumentare ulteriormente il rischio di incendio.

Fig. 6. Grigliate improvvisate in bosco aumentano il rischio di incendi boschivi. Foto: Emanuel Ammon (banca dati immagini dell'UFAM).

Allerta precoce e analisi del rischio

IGNIS è un sistema d'informazione a livello svizzero per la valutazione del rischio di incendi boschivi basato sull’indice di pericolo Canadese FWI (Canadian Fire Weather Index). Si tratta di indici calcolati a partire dai dati meteorologici che permettono di stimare il contenuto di umidità del suolo e della sostanza organica combustibile presente nel bosco e fornire così indicazioni sul possibile comportamento e sviluppo di un incendio boschivo. Gli esperti della Confederazione e dei Cantoni interpretano quindi i dati IGNIS e li utilizzano per valutare il rischio giornaliero di incendi boschivi per le varie regioni di allerta in cui è suddiviso il territorio svizzero (fig. 7).

Fig. 7. Attuale rischio di incendi boschivi nelle varie regioni di allerta in Svizzera. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in collaborazione con i Cantoni, fornisce informazioni e allerte sul rischio di incendi boschivi. I Cantoni sono responsabili dell'adozione delle misure. Per ulteriori informazioni, vedere waldbrandgefahr.ch (in italiano).

Inoltre, l'UFAM collabora con i Cantoni e il WSL per l'attuazione di una procedura uniforme per l'emissione di allerte per incendi boschivi in tutta la Svizzera (Nearest Fire Day, sulla base di modelli che combinano dati meteorologici e gli incendi boschivi effettivamente avvenuti nel passato). Tali sistemi costituiscono la base per le decisioni a livello regionale: è necessario un servizio di picchetto? È necessario decretare un divieto di accendere fuochi? Questo è particolarmente importante nelle regioni turistiche molto frequentate da escursionisti.

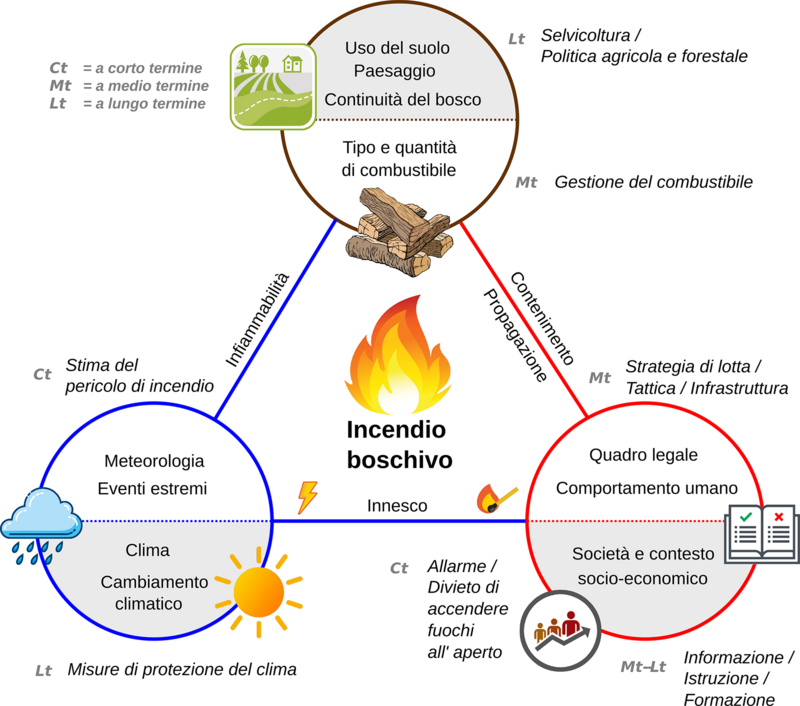

Gestione degli incendi boschivi: un approccio olistico

Il regime degli incendi è determinato dal clima, dalla vegetazione, dalla topografia, dalle fonti di accensione e dalla capacità di estinzione. Mentre la topografia non può essere influenzata, i fattori climatici e umani hanno un'influenza significativa, sia a breve che a lungo termine. In particolare, gli esseri umani hanno una forte influenza attraverso l'uso del suolo, la gestione della vegetazione e la legislazione. In Svizzera, l'esempio del Ticino mostra come il cambiamento nell'agricoltura e nella gestione del territorio può cambiare la frequenza degli incendi e come le misure politiche e organizzative possano ridurre il rischio (fig. 8).

Fig. 8. Fattori dinamici che influenzano l'insorgenza di incendi boschivi ed elementi di gestione integrale degli incendi boschivi. Nei cerchi si distingue tra fattori di breve periodo (sfondo bianco) e di medio-lungo periodo (sfondo grigio). Nel caso delle misure, il loro impatto è indicato come a breve termine (Ct), a medio termine (Mt) e a lungo termine (Lt).

Collaborazione tra pompieri e servizio forestale

L'esempio del Ticino dimostra quanto sia importante una strategia integrale. Con il concetto Incendi boschivi 2020, il Cantone ha definito ruoli chiari e adattato le strutture antincendio agli incendi di bosco. Personale forestale appositamente formato, squadre di pompieri di montagna specializzate sugli incendi di bosco con attrezzature adeguate e procedure operative standardizzate permettono di agire efficacemente anche su terreni difficili.

La prevenzione (allerte, divieti e gestione mirata del combustibile in bosco), l'infrastruttura tecnica (serbatoi, vasche di pescaggio per elicotteri, vie di accesso), le tattiche condivise e le misure post-incendio (protezione contro l'erosione, ripristino del bosco e della funzione protettiva) sono i pilastri del concetto. Anche la formazione delle forze di spegnimento e la loro conoscenza del comportamento del fuoco hanno un ruolo centrale (fig. 9). Riveste particolare attenzione anche la pianificazione dell'interfaccia urbano-forestale (Wildland-Urban interface, WUI), ovvero l'area di contatto e transizione tra insediamenti e vegetazione. Questi approcci, sviluppati dalla ricerca, vengono ora adattati e applicati dai professionisti (uffici cantonali o studi di ingegneria specializzati) anche per le regioni a nord delle Alpi.

Fig. 9. Analisi della probabilità di innesco e del comportamento del fuoco per la calibrazione del bollettino degli incendi boschivi. Esempi di prove effettuate in un prato e in lettiera di castagno. Foto: Sezione forestale Canton Ticino

Il bosco dopo l'incendio

Mentre le foreste di latifoglie tendono a rigenerarsi rapidamente, il decorso post-incendio nelle foreste di conifere è più complesso, e il ripristino della funzione protettiva del bosco può protrarsi nel tempo. Sui pendii esposti a sud, la siccità, l'esposizione al sole e la selvaggina rendono notevolmente più difficile la rinnovazione naturale. Inoltre, le specie invasive come la robinia possono prendere piede più rapidamente.

Osservazioni conclusive

A causa dei cambiamenti climatici e dell’evoluzione del paesaggio, l’aumento del pericolo di incendi boschivi sta diventando una questione sempre più importante in Svizzera e nella regione alpina in particolare. Grazie a sistemi di allerta ottimizzati, a una formazione mirata, a concetti antincendio cantonali e a una chiara suddivisione dei compiti, la Svizzera ha fatto tesoro delle esperienze maturate sugli incendi boschivi del passato. Per il futuro sarà particolarmente importante rafforzare il coordinamento tra i vari attori (servizio forestale, pompieri, polizia, autorità locali, cantonali, nazionali, ecc.). La Confederazione e la ricerca hanno un ruolo importante da svolgere, fornendo nuovi strumenti e analisi sovraregionali e promuovendo e sostenendo il trasferimento delle nuove conoscenze acquisite.