Abb. 1: Hambacher Schloss, Luftbild von Süden. (Foto: Fischer.H, Hambacher Schloss Luftaufnahme, CC BY-SA 4.0)

Diese Analyse untersucht die Schäden auf der mit 1,8 ha bislang größten Waldbrandfläche in Rheinland-Pfalz, die am 3. August 2022, im waldbrandreichsten Jahr des Bundeslandes, auftrat. Die Untersuchung ergab eine erhebliche Schädigung des Laub-Mischwaldes sowie hohe Einsatzkosten bei der Rettung des vom Feuer bedrohten Kulturguts Hambacher Schloss (Abb. 1).

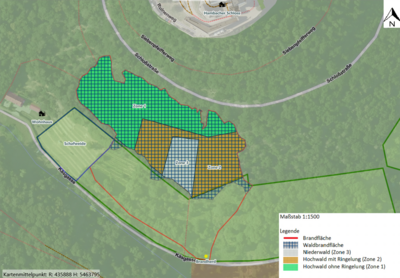

Die Brandfläche befindet sich am Ostrand des Pfälzerwaldes, dem Haardtrand, und erstreckt sich zwischen der aus der Ortschaft Diedesfeld kommenden Käsgasse und der zum Hambacher Schloss führenden Schlossstraße. Das Gelände ist steil, teilweise terrassiert und nach Süden exponiert. Aufgrund des hoch anstehenden Buntsandsteins handelt es sich um einen trockenen und nährstoffarmen Standort. Das vom Brand betroffene Areal umfasst insgesamt 2,8 Hektar, von denen jedoch nur die 1,8 Hektar mit Waldbestand untersucht wurden. Die restliche Fläche besteht aus ehemaligen Garten- und Weinbergsgrundstücken.

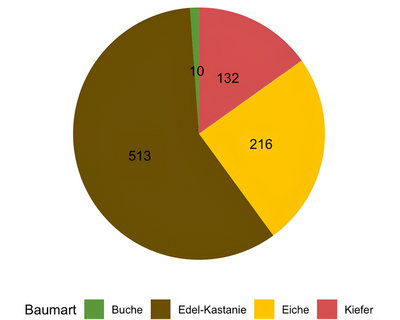

Das Waldgebiet selbst gliedert sich in 1,6 ha Hochwald und 0,2 ha Niederwald. Der Hochwald besteht aus einem zweischichtigen, lichten Traubeneichen-Mischwald, in dem Kiefer im Alter von 97 Jahren und Edelkastanie im Oberstand dominieren und Edelkastanie sowie Traubeneiche flächig im Unterstand beigemischt sind, ergänzt durch einzelne Rotbuchen. Die Niederwaldfläche ist zu 99 % mit dichten Edelkastanien-Stockausschlägen und vereinzelt beigemischter Waldkiefer und Traubeneiche im Stangenholzalter bestockt (Abb. 2).

Historische Einordnung

Abb. 3: Erhard Joseph Brenzinger, Hambacher Fest 1832, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons

Die Waldgeschichte der Brandfläche ist nur spärlich dokumentiert, trägt jedoch zu einem besseren Verständnis ihrer Struktur und Besonderheiten bei. Zunächst belegt eine Forstbetriebskarte in den letzten 97 Jahren eine Bestockung mit Kiefern. Vorherige Aufzeichnungen deuten, bedingt durch die Siedlungsnähe, auf intensive Nutzung und die Funktion als Burghügel mit der Notwendigkeit freier Sicht zur effizienten Verteidigung [2], auf eine spärliche Bewaldung oder sogar Freiflächen hin.

Eine Zeichnung des Festzuges zum Hambacher Fest von 1832 (Abb. 3), auf der nur einzelne Bäume zu erkennen sind, stützt diese Annahme [2]. In jüngerer Vergangenheit fand keine forstliche Nutzung statt. Stattdessen wurde die Fläche im Jahr 2015 als naturschutzfachliche Ausgleichsfläche für geplante Umbaumaßnahmen am Hambacher Schloss bestimmt. Ziel war die Umwandlung des bestehenden Waldes in einen lichten Traubeneichen-Trockenwald durch eine Reduktion des Kiefernanteils.

Die Fläche wurde in drei Zonen unterteilt (Abb. 4), und die geplanten Maßnahmen wurden im Winter 2015/16 umgesetzt:

- In Zone 1 wurden ausgewählte Kiefern aufgrund der hohen Besucherfrequentierung und der Verkehrssicherungspflicht durch Fällung entfernt.

- In Zone 2 erfolgte statt der Fällung eine Ringelung der Kiefern mit durchschnittlich 30,7 cm Durchmesser.

Die dritte Zone umfasst die oben beschriebene 0,2 Hektar große Teilfläche mit hohem Edelkastanienanteil, wo eine Niederwaldbewirtschaftung mit einer Umtriebszeit von 15 Jahren eingeführt wurde [1].

Brandereignis

Die Meldung des zunächst tischtennisplattengroßen Brandherds erfolgte am 3. August 2022 kurz vor 15 Uhr durch eine Anwohnerin, die Rauch bemerkt hatte. Bei Eintreffen der örtlichen Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits auf eine Fläche von schätzungsweise 1,6 ha ausgedehnt und drohte die Zufahrtsstraße zum Hambacher Schloss zu überspringen. Es folgten mehrere Nachalarmierungen benachbarter Feuerwehren und anderer Katastrophenschutzeinheiten sowie mehrtägige Nachlöscharbeiten, bis der Brand am Abend des 4. Augusts nach einer Beteiligung von über 200 Einsatzkräften erfolgreich bekämpft war. Am 5. August erfolgten weitere Brandkontrollen und am 6. August kam es zu einem erneuten Auflodern der Flammen, das jedoch nach wenigen Stunden gelöscht werden konnte [3]. Somit dauerte der Brandeinsatz insgesamt fünf Tage (Abb. 5).

Fragestellungen

Die Analyse der Waldbrandfläche sollte sich drei Fragestellungen widmen:

- Wie kam es zu dem Waldbrand und was hat seine Entstehung begünstigt?

- Kam es durch das Feuer zu einer erheblichen Schädigung des Bestandes?

- Wie sind die ökonomischen Auswirkungen des Waldbrands zu bewerten?

Dies geschah mittels einer Analyse der Witterung rund um den Tag des Ereignisses, einer Auswertung der in einer Vollaufnahme von 871 Bäumen erhobenen Bestandesdaten, bestehend aus Baumart, Brusthöhendurchmesser, verkohlter Höhe, Austrieb und ggf. Ringelung, einer Waldwertermittlung und einer Einsatzkostenkalkulation.

Wie kam es zu dem Waldbrand?

Die Ursache des Waldbrands konnte bis jetzt nicht geklärt werden, doch legt der Entstehungsort am Wegrand einer vielbegangenen und siedlungsnahen Strecke ein menschliches Verschulden nahe [4]. Hinzu kommt der Einfluss der Witterung und hiermit der eingangs erwähnte Zusammenhang zwischen Hitze, Trockenheit und Waldbränden. Am 3. August 2022 herrschte die Waldbrandstufe 4 “hohe Gefahr” [5] und wie die Aufzeichnungen der nächstgelegenen DWD-Wetterstation in Bad Dürkheim zeigen, war es der vorletzte und heißeste Tag einer fast einwöchigen Hitzeperiode [6].

Die Lufttemperatur lag um 15 Uhr (Zeitpunkt des Ausbruchs) bei 34,1 °C, während die Luftfeuchte lediglich 23% betrug. Hinzu kam ein Südostwind, der mit Geschwindigkeiten zwischen 10 und 20 km/h die Luft aus der Rheinebene in Richtung Haardtrand trug [7]. Ein Abgleich dieser Wetterverhältnisse mit dem aus der 30er-Regel bekannten idealen Waldbrandwetter (Lufttemperatur > 30 °C, Luftfeuchte < 30 %, Windgeschwindigkeit > 30 km/h, Hangneigung > 30° und dadurch Kamineffekt) zeigt auch hier die günstigen Bedingungen für die Entstehung und Ausbreitung des Brandes [8]. Hinzu kommen die Windrichtung aus Südost, die Südexposition der Hangfläche, die lichte Waldstruktur und die schlechte Wasserversorgung des Standorts [9, 10].

Kam es durch das Feuer zu einer erheblichen Schädigung?

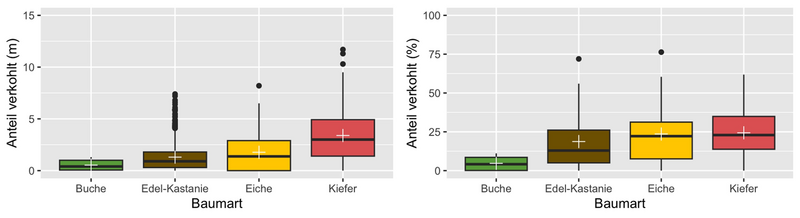

Zunächst zeigt die Auswertung der Verkohlungshöhen und -anteile der verschiedenen Baumarten eine besonders geringe Schädigung der Buche, gefolgt von der Edelkastanie, dann der Eiche und zuletzt der am stärksten betroffenen Kiefer (Abb. 7, 8). Vergleicht man dieses Ergebnis mit der Auswertung des Austriebs, gibt es erwartungsgemäß entsprechend wenig überlebende Kiefern. Allerdings fällt auch auf, dass trotz vermeintlich geringer Schädigung keine Buchen überlebten. Diese Beobachtung lässt sich vermutlich auf die dünne Rinde der Buche zurückzuführen, durch die das Kambium schon bei starker Sonneneinstrahlung Schaden nehmen kann. Bessere Überlebensraten zeigten die Traubeneichen (25%) und die Edelkastanien (57%). Bei beiden Baumarten besteht der Neuaustrieb überwiegend aus Stockausschlägen.

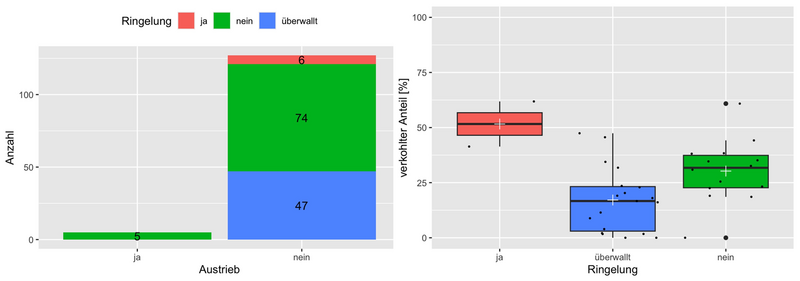

Die Auswertung der Ringelung zeigte, dass von 132 Kiefern lediglich fünf ungeringelte Exemplare den Brand überlebten und dass die vollständig geringelten Kiefern am höchsten verkohlten. Jedoch verkohlten wider Erwarten die nicht geringelten Kiefern stärker als jene, die den Schaden überwallen konnten (Abb. 9).

Wie sind die ökonomischen Auswirkungen zu bewerten?

Die Einsatzkosten wurden auf Grundlage der verfügbaren Informationen zu eingesetzten Fahrzeugen und Kräften aus Einsatz- sowie Presseberichten geschätzt. Die Berechnung erfolgte auf Basis pauschaler Ansätze für Personal- und Fahrzeugkosten sowie unter Zugrundelegung marktüblicher Preise für Kraftstoff und Wasser. Die daraus resultierenden Gesamtkosten belaufen sich auf rund 500.000 Euro. Weitere potenzielle Kostenfaktoren – etwa der Einsatz eines Polizeihubschraubers oder die Verpflegung der Einsatzkräfte – konnten mangels belastbarer Daten nicht berücksichtigt werden.

Folgerungen

Aufgrund der Siedlungs- und Wegenähe des Brandherds ist weiterhin von einem menschlichen Verschulden als Ursache des Waldbrands auszugehen. Die Hitze und die trockene Witterung haben seine Entstehung und Ausbreitung begünstigt. Die Frage nach einer Schädigung des Bestandes ist zu bejahen. Lediglich 40% der Bäume konnten den Brand überleben. Besonders betroffen wurden dünnborkige Bäume. Stockausschlagfähige Baumarten zeigten eine signifikant höhere Fähigkeit zur Kompensation der Schädigung, indem sie nach dem Ausfall neu austreiben konnten. Von 132 Kiefern überlebten lediglich fünf ungeringelte Exemplare den Brand. Auch die Frage nach einem ökonomischen Schaden ist mit Ja zu beantworten. Es gingen nicht nur fast 28.000 € Waldwert verloren, sondern zur Löschung des Brandes entstanden geschätzte Kosten im sechsstelligen Bereich.

Einen ähnlichen Rahmen steckt die Gemeinde Schwarzenburg in Thüringen, die nach 2,5 ha Waldbrand ebenfalls mit einem sechsstelligen Betrag rechnet [11]. Beides erscheint im deutschlandweiten Vergleich teuer. So rechnete das Land Brandenburg im Jahr 2022 mit 50 Mio. € Einsatzkosten für Löschhubschrauber und Rollpanzer durch die Bundeswehr. Dies entspricht 35.063,11 €/ha Waldbrandfläche [12]. In Sachsen wurden für 783,55 ha Waldbrandfläche des Jahres 2022 15 Mio. € veranschlagt, was 19.143,78 €/ha gleichkommt. [13, 14]. Im Fall des Hambacher Schlosses könnten sich die hohen Kosten mit der anspruchsvollen Topographie begründen lassen. Zudem kann die unmittelbare Nähe zum Hambacher Schloss als einzigartigem Schutzobjekt mit hohem kulturellen Wert dazu beigetragen haben, eine Einsatzstrategie zu wählen, mit der der Brand schnellstmöglich unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Fotos von der Datenaufnahme im März/April und August 2023

Alle Fotos: Bianca Löbenbrück

![Der März, der März, macht Graupel und Ferz [=Unfug] (Pfälzer Dialekt)](/assets/_processed_/8/c/csm_230306-_9__e648ef4021.jpg)