Das BFW arbeitete institutsübergreifend an einer bundesweiten Indikatorliste, um ein Abbild dieser komplexen Materie zu erzeugen. Bei der Herleitung greift man auf biodiversitätsrelevante Ergebnisse der österreichischen Waldinventur zurück. Der Biodiversitätsindex Wald ist ein neues Bewertungsinstrument in der Biodiversitätsstrategie 2020+.

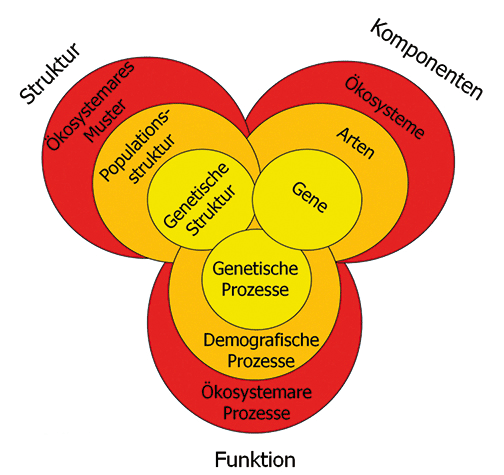

Für die Umweltpolitik hat die Erhaltung der Biodiversität hohe Priorität. Die Vielfalt des Lebens, wie Biodiversität auch manchmal bezeichnet wird, ist aber äußerst komplex. Sie umfasst die Mannigfaltigkeit innerhalb von Arten (genetische Diversität), zwischen den Arten (Artendiversität) und der Ökosysteme (Ökosystemdiversität) sowie deren Wechselwirkungen und schließt damit auch die Funktions- und Strukturvielfalt derselben ein (Abbildung 1).

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Biodiversität bezüglich ihrer Komponenten (qualitativ) und Struktur (quantitativ) sowie Funktion (nach Noss 1990)

Das komplexe Gebilde "Biodiversität" ist weder in ihren einzelnen Komponenten noch in ihren Wechselwirkungen genau erfassbar. Daher wurde in der Vergangenheit oft versucht, anhand von verschiedenen Indikatoren zumindest Teilbereiche der Biodiversität abzuschätzen. Häufig weisen aber diese Indikatoren unterschiedliche Entwicklungen auf – ein Indikator zeigt eine negative, ein anderer eine positive Entwicklung der Biodiversität auf – und eine Gesamtbeurteilung bleibt damit für den Einzelnen offen.

Daher wurde für die Biodiversität im Wald ein Gesamtindex vom BFW entwickelt, um den Gesamtbereich mit einer Kenngröße (Index) abzubilden. Aufgrund der Komplexität kann aber jeder Indikator oder auch die zu einem Index zusammengefassten Indikatoren nur ein grobes Abbild der "wahren" Biodiversität liefern.

Selbst ein umfassender Ansatz, der eine Vielzahl von Skalen und Bezugssystemen (Gene, Arten Ökosysteme) berücksichtigen würde, kann Biodiversität immer nur annähernd bestimmen. Solche eher umfassenden Ansätze sind kostenintensiver.

Vorgabe für unseren Ansatz war es daher, dass biodiversitätsrelevante, für das gesamte Bundesgebiet bereits vorliegende Daten verwendet werden sollten. Weiters sollten die einzelnen Indikatoren anhand von Referenzwerten beurteilt und schließlich zueinander gewichtet zum Biodiversitätsindex Wald (BIW) aggregiert werden. Damit kann unmittelbar abgeschätzt werden, wie groß die tatsächliche Abweichung von dem aus Biodiversitätssicht optimalen Zustand ist.

Es muss aber betont werden, dass die BIW-Referenzwerte wissenschaftliche Zielwerte sind. Der Index, aber auch einzelne Indikatoren können aber für politische Steuerungsmaßnahmen genutzt werden. Der BIW zielt primär auf das gesamte Bundesgebiet ab, kann aber auch auf regionaler Ebene wertvolle Hinweise liefern. Für einen einzelnen Forstbetrieb ist der BIW nicht anwendbar.

13 Indikatoren

Der BIW besteht aus dreizehn Indikatoren. Entsprechend dem Pressure-State-Response-Ansatz für Umweltindikatoren der OECD beschreiben acht Indikatoren unterschiedliche Zustände (State) der Waldbiodiversität, ein Indikator beschreibt einen Einwirkungsfaktor (Pressure) und vier Indikatoren beziehen sich auf Maßnahmen (Response) zur Erhaltung der Waldbiodiversität.

Totholz ist ein wichtiger Parameter innerhalb des Biodiversitätsindex

Ein aus Biodiversitätssicht optimaler Zustand wird dann annähernd erreicht, wenn der Wald solche Baumarten aufweist, welche der jeweiligen "potenziellen natürlichen Vegetation" entsprechen und deren genetische Zusammensetzung vom Menschen möglichst unbeeinflusst ist, genügend Totholz und Veteranenbäume aufweist, sich ohne negativen Wildeinfluss und Waldweide natürlich verjüngen kann und, falls eine Naturverjüngung nicht möglich ist, eine Verjüngung mit angepasstem forstlichen Vermehrungsgut hoher genetischer Vielfalt erfolgt. Die Vielfalt der Waldgesellschaften ist ausreichend in Naturwaldreservaten gesichert, ebenso der Genpool heimischer Baumarten zusätzlich durch wirksame Erhaltungsmaßnahmen (Generhaltungsreservate, Erhaltungssamenplantagen).

Der BIW wird auf einer Punkteskala von 0 (schlechtester Zustand) bis 100 (optimaler Zustand) dargestellt. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Wert von 100 Biodiversitätspunkten in einem bewirtschafteten Wald nicht oder allenfalls theoretisch erreicht werden kann. Der BIW bezieht sich ausschließlich auf die Beschreibung der Waldbiodiversität. Er kann nicht die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung abbilden.

Die Aggregation zum BIW erfolgt aufgrund einer Gewichtung der einzelnen Indikatoren (Geburek et al., 2010). Diese Gewichtung erfolgte nach einer umfassenden Befragung deutschsprachiger Experten und Expertinnen über Internet.

Erste Auswertungsergebnisse mit ÖWI-Daten

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, variieren die Indikatoren untereinander und sind bezogen auf unterschiedliche Naturräume recht unterschiedlich. So sind vergleichsweise die Werte im Mühlviertel bezüglich der Baumarten der PNWG (Potenzielle natürliche Waldgesellschaft) gering, Totholz- und Veteranenbaum-Biodiversitätspunkte sind insbesondere im Alpenraum hoch, jedoch bestehen in diesem Naturraum Defizite bezüglich der Verjüngung. Falls sie dort aber vorhanden ist, werden hohe Werte für ihre Natürlichkeit erreicht. Dort treten erwartungsgemäß auch hohe Werte für die Natürlichkeit des Genpools auf. Alle Naturräume werden durch Wild-und/oder Weideeinfluss belastet.

| Tabelle 1: Ergebnisse der für die einzelnen Indikatoren erreichten Biodiversitätspunkte basierend auf der letzten ÖWI-Erhebungsperiode 2009 und deren Veränderung. Die Ergebnisse der Maßnahmenindikatoren wurden nicht nach Naturräumen aufgeschlüsselt | ||||||

| Innen- und Zwischenalpen | Randalpen | Nördliches Alpenvorland | Sommer-warmer Osten | Mühl-/ Waldviertel | Veränderung | |

| PNWG-Baumarten vorhanden | 59 | 58 | 48 | 50 | 46 | steigend |

| keine Neophyten | 99 | 98 | 91 | 78 | 96 | gleichbleibend |

| Totholz | 67 | 70 | 25 | 37 | 21 | keine Vergleichswerte |

| Veteranenbäume | 68 | 42 | 54 | 36 | 22 | steigend |

| Verjüngung vorhanden | 41 | 60 | 64 | 66 | 63 | gleichbleibend |

| natürliche Verjüngung | 70 | 89 | 55 | 65 | 73 | steigend |

| natürlicher Genpool | 81 | 69 | 50 | 39 | 37 | keine Vergleichswerte |

| Verbiss- und Weideeinfluss | 49 | 52 | 61 | 60 | 57 | keine Vergleichswerte |

| Naturwaldreservate | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | steigend |

| Generhaltungswälder | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | steigend |

| Nutzung genetischer Ressourcen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | keine Vergleichswerte |

| Samenplantagen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | steigend |

| Biodiversitätspunkte (gesamt) | 60,4 | 60,4 | 52,1 | 50,9 | 48,5 | |

Für fast alle Indikatoren, für die Vergleichswerte aus früheren Datenerhebungen der ÖWI zur Verfügung standen, haben sich die Indikatorwerte verbessert. Diese Veränderungen sind aber aufgrund von Datenumfang und -struktur nicht statistisch abzusichern. Für den Pressure-Indikator "Verbiss- und Weideeinfluss" fielen die Biodiversitätspunkte von 59 (Daten ÖWI 2002) auf 52 (Daten ÖWI 2009).

Hoher Wert für Gesamtösterreich

Für das gesamte Bundesgebiet wurde unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gewichtung ein BIW von ca. 60 Punkten ermittelt. Dieser Wert muss als hoch angesehen werden. Insbesondere weisen die Rand- und Innenalpen hohe Biodiversitätswerte auf, während im Wald- und Mühlviertel der BIW relativ geringer ist. Es muss hier nochmals betont werden, dass die für die Konzeption verwendeten Referenzwerte keine Zielwerte darstellen. Die Integration weiterer Indikatoren ist grundsätzlich möglich und kann – bei vorhandener Datengrundlage und Kompatibilität – zu einer Verbesserung des Ansatzes beitragen. Eine wesentliche und oftmals nicht erfüllte Voraussetzung ist jedoch die Festlegung von entsprechenden Referenzwerten.

Als Instrument zur Bewertung von Entwicklungen vorgesehen

Österreich hat sich im Rahmen der Konvention zur Biologischen Vielfalt verpflichtet, regelmäßig Bericht über die Biodiversität zu erstatten. Der Biodiversitätsindex Wald ist derzeit in der nationalen Biodiversitätsstrategie als ein Instrument zur Bewertung von Entwicklungen vorgesehen (mehr zur Biodiversitätsstrategie). In regelmäßigen Abständen von fünf bis zehn Jahren soll der Biodiversitätsindex festgestellt werden, aus einer Veränderung lässt sich eine Verbesserung oder Verschlechterung ableiten.

Literatur

Geburek, Th.; Milasowszky, N.; Frank, G.; Konrad, H.; Schadauer, K. (2010): The Austrian Biodiversity Index: all in one. Ecological Indicators 10: 753-761. Download: Heft 10 (2010), 753 - 761.

Lier, M; Parviainen, J; Nivet, C.; Gosselin, M; Gosselin, F.; Paillet y (2013) The use of European criteria and indicator systems for measuring changes in forest biodiversity. In: Kraus D, Krumm F (eds). Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute, 284 Seiten.

Noss, R. F. (1990): Indicators for monitoring biodiversity: A hierarchical approach. Conservation Biology 4: 355-364.