Hitzewellen, invasive Schädlinge und Krankheiten sowie ungewohnt starke Schäden durch bereits vorkommende Insekten und Krankheiten setzen unseren Wäldern immer mehr zu. Der Klimawandel verändert das Gleichgewicht in den Ökosystemen – mit dramatischen Folgen für viele Baumarten, die Artenvielfalt des Waldes und seine Nutzung. Forscherinnen und Forscher aus dem mitteleuropäischen Raum zeigen, wie sich Bedrohungen ausbreiten, wo Gefahren lauern und was zum Schutz der Wälder jetzt getan werden muss.

Die Sommer der letzten Jahre waren ungewöhnlich heiß und trocken – Rekordwerte, wie sie in Mitteleuropa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen kaum vorkamen. Hohe Temperaturen und Wassermangel vermindern die Kohlenstoffaufnahme durch die Bäume und führen zu einer negativen Kohlenstoffbilanz. Solche Bedingungen schwächen Bäume, senken ihre Abwehrkräfte und machen sie anfälliger für Insekten und Krankheiten. Gleichzeitig profitieren viele dieser Schaderreger vom wärmeren Klima, entwickeln sich schneller und vermehren sich stärker.

Schädlinge auf dem Vormarsch – auch in höheren Lagen

Ein bekanntes Beispiel ist der Buchdrucker (Ips typographus), ein Borkenkäfer, der vor allem Fichten befällt. Früher beschränkten sich Ausbrüche meist auf tiefere Lagen und auf vorgeschädigte Bäume und Wälder, besonders Windwurfflächen. Doch mittlerweile erreichen die Schäden in den Alpen sogar Höhenlagen über 1.800 Meter. Dort, wo der Käfer einst nur in geringen Populationsstärken vorkam, können sich heute zwei Generationen pro Jahr entwickeln, was das Vermehrungspotential steigert – mit verheerenden Folgen: massive Waldverluste, Bodenerosion und Gefahr durch Naturgefahren wie Lawinen oder Muren.

Abb. 1: Die nordamerikanische Eichennetzwanze wurde im Jahr 2000 erstmals in Norditalien nachgewiesen – vermutlich eingeschleppt über Holz- oder Pflanzenimporte. Zunächst blieb sie lokal begrenzt, doch etwa ein Jahrzehnt später begann eine explosionsartige Ausbreitung in Europa: von der Türkei ausgehend breitete sie sich schnell über den Balkan und Mitteleuropa aus. Heute ist sie bereits in vielen europäischen Ländern nachgewiesen, darunter auch in Süddeutschland, der Schweiz und Polen. Fast alle heimischen Eichenarten gelten als geeignete Wirte. Grafik/Foto: Hartmann et al.

Der globale Handel birgt noch weitere Risiken für den Wald: Invasive Arten wie die Eichennetzwanze (‚oak lace bug‘, Corythucha arcuata) oder die Japanische Esskastanien-Gallwespe (‚Asian Chestnut gall wasp‘, Dryocosmus kuriphilus) haben sich in wenigen Jahren in weiten Teilen Europas ausgebreitet (Abbildungen 1). Die aus Nordamerika stammende Eichennetzwanze saugen an der Blattunterseite von Eichen, was zu großflächiger Blattverfärbung und vorzeitigem Laubfall führen kann. Wiederholte Massenbefälle schwächen die Eichen so stark, dass ihre Vitalität, Fruchtbildung und Widerstandsfähigkeit gegen weitere Schädlinge deutlich sinken – mit potenziell dramatischen Folgen für die Biodiversität in Eichenwäldern. Ähnliches gilt für die Kastaniengallwespe – ein aus Asien eingeschleppter Schädling, der Kastanienbäume stark im Wachstum hemmt.

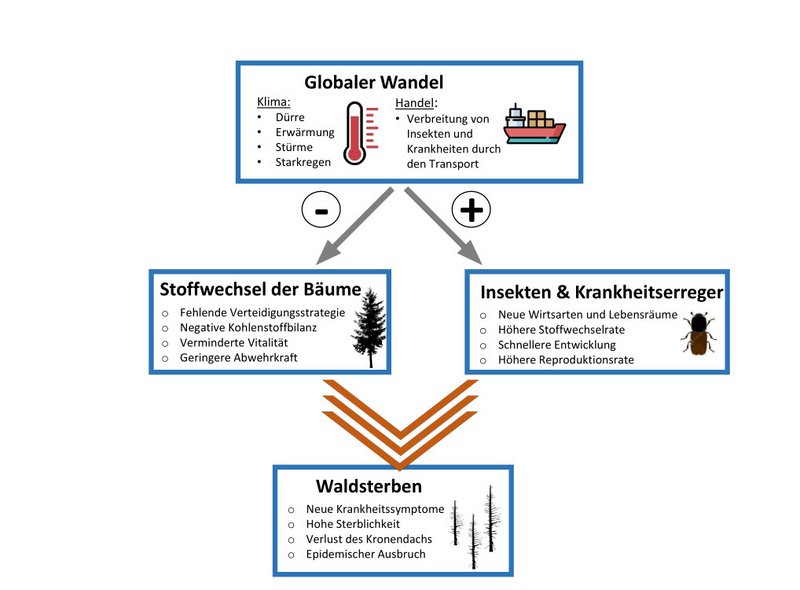

Abb. 2: Vielfältige Auswirkungen globaler Veränderungsprozesse auf den Stoffwechsel von Bäumen sowie die Entwicklung von Insekten und Krankheitserregern. Die verminderte Vitaltität der Bäume kollidiert mit der schnellen Entwicklung und Fortpflanzung von Insekten und Krankheitserregern. Dies führt zu Krankheiten und epidemischen Ausbrüchen in Wäldern. Grafik: Hartmann et al.

Auch das Eschentriebsterben, ausgelöst durch einen aus Asien eingeschleppten Pilz (Hymenoscyphus fraxineus), sorgt europaweit für hohe Baumverluste. Als wäre das nicht genug, droht mit dem Asiatischen Eschenprachtkäfer (Agrilus planipennis) ein weiterer Schädling, sich festzusetzen – bislang beschränkt sich das Befallsgebiet in Europa auf Russland und Teile der Ukraine.

Manche einheimische Arten verändern ihr Verhalten bzw. die Wechselwirkung mit ihren Wirtsbäumen: Der Eichenprachtkäfer (Agrilus biguttatus) etwa galt lange als harmloser Begleiter geschwächter Bäume. Doch durch zunehmende Dürreperioden und damit einhergehender Schwächung der Wirtsbäume wird er vielerorts zur Hauptgefahr und befällt nun sogar vormals vitale, alte Eichen. Ähnlich zeigt sich ein Wandel bei Borkenkäfern in Kiefernwäldern. Arten, die früher als wenig gefährlich galten, richten heute massive Schäden an.

Auch Krankheiten und Brände bedrohen unsere Wälder

Nicht nur bei Insekten, auch bei Pilzkrankheiten verändern sich die Beziehungen zum Wirtsbaum: Der Pilz Diplodia sapinea, früher als fakultativer Krankheitserreger im Alpenraum bekannt, breitet sich nun zunehmend in nördliche Regionen aus und befällt Kiefern, besonders nach Hitzestress – oft mit tödlichem Ausgang.

Neuerdings führen zudem Waldbrände dazu, dass sich Schädlinge und Krankheiten in den Wäldern ausbreiten. Besonders in südlichen Regionen wie Spanien oder Italien zeigen sich die Folgen des Klimawandels auch durch verheerende Waldbrände. Trockenheit, aufgegebene Landwirtschaftsflächen und hohe Temperaturen fördern die Entstehung von sogenannten Megafeuern, die Böden zerstören und eine erfolgreiche Sukzessiondynamik der Wälder verhindern. Auch Stürme nehmen an Intensität zu: Zum Beispiel zerstörte im Sommer 2017 ein ausgedehnter Gewittersturm (Derecho) in Polen über 100.000 Hektar Wald – ein Ereignis mit enormem ökologischem und wirtschaftlichem Schaden.

Strategien für die Zukunft unserer Wälder

Der Wandel unserer Wälder ist unaufhaltsam – aber nicht unbeeinflussbar. Fachleute empfehlen angepasste Waldumbau-Strategien, hin zu resilienteren Mischwäldern auch unter Einbindung nicht-heimischer Baumherkünfte und -arten, dazu eine intensivere Beobachtung von Schadorganismen und gezielte Prävention. Auch biologische Schädlingsbekämpfung kann helfen, wie etwa bei der Kastaniengallwespe, deren Ausbreitung durch die Ausbringung der parasitischen Schlupfwespe Torymus sinensis als Gegenspieler eingeschränkt werden konnte.

Langfristig braucht es jedoch politische Weichenstellungen und gesellschaftlichen Dialog um die notwendigen Anpassungen im Wald noch aktiver gestalten zu können– und vor allem braucht es wirksamen Klimaschutz. Denn eines ist klar: Gesunde Wälder sind mehr als nur Holzlieferanten – sie sind Lebensraum, Klimaschützer und Erholungsort.