Biologie der Zecke

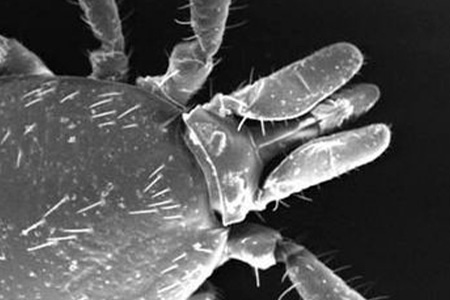

Zecken gehören zu den Spinnentieren, sie zählen nicht zu den Insekten. Weltweit sind über 800 Zeckenarten bekannt. In Europa ist vor allem die Familie der Schildzecken verbreitet. Unter diesen wiederum spielt Ixodes ricinus, der gemeine Holzbock, bis 1500 m ü. M. eine besondere Rolle.

Die Entwicklung einer Zecke beginnt, wenn aus einem der zahlreichen Eier, die eine weibliche Zecke legt, eine Larve schlüpft. Larven sind, bei einer Grösse von weniger als einem halben Millimeter, mit blossem Auge kaum zu erkennen. Zum Blutsaugen befallen sie vor allem Kleinsäuger wie Mäuse oder Igel. Nach dieser ersten Blutmahlzeit verlässt die Larve ihren Wirt und häutet sich während einer mehrwöchigen Reifezeit zur sogenannten Nymphe. Die geschlechtslosen Nymphen verbringen wie die Larven zunächst eine Zeit freilebend, ehe sie sich die nächste Blutmahlzeit suchen. Eine Zecke verbringt die meiste Zeit freilebend; am Boden, im Unterholz, an Sträuchern oder Gräsern.

Nach dem Blutmahl entwickeln sich die Nymphen zu erwachsenen geschlechtsreifen Zecken. Die weiblichen Zecken saugen im Erwachsenenstadium erneut Blut. Die Weibchen brauchen das Blut des Wirts zur Bildung von bis zu 3000 Eiern. Eine vollgesogene weibliche Zecke wiegt schliesslich fast 200-mal so viel wie eine mit leerem Magen. Um so viel Blut aufzunehmen, braucht sie allerdings auch eine ganze Weile. Bis zu 10 Tage kann eine weibliche Zecke saugen, ehe sie freiwillig von ihrem Opfer ablässt. Die männliche Zecke kann das Weibchen auch ohne weiteres Blutmahl begatten.

Zeckenübertragene Krankheiten

Zecken sind Überträger von zwei Krankheiten:

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

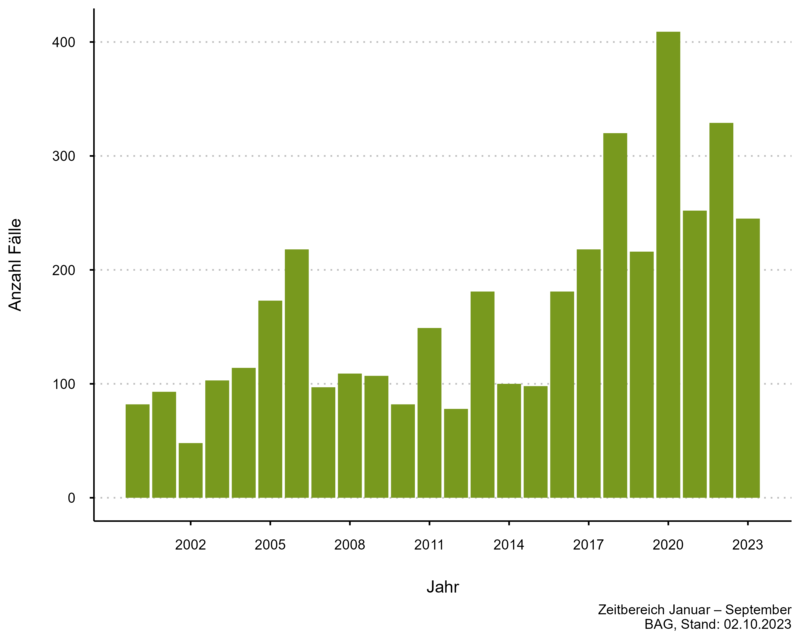

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, ist eine virale Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS). Der Erreger der FSME, das FSME-Virus, wird in erster Linie von Zecken auf den Menschen übertragen. Es sind jedoch auch einige wenige Fälle bekannt, in denen die Erkrankung durch den Konsum unpasteurisierter Milch von infizierten Kühen oder Ziegen ausgelöst wurde. Als gefährdet für eine FSME-Erkrankung galten lange Zeit vor allem bestimmte Berufsgruppen wie Förster, Jäger, Wald- und Landarbeiter, da diese besonders häufig von Zecken gestochen werden. Inzwischen sind beruflich gefährdete Personen jedoch meist gegen die FSME geimpft. Daher ereignen sich heutzutage die meisten Infektionen während Freizeitaktivitäten. Die Anzahl an FSME-Fällen hat in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen (Abb. 3).

Wie verläuft eine FSME-Erkrankung?

Eine FSME-Infektion lässt sich durch eine Blutuntersuchung feststellen. Die Erkrankung ist im typischen Fall durch einen zweiphasigen Krankheitsverlauf gekennzeichnet. Sie beginnt zunächst mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, wie eine Sommergrippe. Unter Umständen ist die Erkrankung damit auch bereits überstanden. Bei 5 bis 15 Prozent der Infizierten befällt das Virus das zentrale Nervensystem. Die Symptome können bis mehrere Monate nach der Infektion andauern. Dazu gehören starke Kopfschmerzen, hohes Fieber, Lähmungen oder Bewusstseinsstörungen. Bleibende Schäden und Todesfälle sind möglich.

FSME-Risikogebiete

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt eine Schutzimpfung für die Regionen, welche auf der nachfolgenden Karte rot markiert sind. Die Impfung wird Menschen ab sechs Jahren empfohlen, die sich in den markierten Gebieten aufhalten (Abb.4).

Abb. 4. Gebiete mit FSME-Impfempfehlung. Mit Ausnahme der Kantone Genf und Tessin gilt die ganze Schweiz als FSME-Risikogebiet. © swisstopo, BAG

Lyme-Borreliose

Die Borreliose, auch Lyme-Krankheit, wird von spiralförmigen Bakterien, den sogenannten Borrelien, ausgelöst. Sie ist die häufigste durch Zecken übertragbare Erkrankung. In der Schweiz gibt es gemäss BAG jährlich etwa 10'000 Borreliose-Fälle. Je nach Gegend tragen 5 bis 50% der Zecken diese Erreger.

Symptome einer Borreliose

Abb. 5. Symptom der Lyme-Borreliose: Hautrötung um eine Zeckeneinstichstelle. © Wikimedia Commons, CDC/James Gathany/PD

Häufig verläuft eine Infektion unbemerkt und ist nur über Antikörper im Blut nachweisbar. Die Symptomatik einer Borreliose ist ausgesprochen vielschichtig. Viele Beschwerden, die durch eine Borreliose hervorgerufen werden können, werden auch bei anderen Erkrankungen beobachtet. Das erschwert die klinische Diagnose einer Borreliose.

Eines der wenigen charakteristischen Symptome ist das sogenannte Erythema migrans, auch Wanderröte genannt (Abb. 5). Diese ringförmige Hautrötung wird rund um die Stichstelle der Zecke, aber auch an anderen Körperstellen, beobachtet. Allerdings muss das Erythema migrans nicht bei allen Borreliose-Patienten auftreten. Relativ häufig wird bei der Borreliose eine Gesichtslähmung (Facialisparese) beobachtet, die aber auch bei anderen Erkrankungen auftreten kann. Bei der Borreliose reichen die Symptome von Abgeschlagenheit und allgemeinem Krankheitsgefühl über Hirnhautentzündungen bis zu Herzproblemen. Im Spätstadium der Borreliose werden häufig Gelenkentzündungen (Arthritiden) beobachtet. Allerdings können auch eine ganze Reihe weiterer Symptome mit einer Borreliose assoziiert sein. In Europa gibt es derzeit noch keinen Impfstoff gegen die Lyme-Borreliose. Die Krankheit lässt sich aber mit Antibiotika behandeln. Sie führt nicht zu einer Immunität, das heisst eine mehrmalige Infektion ist möglich.

Wie entferne ich Zecken richtig?

Die FSME-Viren kommen in den Speicheldrüsen vor. Die Borreliosebakterien befinden sich sowohl in den Speicheldrüsen als auch im Mitteldarm. Beim Stechen werden die Viren und die Bakterien direkt mit dem Speichel auf das Opfer übertragen. Die Zecke saugt aber nicht nur, sondern sie erbricht zwischendurch auch immer wieder. So werden zusätzlich noch Bakterien mit dem Darminhalt ins Blut des Opfers abgegeben. Zur Verhinderung einer Borreliose ist es deshalb wichtig, eine Zecke so schnell wie möglich zu entfernen.

Abb. 6. An einem menschlichen Arm saugende Zecke. Foto: Beat Wermelinger (WSL)

Viele kennen "Geheimtipps" zur Zeckenentfernung, wie das Abbrennen der Zecke oder Drauftröpfeln von Öl. Doch solche Verfahren schaden mehr als sie nützen. Es kann sein, dass die Zecke in ihrem "Erstickungskampf" erst recht Erreger in die Wunde abgibt. Auch das Quetschen der Zecke beim Entfernen kann schädlich sein. Man sollte Zecken ganz vorsichtig mit einer feinen Pinzette oder Zeckenzange fassen und senkrecht zur Hautoberflläche herausziehen. Dazu setzt man die Pinzette dicht über der Haut an und zieht die Zecke vorsichtig heraus. Anschliessend die Stichstelle desinfizieren. Wer sich nicht sicher ist, die Zecke richtig entfernen zu können, sollte medizinische Hilfe aufsuchen.

- Detaillierte Anleitung zur Zeckenentfernung: zecken-stich.ch

Wie schütze ich mich vor Zecken?

Einen gewissen Schutz vor Zeckenstichen bietet geschlossene, helle Kleidung, auf der die Tiere besser zu erkennen sind und so frühzeitig abgesammelt werden können. Da Zecken hauptsächlich im Unterholz und an Gräsern sitzen, ist es vor allem sinnvoll, die Socken über die Hosenbeine zu ziehen. Auch insektenabweisende Mittel für Haut und Kleider helfen eine Zeit lang. Besondere Vorsicht ist im Frühling und Herbst geboten. Ausserdem sollte man hohes Gras, Gebüsch und Unterholz bis 1,5 m über Boden so gut es geht meiden. Nach einem Aufenthalt in Zeckenbiotopen sollte man sich zudem gründlich nach Zecken absuchen. Denn sie stechen nicht sofort, sondern suchen zunächst nach einer geeigneten Körperstelle. Dabei bevorzugen sie Stellen, an denen die Haut sehr dünn ist, so zum Beispiel Kniekehlen, Leistenregion, Achselhöhlen sowie hinter den Ohren; bei Kindern auch im Bereich des Kopfhaares.

Schutz vor Zeckenstichen:

- geschlossene, helle Kleidung tragen

- Socken über Hosenbeine ziehen

- insektenabweisende Mittel für Haut und Kleidung anwenden

- im Frühling und Herbst besondere Vorsicht walten lassen

- hohes Gras, Gebüsch und Unterholz meiden

- nach Aufenthalt im Freien den Körper gründlich nach Zecken absuchen

Abb. 7. Zecke auf einem Grashalm genau unter die Lupe genommen. Foto: Broschüre Suva "Vorsicht, Zecken!"

Die sechs häufigsten Irrtümer über Zecken

- "Zecken fallen von den Bäumen."

⇒ Zecken lassen sich nicht von Bäumen fallen. Sie warten im Gras, im Unterholz und in Büschen bis 1,5 m Höhe auf Warmblüter, die die Zecken im Vorbeigehen abstreifen.- "Vor allem Jäger und Forstarbeiter sind gefährdet."

⇒ 90 Prozent der FSME-Infektionen geschehen bei Freizeit-Aktivitäten (Gartenarbeit, Campen, Wandern, Fahrradfahren usw.) zu.- "Die Krankheit kommt nur im Frühsommer vor."

⇒ Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) tritt zwar gehäuft zu Beginn des Sommers auf, dennoch gibt es Erkrankungen auch schon im Frühjahr und bis in den Herbst hinein.- "Bei uns besteht kein Risiko durch Zeckenstich."

⇒ In der ganzen Schweiz können Zecken die Lyme-Borreliose übertragen (keine Impfung möglich). FSME-Übertragungen werden vor allem in den Endemiegebieten beobachtet. Ob eine Person gefährdet ist, hängt jedoch nicht nur von ihrem Wohnort, sondern von ihrer Mobilität und ihrem Freizeitverhalten ab.- "Mit der richtigen Kleidung kann ich mich schützen."

⇒ Im Prinzip halten Gummistiefel und lange Hosen Zecken ab oder zumindest auf. Sicheren Schutz kann Kleidung allein jedoch nicht gewähren. Zecken können eine ganze Zeit herumkrabbeln und nach einer geeigneten "Stichstelle" suchen.- "Rechtzeitiges Entfernen der Zecke reicht aus."

⇒ FSME-Viren und Borreliose-Erreger können schon unmittelbar nach dem Stich mit dem Speichel übertragen werden. Deshalb sollte die Zecke so schnell wie möglich entfernt werden.

Dieser Beitrag basiert grösstenteils auf einer ursprünglichen Version der Suva-Broschüre "Vorsicht, Zecken!" und ist ergänzt mit Informationen des BAFU.