Waldbäume werden seit Jahrtausenden vom Menschen als Rohstoffquelle genutzt. Die meisten vom Menschen genutzten biologischen Ressourcen – vor allem Nutzpflanzen und Nutztiere – wurden domestiziert. Unsere Waldbäume sind auch heute noch weitgehend Wildpflanzen. Ursachen hierfür sind die langen Generations- und Umtriebszeiten der Bäume, aber auch die oft wechselnden Anforderungen des Menschen an den Wald (Nutzung von Holz als Brennmaterial, Zellulose oder Schnittholz).

Diese "Naturbelassenheit" von Bäumen täuscht aber. Der Mensch hat seit dem Mittelalter den Genpool von Bäumen unbewusst verändert. Großflächige Rodungen und fortdauernde Waldweidenutzung, großflächige Saaten oder Aufforstungen – teilweise mit nicht heimischen Saat- und Pflanzgut – haben "genetische Spuren" bei Waldbäumen hinterlassen.

Nachhaltigkeit lässt sich nicht sehen, dafür braucht es Indikatoren

Als eine nachhaltige Nutzung genetischer Ressourcen kann eine Bewirtschaftung angesehen werden, die das langfristige Anpassungsvermögen der Baumarten nicht vermindert. Damit trägt eine nachhaltige Nutzung forstgenetischer Ressourcen zu den forstpolitischen Oberzielen einer multifunktionalen Forstwirtschaft, insbesondere in Zeiten eines Klimawandels, maßgeblich bei. Leider lässt sich das Anpassungsvermögen unserer Waldbäume nicht einfach am Waldort erheben, sondern kann meist nur indirekt geschätzt werden.

Wichtige Einflussgrößen für das Anpassungsvermögen sind:

- regionale und lokale Anpassungsmuster an die jeweilige Umwelt,

- nacheiszeitliche Geschichte mit ihren Einwanderungswegen und der genetischen Vielfalt der jeweiligen Refugialpopulationen,

- Daten über eine erfolgreiche Reproduktion und die "genetische Qualität" von Saat und Pflanzgut (Generhaltungs- und Saatgutbestände, Samenplantagen, Natur- und Kunstverjüngung, Importe von Saat- und Pflanzgut, Saatgutqualität und Pollenproduktion in Zeit und Raum). Teilweise liegen diese Informationen für unsere Waldbaumarten in sehr unterschiedlicher Qualität und Quantität vor.

Regionale Anpassungsmuster einer Baumart beachten

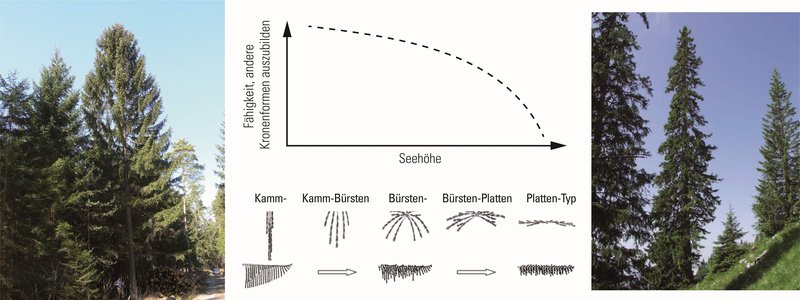

Lokale Anpassungsmuster an ihre Umwelt zeigen sich vor allem bei jenen Baumarten, die auf unterschiedlichen Standorten vorkommen. Zum Beispiel weist die Fichte eine ausgeprägte Vielfalt an Kronenformen auf, sie passt sich so an die Klimabedingungen in verschiedenen Seehöhen an. Die forstliche Praxis kennt diese Anpassungsformen an unterschiedliche Seehöhen.

Dass aber diese Formen ein sehr unterschiedliches Vermögen haben, sich in andere Verzweigungsformen umzuwandeln, ist meistens nicht bekannt. So kann sich eine Kammfichte in eine Bürstenfichte verwandeln, während eine Plattenfichte stets einen Plattentyp ausbildet. Die phänotypische Plastitzität (die Fähigkeit, andere Verzweigungsformen zu bilden) nimmt mit steigender Seehöhe ab (Abbildung 1).

Abbildung 1: Verzweigungsformen der Fichte als Anzeiger der Seehöhenanpassung

Die meisten Anpassungsformen an unterschiedliche Umweltbedingungen, wie zum Beispiel Vegetationsperiode, Frost und Trockenheit, sind in der Regel im Wald nicht direkt zu beobachten. Erst das Nichtvorhandensein bestimmter genetischer Eigenschaften, zum Beispiel gegenüber Frost oder Trockenheit, wird nach entsprechenden Umweltereignissen durch Schäden indirekt sichtbar. Beim Transfer von Herkünften in andere Anbaugebiete sind zur Risikominimierung deshalb die wichtigsten Anpassungen zu berücksichtigen.

Zugehörigkeit zu nacheiszeitlichen "Urpopulationen" berücksichtigen

Neben den lokalen Anpassungen sind die geografisch-genetischen Muster, welche die nacheiszeitliche Geschichte widerspiegeln, für die nachhaltige Nutzung bedeutsam. Aus den Mustern lässt sich ableiten, wie groß die genetische Vielfalt in den Refugialgebieten der letzten Eiszeit war und aus welchen Regionen bestimmte Populationen eingewandert sind. Da unsere Baumartenrassen aus verschiedenen Refugien abstammen, über Tausende von Jahren voneinander genetisch getrennt waren und in dieser Zeit vielfältige, zum Teil unterschiedliche Anpassungen erworben haben, sollte langfristig die Integrität der einzelnen Refugialgebiete in situ (vor Ort) erhalten bleiben. Ein Transfer von einzelnen Herkünften oder auch eine Durchmischung abseits der Kerngebiete ist aber problemlos möglich.

Erfolgreiche biologische Reproduktion ist guter Zeiger genetischer Nachhaltigkeit

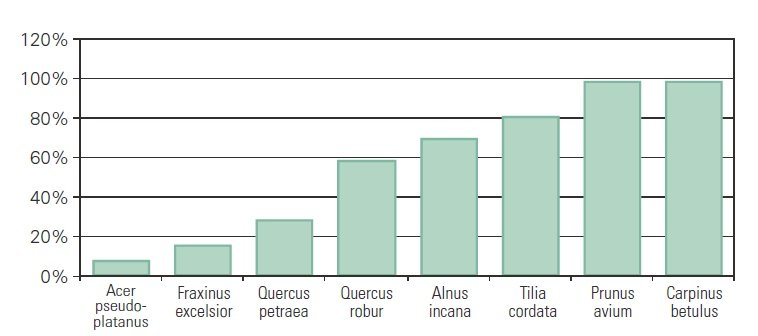

Zur Erhaltung des langfristigen Anpassungsvermögens ist auch die Fähigkeit einer erfolgreichen biologischen Reproduktion bedeutsam. Ohne ein ausreichendes Reservoir an geeigneten Saatgutquellen (Saatgutbestände in ausreichender Anzahl, geografischer Verteilung und hoher Güte, ausreichendes Netz and Generhaltungsbestände, Samenplantagen für bestimmte Baumarten) ist eine Produktion von Samen hoher genetischer Qualität langfristig nicht möglich. Unter hoher genetischer Qualität wird geringe Inzuchtbelastung und hohe genetische Vielfalt verstanden. Deshalb sind auch Saat- und Pflanzenimporte aus genetischer Sicht zu beurteilen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Anteil der Saatgutimporte nach Österreich in der Zeit von 1997 bis 2006

Dort, wo natürlich verjüngt werden kann und soll, sind nach Möglichkeit lange Verjüngungszeiten zu wählen und möglichst viele Bäume sollten sich als Pollen- bzw. Samenspender an der nächsten Generation beteiligen. Genetisch nachhaltig wird aber nur dann eine Forstwirtschaft sein, wenn in einem sehr geringen Umfang ("eiserne Reserve") auch solche Populationen erhalten werden, welche aus heutiger Sicht nicht wünschenswerte genetische Eigenschaften aufweisen.

| Indikatoren für eine genetische Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft |

| Indikatoren (kurzfristig) Anzahl und gleichmäßige Beerntung aller geeigneten Saatgutbestände und Plantagen Anteil der Kategorie „Erhöhte genetische Vielfalt“ des verwendeten Saat- und Pflanzgutes Anteil der Naturverjüngung in verjüngungsnotwendigen und -würdigen Beständen Beurteilung der Pflanzen- und Saatgutimporte aus genetischer Sicht Identitätssicherung von Saatgutquellen und forstlichem Vermehrungsgut Daten über das verwendete Vermehrungsgut und dessen Anbauwert Ausreichendes Netz an Generhaltungsbeständen |

| Indikatoren (langfristig) Hohe Saatgutqualität Reproduktion der Bäume (Pollen- und Saatgutaufkommen in Zeit und Raum) Genetisches Monitoring (DNA-Beprobung via Waldinventur) und Einsatz anpassungsrelevanter Genmarker |