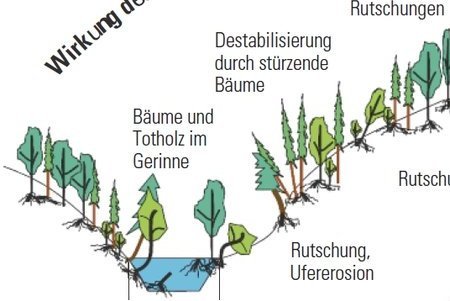

Während Wälder im Allgemeinen einen positiven Einfluss auf das hydrologische Verhalten haben und Hochwasserspitzen abmindern können, birgt mobilisiertes Wildholz in Wildbächen erhebliche Gefahren. Im Juli 2022 führten heftige konvektive Starkregenereignisse im Stubaital zu Murenabgängen und Hochwasserereignissen mit starkem Geschiebetrieb und Wildholzanteil. Besonders betroffen war der Oberbergbach mit seiner Einzugsgebietsfläche von 62,5 km², der von 3.474 bis 1.000 m ü. A. reicht, bevor er in die Ruetz mündet.

Neue Methode zur Wildholzquantifizierung

Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) hat im Auftrag der Sektion Tirol der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) eine innovative Methode entwickelt, um Wildholzquellen zu identifizieren und zu quantifizieren. Der Ansatz basiert auf Ereignisdokumentationen und umfasst mehrere Schritte:

- Prozessraumbestimmung: Mittels zeitnaher Luftbilder nach dem Ereignis werden überflutete Bereiche des Hauptgerinnes und der Zubringer erfasst. Drohnenbefliegungen bieten hierfür eine kostengünstige Lösung.

- Bestockungsanalyse: Anhand aktueller Orthofotos vor dem Ereignis werden bestockte Flächen im Prozessraum identifiziert (Abb. 1).

- Vegetationsparameter: Informationen zur Bestockung (Bestockungsgrad, Vegetationshöhe) werden von der Österreichischen Waldinventur (ÖWI) übernommen oder für Uferbereiche über vergleichbare Flächen abgeleitet.

- Schadensanalyse: Die im Zuge des Hochwasserereignisses weggerissenen, bestockten Flächen werden bestimmt und quantifiziert (Abb. 2).

Diese Methode ermöglicht nicht nur die Lokalisierung von Wildholzquellen, sondern auch deren Quantifizierung hinsichtlich Menge und Dimensionen – ein entscheidender Faktor, da mit zunehmenden Stammlängen und Durchmessern das Schadenspotenzial stark ansteigt.

Ergebnisse aus dem Oberbergbach

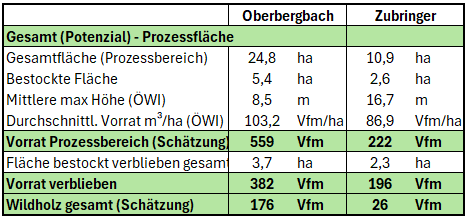

Die Analyse des Hochwasserereignisses von 2022 im Oberbergbach brachte überraschende Erkenntnisse. Die tatsächlich mobilisierte Wildholzmenge lag deutlich unter den ursprünglichen Annahmen. Als Hauptquellen wurden Uferanbrüche im Verlauf des Hauptbaches identifiziert, während die Seitengräben nur geringfügig zum Wildholzaufkommen beitrugen.

Bemerkenswert: Die Ufervegetation im Bereich des Hauptgerinnes war überwiegend von relativ geringer Höhe, was zu kleineren Dimensionen des mobilisierten Holzes führte. Dies ist ein deutlicher Erfolg einer gut angepassten Bewirtschaftung.

Die mit der Methode gewonnenen Informationen dienen als Basis für gezielte Schutzmaßnahmen. Im Falle des Oberbergbachs konnten die für das Wildholzaufkommen maßgeblichen Bereiche identifiziert und entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen bereits umgesetzt werden.

Abb. 3: Mit der vorgestellten Methode ermittelte Kenngrößen zum Wildholzaufkommen im Oberbergbach 2022

Ufervegetation im Wildbachbereich gezielt managen

Für Waldbesitzer:innen ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen, deren Einhaltung bei den jährlichen Bachbegehungen durch den Waldaufseher kontrolliert werden sollte:

- Bestimmung möglicher betroffener Bereiche im Hochwasserfall (Prozessraum)

- Förderung niedrigwüchsiger Vegetation in diese Bereichen

- Regelmäßige Entnahme von instabilen oder beschädigten Bäumen in unmittelbarer Bachnähe

- Verjüngung der Uferbestände zur Förderung einer stabilen Altersdurchmischungen

Ausblick

Die Autoren sehen in diesem Ansatz großes Potenzial für weitere Anwendungen und Verfeinerungen. Die Methode könnte künftig standardmäßig nach Ereignissen eingesetzt werden, um Waldwirkungen zu optimieren.