Abb. 1 - Im Sommer gefällte Buchen werden zum Trocknen liegengelassen und mitsamt dem Laub zu Hackschnitzeln verarbeitet. So gehen dem Wald viele Nährstoffe verloren.

Abb. 3 - Vergilbter Fichtenzweig aus der Leventina / TI mit Kaliummangel (Kalium 1,6 mg g-1 TS , bei einem Normbereich von > 3,5 mg g-1 TS).

Abb. 4 - Dieses Buchenblatt vom Standort Novaggio / TI zeigt Verfärbungen infolge Mangels an Magnesium und Kalzium: Magnesium-Konzentration 0,43 mg g-1 TS (Normalbereich > 1 mg g-1), Kalzium-Konzentration 1,9 mg g-1 TS (Normalbereich > 4 mg g-1).

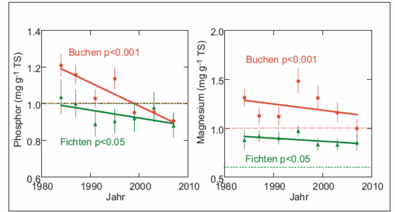

Die Diskussion um die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit im Schweizer Wald hat insbesondere im Zusammenhang mit der Vollbaumernte wieder an Bedeutung gewonnen. Wie die 25-jährige Untersuchungsreihe in heute 133 Waldbeobachtungsflächen des Instituts für Angewandte Pflanzenbiologie (IAP) aufzeigt, verarmen die Waldbäume zunehmend an Phosphor, Magnesium (Abb. 2) und teilweise auch an Kalium (Abb. 3). 1984 waren 12% der Buchen- und 11% der Fichtenflächen mit Phosphor unterversorgt. 2007 waren es 71% respektive 67%. Eine Magnesium-Unterversorgung wurde 1984 in 10% der Buchenflächen beobachtet, 2007 in 50% (Abb. 4). Die Abnahme der Phosphorkonzentration beträgt bei den Buchen 28% und bei den Fichten 22%, der Konzentration von Magnesium und Kalium bei den Buchen jeweils um 29%.

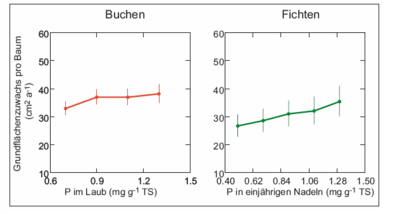

Es lassen sich bereits deutliche Zusammenhänge zwischen Phosphorversorgung und Stammzuwachs erkennen. Je geringer der Phosphorstatus im Laub und in den Nadeln, umso geringer ist der Zuwachs (Abb. 5). Experimente legen nahe, dass die Stickstoffdeposition bei diesen Nährstoffveränderungen ursächlich beteiligt ist.

Abb. 2 - Entwicklung der Konzentration an Phosphor und Magnesium in Buchenlaub und einjährigen Fichtennadeln zwischen 1984 und 2007.

Abb. 5 - Beziehung zwischen Grundflächenzuwachs pro Baum bei Buchen und Fichten und Phosphorkonzentration im Laub beziehungsweise in einjährigen Nadeln. Balken = 95%-Vertrauensbereich.

Im gleichen Zeitraum wurde eine Zunahme der Bodenversauerung beobachtet. Diese Versauerung verläuft wesentlich schneller als mit natürlichen Prozessen erklärt werden kann. Stickstoffverbindungen sind ein wesentlicher Bestandteil der versauernden Einträge aus der Luft. Die versauernde Wirkung von Stickstoff konnte auch im Experiment gezeigt werden. In kalkfreien Bodenschichten der Waldbeobachtungsflächen (in 56 von insgesamt 94 Flächen) hat die Basensättigung, also die Belegung der Ionenaustauscher des Bodens mit Kalzium, Kalium, Magnesium und Natrium, allein zwischen 1996 und 2005 signifikant um 5,3% abgenommen. Bedenkt man, wie langsam Bodenprozesse ablaufen, ist dieses Ergebnis innerhalb von nur neun Jahren bemerkenswert.

Eine Basensättigung von ≤15% gilt als kritisch. Dieser Wert wird in 13% der IAP-Beobachtungsflächen unterschritten. Für eine nachhaltige Bewirtschaftung empfehlen Puhe J. und Ulrich B. (2001) die in Tabelle 1 aufgeführten Mindestwerte der Basensättigung für die verschiedenen Baumarten. Bei Werten von ≤40% wurde in den IAP-Beobachtungsflächen bereits eine erhöhte Windwurfgefährdung festgestellt. Solche Basensättigungswerte werden in 45% der Beobachtungsflächen erreicht oder unterschritten.

Tabelle 1 - Für eine nachhaltige Bewirtschaftung erforderliche Basensättigung für verschiedene Baumarten.

| Baumart | Erforderliche Basensättigung |

| Feldahorn, Bergulme, Esche, Winterlinde | 90% |

| Spitzahorn, Kirsche | 70% |

| Bergahorn, Hagebuche | 60% |

| Buche, Eiche | 50% |

| Tanne, Fichte, Föhre, Douglasie, Lärche | 30% |

Äste und Laub sind nährstoffreich

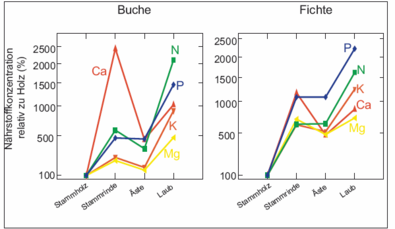

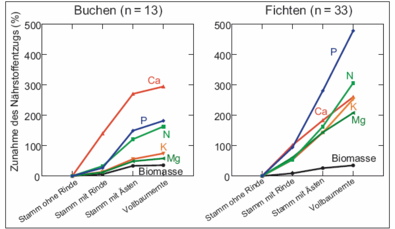

Die bisher übliche Ernte der Biomasse als Stammholz hat nur geringfügige Konsequenzen auf den Nährstoffentzug, da das Stammholz im Vergleich zu den übrigen Baumkompartimenten verhältnismässig nährstoffarm ist (Abb. 6). Werden dagegen Äste oder gar Laub aus dem Wald entnommen, resultiert eine Vervielfachung des Nährstoffentzuges, da diese Kompartimente zwar nur einen kleinen Anteil an der Biomasse haben, aber sehr viel nährstoffreicher sind (Abb. 7).

Abb. 6 -Nährstoffkonzentrationen in verschiedenen Baumkom partimenten von Buche und Fichte im Vergleich zur Konzentration im Stammholz (= 100%). Die Auswertungen basieren auf einer Literatur studie von Jacobsen et al. [8] sowie weiteren Daten [9, 10, 11].

Abb. 7 -iomasse- und Nährstoffentzug bei verschiedenen Ernte szenarien von Buche und Fichte im Vergleich zu einer Ernte von Stammholz ohne Rinde. Datenbasis wie bei Abbildung 6.

Literaturangaben im Originalartikel

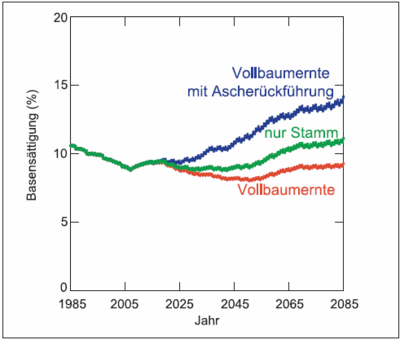

Abb. 8 - Modellierter Verlauf der Basen sättigung bei verschiedenen Ernteszenarien am Beispiel Aeschau in 20 cm Tiefe (Modellrechnung Salim Belyazid mit ForSAFE).

Damit hat die Bereitstellung von Hackschnitzeln für Feuerungsanlagen, bei der ein Grossteil d er Krone, zum Teil auch mit dem Laub (Abb. 1), geschreddert wird, weitreichende Konsequenzen für die Bodenfruchtbarkeit und für die Nährstoffversorgung. Auf den wenigsten Standorten ist eine solche Bewirtschaftung nachhaltig. Auf basenarmen Böden wird die Bodenversauerung beschleunigt (Abb. 8), aber auch auf Kalkstandorten kann der vermehrte Entzug von Phosphor und Kalium zu Nährstoffmangel führen.

Nährstoffrecycling

Der vermehrte Nährstoffentzug kann mit der Rückführung der Asche aus naturbelassenem Holz kompensiert werden. Die Asche enthält alle dem Wald entnommenen Makronährstoffe ausser Stickstoff (Tab. 2). Ein Entzug von Stickstoff erscheint sogar als Vorteil, da die erhöhten Stickstoffeinträge für den Wald ein Problem darstellen. Durch den hohen Gehalt an basischen Kationen wirkt die Asche ausserdem der Bodenversauerung entgegen.

Tabelle 2 - Gehalt an Nährelementen in der Asche.

| Nährelement | Gehalt in % |

| Kalzium | 15–46 |

| Magnesium | 1–2 |

| Kalium | 3–4 |

| Phosphor | 1–2 |

| pH-Wert | 10–13 |

Die Stoffverordnung behandelt die Asche bis jetzt als Fremdstoff mit strengen Grenzwerten für die Schwermetallkonzentration. Die beobachteten Konzentrationen mögen auf den ersten Blick tatsächlich hoch erscheinen (Tab. 3). Allerdings muss berücksichtigt werden, dass diese Schwermetalle aus dem Wald stammen. Zudem verflüchtigt sich bei der Verbrennung ein Teil der Schwermetalle und wird in der Zyklon- und Filterasche ausgeschieden. Das bei der Verbrennung gebildete toxische ChromVI wird beim Kontakt mit der organischen Bodensubstanz rasch wieder zu ChromIII reduziert und ist somit nicht problematisch, wenn nicht eine direkte Auswaschung ins Grundwasser zu befürchten ist.

Tabelle 3 - Schwermetallgehalte in Holzasche. Rostasche ist die im Verbrennungsteil der Feuerungsanlage anfallende Asche, Zyklon- und Filterasche sind Rückstände der Rauchgasreinigung.

| Schwermetall | Rostasche [mg/kg] | Zyklonasche [mg/kg] | Filterasche [mg/kg] |

| Zn | 353.8 | 1580 | 4505 |

| Cd | 3 | 24.6 | 34.7 |

| Cr | 61.54 | 71.75 | 113.3 |

| Cu | 162.39 | 173.15 | 277.04 |

| Ni | 46.17 | 38.92 | 54.38 |

| Pb | 32.96 | 286.3 | 294.84 |

Bei Versuchen mit Ausbringung von Asche im Wald sind die Erfahrungen mehrheitlich positiv. Neben einer Wachstumszunahme verbesserte sich die Versorgung mit Nährstoffen, insbesondere mit Phosphor und Kalium. Generell wurden eine Zunahme der Basensättigung im Waldboden und eine Abnahme der Bodenacidität beobachtet.

Die Wirkung einer verbesserten Versorgung mit Kalium und Phosphor kann jahrzehntelang anhalten, während die befürchtete Erhöhung der Nitratauswaschung nur bei sehr hohen Applikationsmengen (18 t/ha) beobachtet wurde. Die empfohlenen Ausbringungsmengen bewegen sich um 2 bis 3 t/ha, und zwar in Form von Granulat, das Slow-Release-Eigenschaften aufweist.

Kurz gesagt...

In den letzten zweieinhalb Dekaden ist die Versorgung unserer Waldbäume mit Nährstoffen, insbesondere Phosphor, Magnesium und Kalium, deutlich zurückgegangen. Aber auch die Basensättigung hat in kalkfreien Standorten deutlich abgenommen. Die Nutzung von Ästen oder gar ganzen Baumkronen mit Blättern/Nadeln bedeutet eine massive Erhöhung des Nährstoffentzugs, die an den wenigsten Standorten durch Nachlieferung aus dem Boden (Verwitterung) oder durch atmosphärischen Eintrag kompensiert werden kann. Für eine nachhaltige Waldnutzung muss die Nährstoffentnahme auf das Derbholz beschränkt werden oder ein Recycling der entzogenen Nährstoffe durch Ascherückführung in Betracht gezogen werden. Dazu müssen aber zunächst gesetzliche Hindernisse überwunden werden.