Ein totes Reh auf der Grünbrücke – dies war nicht unbedingt das, was Antonio Righetti bei seinen Untersuchungen zur Wirkungskontrolle der Wildtierpassage Grauholz über die Autobahn A1 nördlich von Bern erwartet hatte. Normalerweise ziehen sich Tiere zum Sterben an einen geschützten Platz zurück. "Dies zeigte mir eindrücklich, dass das Bauwerk von den Tieren als sicherer Lebensraum wahrgenommen wird", erklärt der freischaffende Wildtierbiologe, der bereits an verschiedenen Grünbrücken Erfolgskontrollen durchgeführt hat.

Abb. 1. Wildtierübergang bei Oulens-sous-Echallens (VD) an der A1. Foto: BAFU/AURA, E. Ammon

Doch in der Regel nutzen Wildtiere eine Grünbrücke als Transferstrecke. Fährten und Spuren, Infrarotvideo- und Fotofallenaufnahmen belegen, dass Reh, Fuchs, Wildschwein, Feldhase, Marder, Dachs und Rothirsch diese Bauwerke bereits kurz nach der Fertigstellung rege passieren.

Tiere aus Insellage befreien

Vor dem Bau der Wildbrücke Grauholz standen die Tiere rechts und links der eingezäunten und damit vollkommen undurchlässigen Autobahn regelrecht Schlange – so wie an vielen anderen Orten. Ein Inventar aller Korridore von nationaler Bedeutung aus dem Jahr 1999 zeigt, dass von 303 Wildwechseln der Schweiz, die von überregionaler Bedeutung sind, nicht einmal ein Drittel intakt ist. Fast ein Fünftel gilt gar als unpassierbar. Die meisten davon befinden sich im dicht besiedelten Mittelland, wo 6 bis 7 Kilometer Strassen pro Quadratkilometer keine Seltenheit sind. Der Wildbestand in der Schweiz ist dadurch in kleine Lebensrauminseln zersplittert.

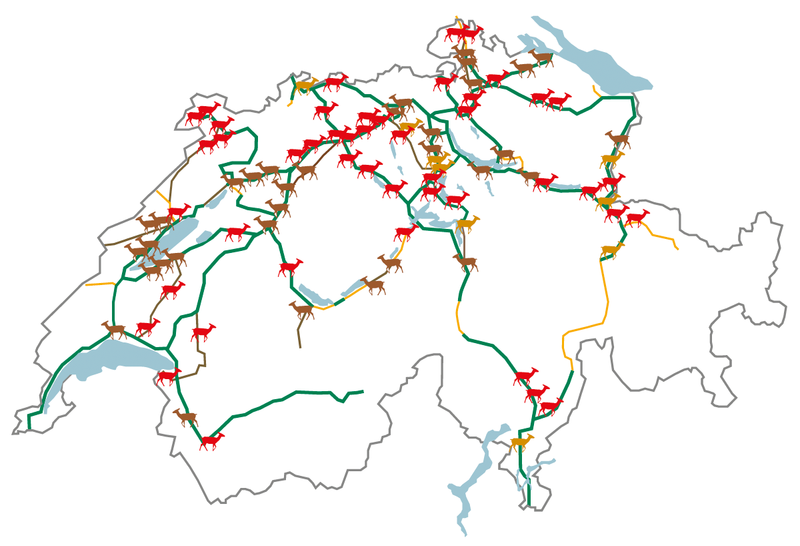

Abb. 2. Bestehende und geplante Übergänge für Wildtiere. © BAFU / PIU GmbH, Oktober 2011

Die Fragmentierung und Verinselung der einzelnen Populationen könne fatale Folgen haben, erklärt der Wildtierspezialist Josef Senn von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). In kleinen und isolierten Gebieten könne der Mangel an Geschlechtspartnern, Nahrung oder störungsarmen Flächen zu einem lokalen Aussterben von Arten führen. Auch Krankheiten oder mehrere harte Winter können eine kleine Population auslöschen; eine Wiederbesiedlung ist wegen der unüberbrückbaren Grenzen kaum mehr möglich.

Wildtierspezifische Bauwerke

Das Wissen um den schlechten Zustand der Wildtierkorridore blieb nicht ohne Konsequenzen: Im Jahr 2003 beschlossen das Bundesamt für Strassen (ASTRA) und das BAFU, 40 Korridore von überregionaler Bedeutung, die von Nationalstrassen unterbrochen sind, mit dem Bau von Wildtierpassagen wiederherzustellen. Davon sollte rund die Hälfte bis 2013 entstehen. "Die Arbeiten kommen voran, wenn auch etwas verzögert", freut sich Véronique Savoy Bugnon, die beim BAFU für Biodiversität und Landschaft im Bereich Strassen zuständig ist. Bei 4 Korridoren sind die Sanierungsarbeiten bereits abgeschlossen, bei 5 weiteren sind sie im Gang oder stehen unmittelbar bevor. Ein weiteres Projekt ist genehmigt, und bei 9 Vorhaben hat die Planung begonnen.

Auch entlang von Haupt- und Kantonsstrassen sowie bei Bahnlinien werden Wildtierpassagen erstellt. Insgesamt 38 Bauwerke sind bisher entstanden, darunter viele Grünbrücken, von denen jede im Durchschnitt 5 Millionen Franken kostet. Manchmal reicht auch die ökologische Aufwertung einer bestehenden Unterführung. Hier liegen die Kosten unter 1 Million Franken. "Was sich nach viel anhört, ist im Vergleich zu den Gesamtkosten für den Strassenbau und -unterhalt sehr wenig", sagt Véronique Savoy Bugnon. Besonders erfreulich sei zudem, dass die Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung in die behördenverbindliche Richtplanung vieler Kantone eingeflossen seien. "Das heisst, dass in Zukunft bei der Ausscheidung von neuen Industrie-, Gewerbe- und Baugebieten oder bei der Planung von neuen Verkehrswegen auf die Korridore Rücksicht genommen werden muss", so die BAFU-Mitarbeiterin.

Man sollte nun erwarten, dass sich der Zustand der Wildtierkorridore in der Schweiz seit 1999 verbessert hat. Dem ist aber leider nicht so: Die aktuelle, im Auftrag des BAFU durchgeführte Untersuchung zeigt, dass sich die Situation vor allem entlang von Hauptstrassen weiter verschlechtert hat. "Hauptursache für diese Entwicklung ist die ungebremste Zunahme des Verkehrsaufkommens und der Siedlungsfläche", erklärt Véronique Savoy Bugnon. Somit halten sich die positiven und die negativen Entwicklungen die Waage.

Durchlässe für Amphibien

Nach wie vor unerfreulich ist die Situation bei den Amphibien. Fast alle Arten sind darauf angewiesen, dass die Tiere mehrmals im Jahr gefahrlos zwischen verschiedenen Lebensräumen hin- und herwandern können. Silvia Zumbach von der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch) weist darauf hin, dass in der ganzen Schweiz wahrscheinlich über 5 Millionen erwachsene Amphibien jedes Jahr auf ihren Laichwanderungen eine Strasse überqueren müssen – mit verheerenden Folgen. "Vor allem während der konzentriert stattfindenden Frühjahrswanderung sind die zahlreichen überfahrenen Tiere nicht zu übersehen", sagt die Wissenschaftlerin.

Wo es besonders dramatisch ist, werden die Tiere oft durch einen temporären Zaun vor der Strasse abgefangen, in vergrabene Eimer geleitet und über die Strasse getragen. Silvia Zumbach schätzt, dass in der Schweiz jedes Jahr rund 2000 Zäune meist unentgeltlich und ehrenamtlich erstellt werden. Dabei sollte eigentlich der Staat viel aktiver sein, findet die Biologin. Erstens seien Amphibien per Gesetz streng geschützt, und zweitens sollten bei Strassen rascher und systematischer Unterführungen oder Gewässerdurchlässe gebaut werden. Die Zäune haben nämlich einen Nachteil: Der Zug der Jungtiere nach der Metamorphose wird nicht geschützt. "Dieses Massaker ist nicht sichtbar, weil die kleinen Tiere an den Autoreifen kleben bleiben", erklärt Silvia Zumbach. Im schlimmsten Fall bricht die ganze Population zusammen, so etwa bei Riva San Vitale im Tessin am Luganersee: Dort wurde die Rettung adulter Tiere eingestellt, weil es nichts mehr zu retten gab. "Amphibiendurchlässe unter der Strasse haben den grossen Vorteil, dass sie alle Wanderungen, also auch diejenigen der Jungtiere, schützen", sagt die karch-Mitarbeiterin.

Es gibt zwei verschiedene Unterführungstypen. Bei den sogenannten Einwegdurchlässen werden die Tiere in Fangschächten gefangen und über eine Röhre zum Unterqueren der Strasse gezwungen. Dieses aufwendige System mit getrennten Röhren für die Hin- und die Rückwanderung birgt aber auch Gefahren für gewisse Amphibienarten oder Altersklassen und führt zu unerwünschten Zwangsverfrachtungen von anderen Kleintieren.

Heute werden vor allem grosse Durchlässe – sogenannte Zweiwegdurchlässe mit einem Durchmesser von rund 60 Zentimetern – propagiert. Diese funktionieren in beide Richtungen und ermöglichen auch Kleintieren wie Mäusen, Igeln oder gar Füchsen ein gefahrloses Wechseln der Strassenseite. Die Amphibiennormen beim Bau von Strassen und Schienen wurden bereits entsprechend aktualisiert.

Von den erwünschten oder gar von der Gesetzgebung verlangten Amphibiendurchlässen sind allerdings bisher höchstens 5 Prozent realisiert worden – angesichts des Handlungsbedarfs bei dieser stark bedrohten Organismengruppe eine bedenkliche Bilanz. Zwar haben viele Kantone ein sogenanntes Zugstelleninventar erstellt; ob aber beim Neubau oder bei der Sanierung einer Strasse ein Amphibiendurchlass gebaut wird, ist stark abhängig von den Personen bei den Naturschutzämtern und vom Fachwissen der Ökobüros, die Planung und Bau begleiten.

Ökologische Infrastruktur

Die Erstellung künstlicher Verbindungselemente genügt nicht, um die verbliebenen Amphibienpopulationen in der Schweiz langfristig zu erhalten. Auch Wildtierbrücken sind nur ein Mosaikstein des Artenschutzes. Als Ergänzung braucht es zwingend auch Schutzgebiete und naturnahe Vernetzungsflächen. Diese Naturräume gehören zusammen mit der künstlich erstellten Umweltinfrastruktur zur ökologischen Infrastruktur. In der Europäischen Union wird teilweise auch der Begriff grüne Infrastruktur verwendet. Das Ziel dahinter: Die Arten müssen sich zwischen den Schutzgebieten bewegen können, damit ihr Überleben langfristig gesichert ist, und die ökologische Qualität der Landschaft soll sich insgesamt verbessern.

Der anhaltende Verlust an Biodiversität in der Schweiz zeigt, dass der Weg zu einem funktionierenden Biotopverbundsystem noch weit ist. Aber grundsätzlich ist die Ausgangslage gut. So existiert auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene eine Vielzahl von Schutzgebieten. Diese sind allerdings oft sehr klein und isoliert. Zudem lässt vielfach die ökologische Qualität der Flächen zu wünschen übrig. Viele Moore verlieren durch die alten Drainagekanäle weiterhin Wasser und drohen auszutrocknen, andere Feuchtgebiete verlanden.

Schweizweit vernetzen

Die geeigneten Zonen für die Entwicklung eines nationalen ökologischen Netzwerks wurden im Rahmen des BAFU-Projekts REN (Réseau écologique national) erarbeitet und 2004 veröffentlicht. Die damals entstandenen Synthesekarten von allen Landschaftselementen, die zur Bildung eines ökologischen Netzwerks beitragen, bieten eine gute Planungsgrundlage. Mittels ökologischer Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft und Wildtierkorridoren wird zudem die Vernetzung bereits heute gefördert. "Was derzeit fehlt, ist ein Dach über allem, ein System, das alle Elemente zusammenfügt, sodass klare Ziele und Massnahmen abgeleitet werden können – damit das ökologische Netzwerk von der Raumplanung gleichwertig mit anderen Raumansprüchen behandelt werden kann", sagt Christine Fehr von der Sektion Arten, Lebensräume, Vernetzung beim BAFU. "Nur mit einem klaren Gesamtkonzept kann der Biodiversitätsschutz im Kampf um den knappen Raum bestehen."

Im Rahmen der Strategie Biodiversität Schweiz (SBS), die von der Biodiversitätskonvention schon 1992 gefordert und im April 2012 vom Bundesrat beschlossen wurde, soll ein solches Gesamtkonzept entworfen und umgesetzt werden. Eines der Ziele der SBS verlangt nämlich den Aufbau einer umfassenden ökologischen Infrastruktur. Diese besteht aus einem engmaschigen Netz aus qualitativ hochstehenden Schutzgebieten, punktuellen Trittsteinen sowie linearen und flächigen Vernetzungselementen. Angestrebt wird eine Landnutzung, die die Vernetzungsfunktionen berücksichtigt und die Landschaft für Fauna und Flora durchlässig macht. Hinzu kommen technische Massnahmen wie weitere Wildtierbrücken, Amphibien- oder Kleintierdurchlässe und Umgehungsgewässer für Fische bei Wasserkraftwerken.

Laut Christine Fehr sind die entsprechenden Investitionen gut angelegt: "Funktionierende Ökosysteme zahlen den Aufwand für ihren Schutz um ein Mehrfaches zurück. Sie sorgen für unser Wohl, schützen vor Naturgefahren und sind resistent gegenüber den Folgen der Klimaänderung."