Foto: Thomas Reich (WSL)

Lebensraum

Halboffenes Waldland in trockenwarmer Lage: Lockere Föhren- oder Flaumeichenbestände sowie mit Sträuchern durchsetzte Felsensteppe. In Wirtschaftswäldern werden nur Jungwuchsflächen, Lichtungen, Windwürfe und Waldbrandflächen genutzt. Früher auch im Weidewald und im Niederwald. Wichtig sind offener Wald mit lückigem Oberbestand oder bei vollem Kronenschluss offene Flächen als Jagdrevier. Sucht zum Nahrungserwerb häufig offene Felsensteppen und Rebflächen auf.

Anspruch an Fläche

Siedlungsdichten: 2 bis maximal 10 Paare/km2. Im Revier muss eine sehr licht bestockte Fläche von 0,5–1 ha vorhanden sein.

Nahrung

Jagt in der Dämmerung und während der Nacht, erbeutet hauptsächlich Nachtfalter, daneben auch andere fliegende Insekten, oft in Bodennähe (Wärmeabstrahlung zieht Insekten an). Jagt an Orten mit grossem Insektenreichtum, z.B. an Waldrändern, Ufergehölzen, aber auch an Strassen, wo Insekten durch Lichtquellen angelockt werden.

Verhalten

Dämmerungs- und nachtaktiv. Fliegt während der Jagd lautlos mit Seitwärtswendungen und kurzen Rüttelphasen, sonst eher langsam und schaukelnd. Ruht tagsüber am Boden, auf Baumstümpfen oder in Längsrichtung auf Ästen, die Augen bis auf einen Schlitz geschlossen. Durch seine Federfärbung sehr gut getarnt. Schnurrender Gesang.

Um den auch Nachtschwalbe genannten Vogel rankten sich in früheren Zeiten viele Geschichten. Ziegenmelker wird er genannt, weil man glaubte, dass er nachts Ställe aufsuche, um an den Eutern von Ziegen oder Kühen zu saugen.

Gefährdung

- Lebensraumverlust in klimatisch begünstigten Lagen durch Erweiterung der Rebflächen oder Überbauungen und Verkehr sowie durch Verdichtung ehemals lichter Wälder.

- Einwachsen von Waldlichtungen

- Unfallgefahr bei der Jagd im Bereich von Strassen

Förderung

Die Ansprüche des Ziegenmelkers können mit dem naturnahen Waldbau allein nicht genügend abgedeckt werden. Als notwendige Ergänzung zu den übrigen Naturschutzinstrumenten ist der Ziegenmelker auf ein Artenförderungsprogramm angewiesen.

In Wäldern trockenwarmer Lagen wirken sich folgende Massnahmen fördernd aus:

- Schützen der lockeren Flaumeichen- und Föhrenwälder

- Auflockern der Eichen- und Föhrenwälder

- Auflichten von Wäldern und Schaffen störungsfreier Lichtungen als Brut- und Jagdflächen auf mageren Standorten

- Anlage von ökologischen Ausgleichsflächen in angrenzenden Rebkulturen

Verbreitung in der Schweiz

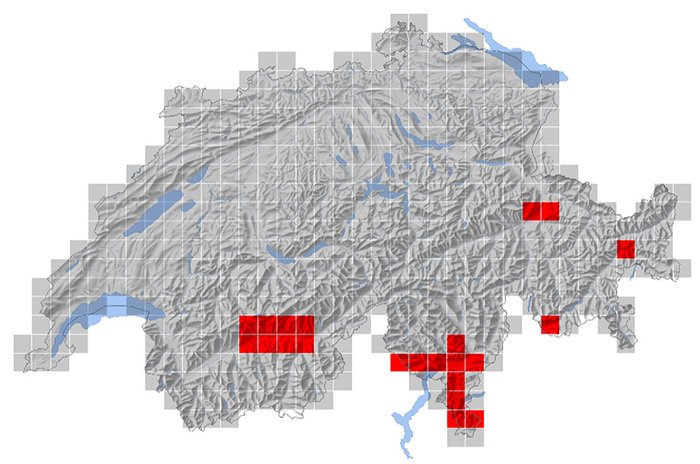

In der Schweiz war er einst ein regelmässiger Brutvogel im Mittel- und Oberwallis, am Jurasüdfuss, im westlichen Genferseebecken, an trockenen Mittellandhängen sowie in einigen Alpentälern der Ostschweiz. Heute beschränkt sich das Brutgebiet auf das Oberwallis, das Tessin und einige Bündner Alpentäler und reicht bis auf 1800 m, an warmen Lagen und an klimatisch günstigen Südhängen.

Verbreitung des Ziegenmelkers 2013–2016 © Schweizerische Vogelwarte Sempach

Wichtigste Merkmale: Gefieder in graubrauner Tarnfarbe. Lange, falkenartige Flügel und langer, schlanker Schwanz. Grosse Augen zur nächtlichen Jagd auf fliegende Insekten. Das Männchen hat nahe der Flügelspitze weisse Flecken. Kennzeichnend ist ein schnurrender Gesang der oft das Einzige ist, was auf das Vorkommen der heimlichen Art hindeutet.

Grösse und Gewicht: 24–28 cm, 70–100 g

Ähnliche Arten: Keine

Brutort: Boden

Gelege: 1–2 Gelege à 2 Eier

Brutdauer: 17–18 Tage

Nestlingsdauer: 16–17 Tage

Zugverhalten: Langstreckenzieher; Nachtzieher

Bestand in der Schweiz: 40-50 Paare

Trend: Der Bestand des Ziegenmelkers ist weiter abnehmend. Die Schätzungen des Bestandstrends sind bei dieser nachtaktiven Art aber etwas unsicher.

Rote Liste Schweiz: Stark gefährdet (EN)

(TR)