Abb. 1. Haselhuhn. Foto: Wilfried Berns

Haselhühner sind die Kleinsten der vier in Mitteleuropa heimischen Raufusshühner (Hasel-, Auer-, Birk-, Alpenschneehuhn). Diese Vogelart ist in den Bergwäldern der Alpen und des westlichen Juras weit verbreitet. Sie in der Natur aufzustöbern ist nicht einfach, ihnen etwas Gutes zu tun im Rahmen der Waldwirtschaft dagegen viel einfacher.

Kennzeichen des Haselhuhns:

- bodenlebend, Nestflüchter, Standvogel

- kräftige Lauf-und Scharrfüsse

- Beine und Füsse befiedert

- kräftiger Schnabel; Nasenöffnungen befiedert

- Lebensraum: Wald

- Nahrung vegetarisch: Knospen, Triebe, Beeren, Blätter etc.

Haselhuhnbestand in der Schweiz:

- 3'000-5'500 Brutpaare

Gefährdungsstatus:

- Rote Liste CH: potenziell gefährdet (NT)

- Prioritätsart für Artenförderung: ja

Abb. 2. Haselhuhn auf dem Waldboden im Bayerischen Wald. Foto: Honza Sterba

Das Haselhuhn

Von allen Raufusshuhnarten ist das Haselhuhn (Tetrastes bonasia) vermutlich die am wenigsten bekannte Art – heimlich im Wald lebend und meist sehr aufmerksam gegenüber möglichen Feinden, bekommt man diese Vogelart nur selten zu Gesicht. Am ehesten kann man das Haselhuhn an seinem Gesang erkennen. Seine hohe Tonlage erinnert eher an einen kleinen Singvogel.

Das Haselhuhn kommt laut Schweizer Brutvogelatlas, der in den Jahren 2013 bis 2016 erarbeitet wurde, in den Alpen, den Voralpen und im westlichen Jura vor. Seit dem vorletzten Atlas der Jahre 1993 bis 1996 hat sich an dieser Verbreitung nichts Wesentliches geändert.

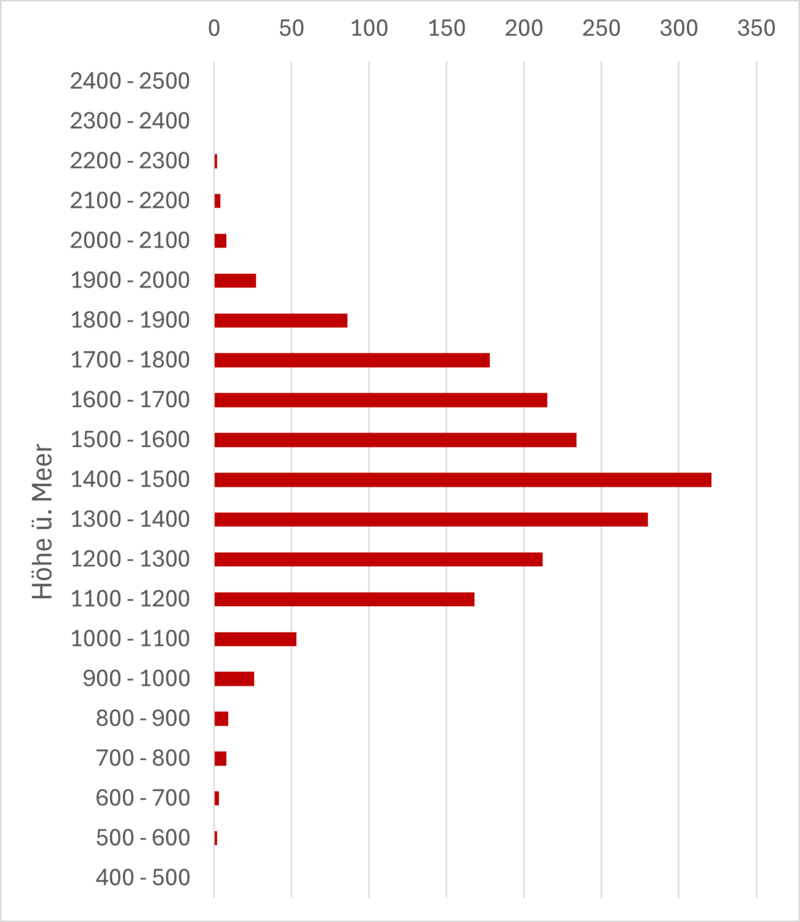

Die einzige Ausnahme ist der östliche Jura, wo sich das Haselhuhn etwas nach Westen zurückgezogen hat. Im Mittelland ist diese Vogelart eine seltene Erscheinung, aber das war sie vermutlich auch früher schon. Die Art ist in den Alpen ab einer Höhe von ca. 1100 m. ü. M. weit verbreitet. In tieferen Lagen sind Nachweise selten. Für den aktuellen Brutvogelatlas sind aus der Schweiz 1'836 Haselhuhnnachweise verwendet worden. Lediglich 101 davon stammen aus Wäldern unterhalb von 1100 m. ü. M.

Haselhühner bewohnen Hochwälder, stufige Bestände sowie stark verbuschte Weiden. Sie sind nicht auf bestimmte Waldgesellschaften, Betriebsformen oder Höhenstufen beschränkt.

Abb. 4. Höhenstufenverteilung der Haselhühner in der Schweiz. Grafik: Schweizerische Vogelwarte, Sempach

Die Förderungsmöglichkeiten

Lebensräume für Haselhühner sind: Hochwälder, stufige Bestände, Mittelwälder, Niederwälder aber auch stark verbuschte Weiden. Dabei sind die Vögel nicht auf bestimmte Waldgesellschaften, Betriebsformen oder Höhenstufen beschränkt. Entscheidend für ihre Besiedlung sind die untersten 10 m ab Boden. Innerhalb dieser Schicht sind zwei Dinge entscheidend: Nahrung und Deckung. Hier gibt es diverse Fördermöglichkeiten, um besiedelbare Lebensräume zu erhalten oder zu schaffen.

Nahrung

Adulte Tiere ernähren sich weitgehend vegetarisch, Küken benötigen in den ersten Lebenswochen aber Insektenlarven und Spinnen.

In der wärmeren Jahreszeit suchen die Vögel ihre Nahrung in Bodennähe. Wenn Schnee liegt, weichen sie auf Nahrungsquellen wie Kätzchen und Beeren auf Sträuchern und Bäumen aus. Je nach Region und Höhenstufe sind dies Vogel- oder Mehlbeeren, Weissdorn, Haselnusssträucher, Erlen oder Weiden. Diese müssen also zwingend in Ihrem Lebensraum vorkommen. Dabei reicht es bereits aus, wenn wenige dieser Gehölze in einem reinen Nadelwald vorhanden sind.

Lebensraum

Eine gute Deckung in den untersten 10 m ab Boden ist für Haselhühner von entscheidender Bedeutung. Diese wird nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter benötigt, als Sichtschutz der Vögel vor Fuchs, Marder, Habicht und Sperber.

Der geeignete Lebensraum ist ein Misch- oder Nadelwald, der aus einem Mosaik aus eher dichten Beständen (Deckung) und offenen, hellen Flächen (Nahrungspflanzen) besteht. Lücken können dabei natürlich (Lawinen, Rutschungen, Schneebruch, Sturm) entstanden oder durch waldbauliche Massnahmen herbeigeführt sein. Ein wesentlicher Grund für die Verbreitung des Haselhuhns in den Alpen und Voralpen sind mit Sicherheit die vielen Flächen, auf denen der Wald aufgrund natürlicher Ereignisse offenbleibt bzw. immer wieder geöffnet wird, und auf denen sich Nahrungspflanzen gut entwickeln können.

Die optimale Flächengrösse von Lücken hängt von den örtlichen Verhältnissen ab. Lücken müssen gross genug sein, dass Strauch- und Baumarten der Pionierphasen wie Vogelbeeren, Erlen oder Birken aufkommen können. Ungünstig für Haselhühner ist Verjüngung unter Schirm, da dort wichtige Nahrungspflanzen, die viel Licht benötigen, nicht aufkommen. Die Erfahrungen aus dem Jura zeigen ausserdem, dass in Wäldern, in denen sich grossflächig fast ausschliesslich die Buche verjüngt, keine Haselhühner vorkommen.

Werden in höher gelegenen Nadelwäldern Massnahmen zugunsten des Auerhuhns umgesetzt, so profitieren auch Haselhühner davon. Zielkonflikte zwischen den Förderungen der beiden Raufusshuhnarten gibt es in der Regel nicht, und zusätzliche Massnahmen für Haselhühner sind nicht nötig.

Forstliche Massnahmen zur Förderung dieser Vogelart sind:

- den wichtigsten Nahrungspflanzen genügend Raum und damit Licht geben

- für ausreichende Deckung sorgen.

Eine Waldbewirtschaftung, die genügend grosse Lücken schafft, konsequent auf Naturverjüngung setzt und darauf verzichtet, per Jungwald- und Dickungspflege Pioniergehölze zu entfernen, schafft meist alle Voraussetzungen für gut geeignete Haselhuhn-Lebensräume. Weitere Massnahmen sind in der Regel nicht nötig.

Wenn sich Haselhühner von einem Waldbestand zum anderen bewegen, nutzen sie bevorzugt die Deckung der natürlichen Vegetation auch entlang von Bachläufen und feuchten Rinnen. Daher ist für die Vernetzung der Lebensräume empfehlenswert, links und rechts von Bachläufen ca. 10–20 m für die natürliche Vegetation freizulassen und nicht zu bepflanzen.

Das Artenförderungsprojekt

Im zentralen und östlichen Jura ist das Verbreitungsgebiet des Haselhuhns während den letzten rund 25 Jahren kleiner geworden. Im Artenförderungsprojekt werden die Gründe für diesen Rückgang evaluiert und Massnahmen entwickeln, welche mit Partnern für die Verbesserung der Lebensraumsituation für die Haselhühner in der Schweiz umgesetzt werden sollen.