Abb. 1: Freizeitnutzung im Wald: eine Belastung für den Forst? (Foto: FVA/Weidner).

Medienkampagnen des Naturschutzes, Proteste von Bürgerinnen und Bürgern – immer wieder kommt es zu Zwischenfällen im Forst. Aber sind die Gräben zwischen Waldbesuchenden mit "Bambisyndrom" und baumfällender Forstwirtschaft wirklich so tief? Der Beitrag nimmt das Image der Forstwirtschaft anhand sozialwissenschaftlicher Studien unter die Lupe.

Försterinnen und Förster kennen das Phänomen: Ganz überraschend kann eine waldbauliche Maßnahme einen medialen "Shitstorm" heraufbeschwören. So folgte auf die Auszeichnung des baden-württembergischen Schönbuchs als "Waldgebiet des Jahres 2014" durch den Bund Deutscher Forstleute eine Medienkampagne entrüsteter Bürgerinnen und Bürger, die ausgerechnet in diesem vermeintlich vorbildlichen Wald hässliche Rückegassen und Waldschäden monierten. In solchen Fällen geht die Kommunikation an den zuständigen Forstleuten vorbei direkt an die Medien, das Internet wirkt zusätzlich als Katalysator beidseitiger Empörung. Aufgebrachte Menschen, so scheint es vielen, sehen die Forstwirtschaft als Gilde böser Baumfällerinnen und Baumfäller. Und manche Handelnde im Forstbetrieb haben nicht minder stereotype Vorstellungen von der Bevölkerung.

Gefühle für den Wald

Abb. 2: Die Forstwirtschaft: Eine Gilde böser Baumfällerinnen und Baumfäller? (Foto: FVA/Weidner).

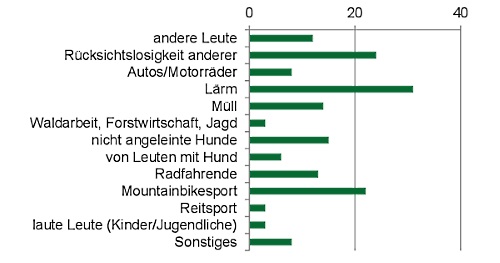

Abb. 3: Es wurden diejenigen Befragten berücksichtigt, die auf die Frage "Fühlen Sie sich im Wald von anderen Menschen gestört?" mit "Ja" geantwortet haben. Die Gründe wurden ab 3 % und mehr aufgeführt.

Die den Wald besuchenden Menschen und ihre Einstellungen sind ein relativ gründlich ausgeleuchteter forstwissenschaftlicher Gegenstand; über die Sicht der Forstbetriebe auf die Bevölkerung gibt es lediglich einige Anhaltspunkte: Wie in anderen öffentlichen Verwaltungen, ist die Rede von "Wutbürgern" auch im Forst angekommen. Der Begriff rückt die Emotionalität deren Verhaltens in den Vordergrund und stellt sie in einen Gegensatz zu Sachlichkeit und Rationalität, die das Selbstverständnis der Forstwirtschaft seit langem prägen (Buijs und Lawrence 2013). Neben diesem allgemeinen Begriff gibt es zwei viel zitierte Konzepte, die spezieller das Verhältnis der Bevölkerung zum Wald bezeichnen: Erstens das "Schlachthausparadox", das besagt, Menschen lieben den Wald und die Holzmöbel, die Forstwirtschaft aber lehnen sie ab (Pauli et al. 1998). Eine ähnliche Blauäugigkeit bescheinigt zweitens das (Brämer 2003) "Bambisyndrom": Ein realistisches, in Wissen und Erfahrung fundiertes Verhältnis zur Natur gehe insbesondere bei Jugendlichen immer mehr verloren zugunsten naiver Fantasien, in denen eine romantische Disney-Natur vor menschlichen Eingriffen geschützt werden müsse. Vor diesem Hintergrund ist das Unverständnis groß gegenüber Personen, die sich ohne Sachkenntnis in Bezug auf den Wald einmischen. Konflikte müssten folglich politisch befriedet, aber inhaltlich nicht wirklich ernst genommen werden. So wird erstens ein Wissensdefizit in den Meinungsäußerungen der nicht-forstfachlichen Öffentlichkeit betont und zweitens die emotionale Ebene in deren Beziehung zum Wald abgewertet. Der demokratische Diskurs mit der Bevölkerung droht durch negative Stereotype auf die Frage reduziert zu werden: Wie kann man die Unsachverständigen von der sachlich richtigen Perspektive überzeugen? Es wundert nicht, dass diese Herablassung zuweilen für weiteren Unmut sorgt.

Wahrnehmung von Forstwirtschaft

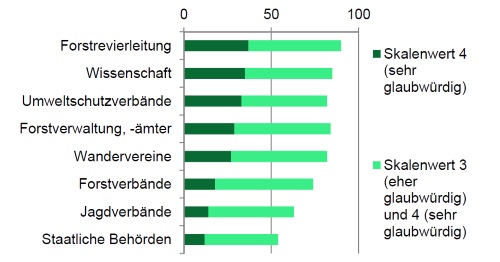

Abb. 4: Für wie glaubwürdig halten Sie folgende Institution (Basis: deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 20 Jahren; n=3.430; Wippermann & Wippermann, verändert).

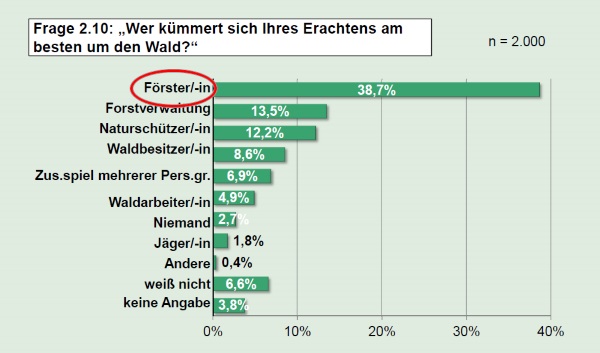

Abb. 5: Wer kümmert sich Ihres Erachtens am besten um den Wald? (Quelle: ForstBW).

Abb. 6: Wahrnehmung der im Wald Handelnden (Quelle: ForstBW).

Steht es umgekehrt um das Image der Forstwirtschaft tatsächlich so schlecht wie medial forcierte Konflikte vermuten lassen? Einige sozialwissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre fragen explizit danach, andere geben eher indirekt Aufschluss, wie groß das Bambisyndrom ist und ob Baumfällerinnen und Baumfällern die Schuld für Umweltschäden in heimischen Wäldern gegeben wird. Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse aus Studien in Baden-Württemberg sowie aus weiteren bundesweiten Studien in Deutschland und der Schweiz zusammengestellt. Eine qualitative Befragung in Baden-Württemberg zeigt (Ensinger et al. 2013): Wenn man nicht explizit die Sprache darauf bringt, sondern nach Erlebnissen und Assoziationen zum Thema Wald fragt, kommt forstliches Arbeiten in der Wahrnehmung von Waldbesuchenden kaum vor. Der Wald ist ungeachtet Jahrhunderten der menschlichen Eingriffe, derer sich die meisten bewusst sind, eine glaubwürdige Kulisse für Naturerfahrungen. Das allein schon ist eine positive Grundvoraussetzung für forstwirtschaftliches Handeln. Auch die wenigen Fälle, in denen Försterinnen und Förster in den Interviews explizit zur Sprache kommen, sind aufschlussreich.

Ein Teilnehmer (48 Jahre) berichtet aus seinen Kindheitserinnerungen: "Da sind wir eigentlich den halben Sommer im Wald rumgerannt und haben irgendwo Hütten gebaut in der Hoffnung, dass der Förster uns und die Hütte nicht entdeckt. Das war was Positives, ja."Obwohl der Förster die eigene Aktivität im Wald stört, hat er eine positive Funktion für die Erzählung. Für Kinder und Jugendliche symbolisiert der Wald einen Ort der Freiheit, an dem sie die Regeln der Erwachsenenwelt überschreiten können (Ensinger et al. 2013). Die erzählte Figur des Försters sorgt dabei für Spannung und macht die Überschreitung zum Abenteuer. Doch heutzutage haben wenige Jugendliche einen Förster oder eine Försterin bereits persönlich erlebt (Wippermann und Wippermann 2010). In nur 2 der 25 Interviews wurden negative Erlebnisse berichtet, die sich auf Forstarbeit beziehungsweise Jagd beziehen.

Um diese Kritik genau zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Erzählstruktur: "Da war ich nämlich auch vor einiger Zeit hier im Wald unterwegs und kam zum ersten Mal an ne Stelle ähm – und ich weiß, dass ich da immer das sehr idealisiere – ähm was mir so ein bisschen wie ein Hinrichtungsplatz für Tiere vorkam. Also da waren äh ganz viele Jagdstände und ähm diese Futter-Fress-Teile und Salzlecksteine und so und es sah wirklich so aus: ok, hier kommen sie hin zum Sterben…" Auf den ersten Blick handelt es sich um ein lupenreines Bambisyndrom und Schlachthausparadox: Der Begriff "Hinrichtungsplatz" vermenschlicht die Tiere, während die Beschreibung der Anlockmaßnahmen Assoziationen an Mord weckt.

Betrachtet man das ganze Argument, ergibt sich ein anderes Bild: "…und ich esse selber Fleisch, aber ich will nie wahr haben, dass irgendwer das Tier hier auch erlegen muss. Und da merke ich, dass ich an dem Platz nicht sein wollte. Also das will ich da dann nicht sehen, wenn ich in den Wald gehe, obwohl es eine Realität ist und dazu gehört und auch ne Regulation der Population ist".Selbst Personen, die Wald und Natur romantisieren, zeigen eine selbstironische Haltung und Verständnis für den aus ihrer Sicht "schmutzigen" Teil der Waldarbeit. Dass Befragte ihre Erfahrungen selbstkritisch deuten, macht klar, dass sie mit einer geringen Anspruchshaltung in den Wald gehen und bei Konfrontation mit forstwirtschaftlichem Handeln diesem spontan Sinnhaftigkeit unterstellen. Die Ergebnisse der qualitativen Studie sind in dieser Hinsicht stimmig zu quantitativen Befunden der letzten Jahre: Gerade 1 % der Menschen in Baden-Württemberg haben sich schon einmal von Personen, die im Wald arbeiten, gestört gefühlt (Ensinger et al. 2013) (das sind 3% derer, die sich überhaupt schon einmal von Menschen im Wald gestört fühlten, s. Abb. 3).

Interpretiert man die quantitativen Befunde vor dem Hintergrund der qualitativen Ergebnisse, wird deutlich, dass forstliches Handeln eine hohe Legitimität hat und wichtiger bewertet wird als etwa das eigene Bedürfnis nach Ruhe und Harmonie. Wippermann und Wippermann (2010) stellen in einer repräsentativen, bundesweiten Umfrage eine grundsätzlich vertrauensvolle Einstellung gegenüber Forstwirtschaft fest, gleiches bescheinigt eine Studie von ForstBW (ForstBW, unveröffentlicht). Försterinnen und Förster genießen die höchste Glaubwürdigkeit aller waldbezogenen Institutionen (Abb. 4 und 5). Allerdings bezieht sich die Zuständigkeit der Forstleute aus Sicht der Bevölkerung vor allem auf Pflanzen und Tiere, während die Belange der Menschen im Wald nicht im Fokus stehen (Abb. 6). Die Forstwirtschaft erlebt in Deutschland wie auch in der Schweiz in den letzten Jahren sogar einen Imageaufschwung (ForstBW, unveröffentlicht; Wippermann und Wippermann 2010).

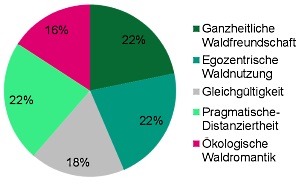

Doch es gibt auch radikale Vorwürfe gegen Baumfällerinnen und Baumfäller, vorwiegend aus einem Milieu, das Wippermann und Wippermann (2010) als "ökologische Waldromantiker" bezeichnen und mit 16 % beziffern (Abb. 7). Diese machen der Forstwirtschaft den Vorwurf der "rücksichtslosen Ausbeutung" des Waldes (allerdings in einer im Fragebogen so vorformulierten Frage). Betrachtet man ihren Wertekanon im Ganzen, so sind für sie die Gesetze der Profitmaximierung ein Widerspruch zu den Werten, die der Wald verkörpert. Doch auch sie lehnen keinesfalls Waldnutzung an sich ab, vielmehr wollen sie "es lieber nicht sehen" (Ensinger et al. 2013; Wippermann und Wippermann 2010). Diese Gruppe ist vorwiegend in den Grüngürteln großer Städte zu finden, wobei insgesamt die oft beschworenen Unterschiede zwischen Stadt und Land in den neueren Studien verschwindend gering sind.

Eine Sprache sprechen

Abb. 7: Typologie "Einstellungen zum Wald" (Wippermann & Wippermann, verändert)

Wenn die Imageprobleme nicht so gravierend sind, weshalb kommt es dennoch (zumindest gefühlt) zu Kommunikationsproblemen? Das beginnt bereits bei der Schwierigkeit, eine Sprache zu sprechen. Sozialpsychologisch betrachtet, ist Kommunikation eine ziemlich hoffnungslose Mission. Die Zeichen, mithilfe derer kommuniziert wird, sind immer mehrdeutig und gehen zuerst durch einen individuellen Wahrnehmungsfilter. Um überhaupt etwas wahrnehmen (oder für wahr nehmen, also glauben) zu können, sind Kategorien nötig, die wichtig von unwichtig und Realität von Illusion trennen.

Sie festigen sich durch Erfahrung und Routinen, gemessen an der Frage: Welche Informationen braucht jemand, um die eigenen alltäglichen Probleme zu lösen? So entwickeln Menschen ein Set von Wahrnehmungen, das für sie persönlich "Sinn macht". Das heißt, es stellt den Sinn der Wahrnehmungsobjekte überhaupt erst her: Es macht zum Beispiel aus einer Biomasse einen Baum, ein Stück Heimat, zweieinhalb Festmeter oder einen stummen Zeugen der Jahrhunderte. In dieser kategorisierenden Wahrnehmung spielen Emotionen eine wichtige Rolle: Sie helfen, Informationen blitzschnell zu verarbeiten und einzuordnen. Sie sind keine Gegenspielerinnen von Vernunft und Sachlichkeit, im Gegenteil: In den meisten Fällen ist es sehr vernünftig, sich auf erfahrungsbasierte Filter und damit auf Gefühle zu verlassen. Der Nachteil dieser Wahrnehmungsstrukturen ist: Dass Menschen einander in der Kommunikation nur so lange verstehen, wie ihre sozialen Standorte ähnlich sind.

Wer im Wald ein Soll der Holzproduktion zu erfüllen hat, wird sich aber mit anderen Kategorien und Worten verständigen als eine Person, die im Wald Erholung sucht. Deshalb müssen sich Forstwirtschaft und Forstwissenschaft gleichermaßen die Frage stellen: Über welchen Wald sprechen wir mit den Menschen, die nicht "vom Fach" sind und eine anders strukturierte Wahrnehmung haben? Hierzu eine Illustration aus dem Bereich forstwissenschaftlicher Öffentlichkeitsarbeit und Forschung (Botsch et al. 2014): "Der Wald – ein Wunder der Vielfalt!", heißt es auf der Webseite einer deutschen Forstverwaltung, die damit die gesellschaftliche Relevanz ihrer Arbeit für die Bevölkerung anschaulich greifbar machen möchte. Und weiter: "Und zwar in mehrfacher Hinsicht: nicht nur wegen der Fülle der im Wald lebenden Tier- und Pflanzenarten, der so genannten biologischen Vielfalt. Sondern vielmehr auch wegen der Vielfalt an Leistungen, die der Wald erbringt, um all die Wünsche und Forderungen zu erfüllen, die unsere Gesellschaft an ihn stellt." Die Sprachverwendung stellt den Wald als "Dienstleister" dar, der menschlichen Forderungen zu entsprechen hat. Die oben zitierten qualitativen Daten lassen bereits vermuten, dass das in einem fundamentalen Gegensatz zum Selbst- und Waldverständnis der meisten Waldbesucherinnen und Waldbesucher steht. Sie sehen sich als Gast im Wald, der dankbar und ohne große Forderungen auftreten sollte. Es ist bezeichnend, dass im obigen Beispiel sogar der Versuch, auf die Vielfalt der Bedeutungen von Wald hinzuweisen, sich nicht von einer ökonomischen Sprache befreien kann. Aus dem eigenen "Wahrnehmungssystem" herauszutreten, um zumindest kurzzeitig mit den Augen der Bevölkerung auf Waldthemen zu sehen, ist in der Tat ein anspruchsvoller Akt interkultureller Kommunikation.

Verständliche Fragen stellen

Auch forstwissenschaftliche Arbeiten könnten durch einen solchen Perspektivwechsel gewinnen. Hier gilt es, Fragen zu formulieren, die für die Befragten verständlich und relevant sind. Vor allem quantitative Befragungen laufen Gefahr, den Menschen Fragen zu stellen, zu denen sie kaum eine Meinung haben. Entsprechend fragwürdig ist dann die Aussagekraft der Antworten. Selbst in einem heiß diskutierten forstpolitischen Konflikt, wie dem kürzlich errichteten Nationalpark Schwarzwald, sind zwei Drittel der lokalen Bevölkerung "eher meinungslos" (Niemeyer-Lüllwitz 2015). In Umfragen handlungsrelevante Einstellungen herauszufinden, ist nur möglich, wenn man die Menschen in einer Sprache anspricht und bei Themen abholt, mit denen sie etwas anfangen können (Suda und Schaffner 2013). Häufig sind offene, qualitative Befragungs-Methoden der bessere Weg, um sicherzugehen, dass man die Wahrnehmungsschemata der Befragten wirklich berücksichtigt und ihnen nicht forstlich geprägte Kategorien aufzwingt.

Schlussfolgerungen

Auch wenn einzelne Medienkampagnen viel Aufsehen erregt haben, sind die Konflikte längst nicht so groß wie befürchtet. Die Forstwirtschaft genießt in Deutschland ein sehr gutes Image. Mit ihr werden Werte wie ökologische Verantwortlichkeit, Nachhaltigkeit und Professionalität assoziiert. Vielen Menschen ist Forstwirtschaft gleichgültig – und auch das zeugt von stillschweigender Akzeptanz: Wald wird in den meisten Fällen als überzeugende Kulisse für Naturerleben wahrgenommen. Man vertraut der Forstwirtschaft die Sorge um den Wald gerne an. In den Einzelfällen lokaler Konflikte behindern negative Stereotype auf beiden Seiten die Kommunikation. Die reflexhafte Abwertung von Kritik als naiv, sachlich falsch und emotional schafft keine guten Bedingungen für einen Dialog. Produktiver wäre es, die emotionale Beziehung zum Wald zu würdigen. Es wurde vielfach festgestellt: Die Deutschen lieben ihren Wald. Diese "geteilte Liebe" zum Wald kann Menschen motivieren, sich für forstliche Themen zu interessieren und in konkreten, lokalen Situationen ein starkes Fundament bilden für konstruktive und vertrauensvolle Kooperationen zwischen Forstverwaltung und Zivilgesellschaft.