Trockenheit und Baumsterben sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem zentralen Thema in der Waldforschung und speziell in der Klimafolgenforschung geworden, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Während zu Beginn mehrheitlich über Absterbephänomene aus Trockengebieten berichtet wurde, nahmen in den letzten Jahren die Meldungen aus Wäldern der gemässigten, borealen und sogar der tropischen Zonen zu.

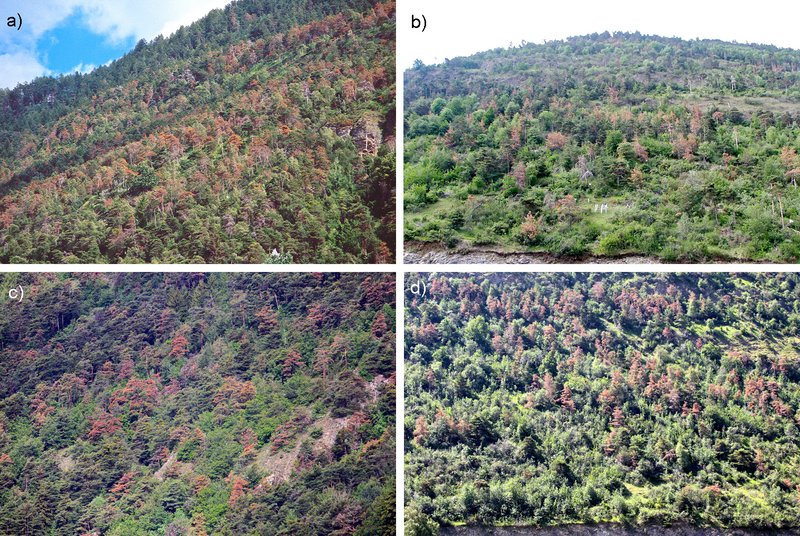

Die Waldföhrenwälder in den tieferen Lagen des Oberwallis waren in den vergangenen Jahren aufgrund von Absterbeprozessen wiederholt im Fokus des öffentlichen Interesses. Die Absterbewelle in den Waldföhrenwäldern der Region Brig-Visp 2016/2017 (Abb. 1d) ist Anlass, die Walddynamik der vergangenen 20 Jahre in dieser trockenen Region zu diskutieren.

Datengrundlagen

Die Daten für die Analysen stammen von verschiedenen langfristigen Monitoringprojekten, mittel- und kurzfristigen Feldexperimenten und aktuellen Erhebungen zum Waldzustand:

- Langfristige Waldökosystembeobachtung in Visp und Lens

Das Programm Langfristige Waldökosystemforschung untersucht den Zustand des Schweizer Waldes in einer sich verändernden Umwelt. Das Programm betreibt 19 Dauerbeobachtungsflächen, auf denen seit 1994 regelmässig Parameter zum Waldzustand und zum Waldwachstum erhoben werden.

- Aktuelle Erhebung der Absterbewelle 2016/2017 in Brig-Visp

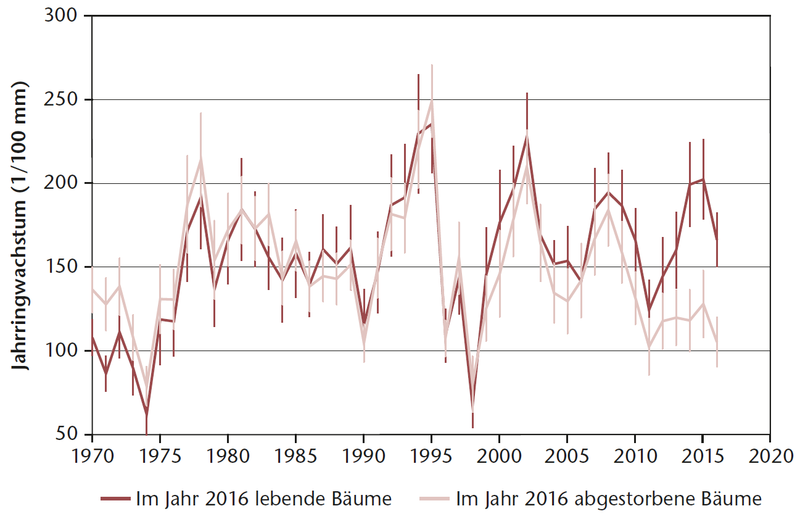

Für diese Studie wurden im Juni 2017 68 adulte Waldföhren gefällt, 38 abgestorbene sowie 30 lebende ohne Schadsymptome. Danach massen und verglichen die Wissenschaftler die Jahrringbreiten der abgestorbenen und der lebenden Föhren.

- Bewässerungsexperiment Pfynwald

Um die mittel- bis langfristigen Auswirkungen von Dürreperioden auf Wälder besser zu verstehen, bewässert eine Sprinkleranlage im grössten zusammenhängenden Föhrenwald der Schweiz zwischen April und Oktober vier von acht Untersuchungsflächen. Die künstlich beregneten Flächen erhalten jährlich zusätzlich 700 mm Niederschlag, was in etwa einer Verdoppelung der Jahresniederschläge entspricht. mehr dazu

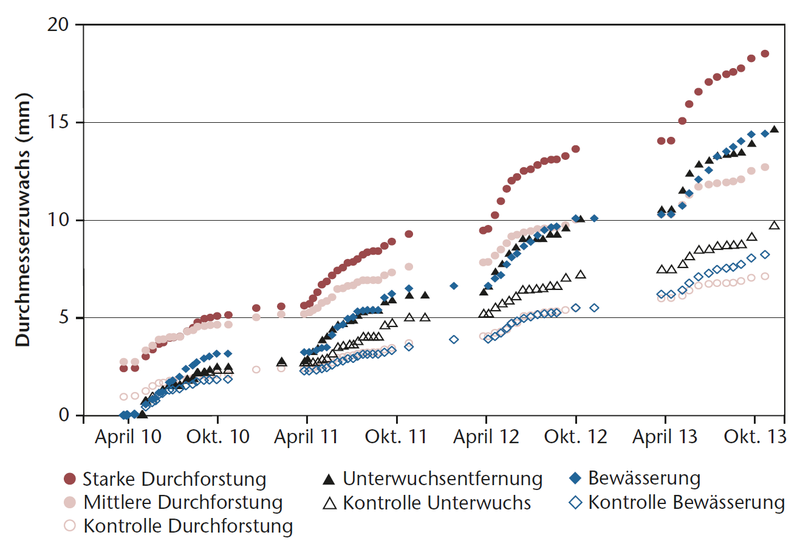

- Durchforstungsexperiment Pfynwald

Ein Waldföhrenbestand wurde 1965, 1971, 1978 und 2010 durchforstet, mit jeweils drei unterschiedlichen Eingriffsstärken (Reduktion der Grundfläche um 14%, 40% und 68%). Zusätzlich haben die Forschenden Kontrollflächen ohne Eingriffe angelegt. Den Effekt der Durchforstungen auf das jährliche Durchmesserwachstum der Bäume erhoben die Wissenschaftler mittels Dendrometerbändern während vier Jahren.

- Unterwuchsentfernungsexperiment Salgesch

Im Wallis wurden die Wälder vielerorts während Jahrhunderten hauptsächlich mit Ziegen und Schafen beweidet. Dies reduzierte die Kraut- und die Strauchschicht stark. Seit etwa den 1950er-Jahren ist Waldweide jedoch nicht mehr erlaubt. Um den Effekt des Unterwuchses auf den Wasserhaushalt und das Wachstum der Bäume der Oberschicht abzuschätzen, wurde in einem lockeren Föhrenbestand mit sehr dichtem Unterwuchs im Bereich von sechs geschwächten dominanten Waldföhren die gesamte Kraut- und Strauchschicht während vier Jahren wiederholt entfernt.

Monitoring von Nadelverlust und Mortalität

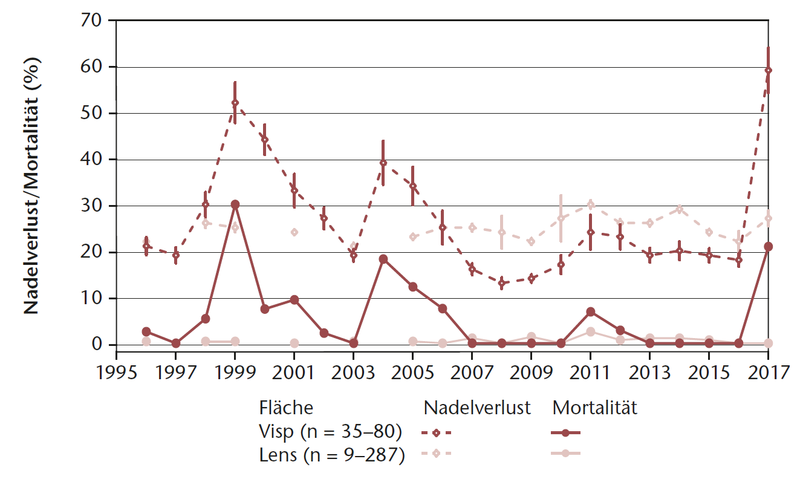

Nadelverluste (Abb. 2) sind eine integrale Grösse zur Messung der Vitalität von Bäumen. Neben dem Wachstum sind Mortalitätsraten gut geeignet, um den Erfolg von Bäumen in einer sich verändernden Umwelt abzuschätzen. Auf den beiden Monitoringflächen Visp und Lens verlaufen der Nadelverlust und die Mortalität der Waldföhren seit 1996 weitgehend parallel (Abb. 3). In Visp gab es vier klare Maxima von Nadelverlust in den Jahren 1999, 2004, 2011 und 2017, die alle auf ein oder mehrere Jahre mit deutlich negativer Wasserbilanz folgten. Abgesehen von diesen Höchstwerten in Visp lag der Nadelverlust in beiden Flächen bei 20 bis 30% und die Mortalität nahe null, sodass über die Jahre kein Trend erkennbar ist.

Abb. 2 - Die Vitalität eines Baumes äussert sich häufig in sichtbaren Nadelverlusten. Foto: Andreas Rigling (WSL)

Der enge Zusammenhang zwischen Nadelverlusten und Trockenheit offenbarte sich auch im Pfynwald, wo mit einsetzender Bewässerung die Nadelverluste deutlich abnahmen. Die gute Übereinstimmung zwischen Nadelverlust und Mortalität bedeutet, dass jeweils im Zuge von Trockenjahren die Nadelmasse reduziert wird und sich dadurch die Widerstandskraft der Bäume gegenüber weiteren abiotischen sowie biotischen Stressfaktoren verringert. Dies hat zur Folge, dass stark geschwächte Individuen absterben.

Immergrüne Nadelbäume benötigen mehrere Jahre, um die abgestossene Nadelmasse zu ersetzen und wieder die ursprüngliche Fotosyntheseleistung zu erbringen. Deshalb reduzieren aufeinanderfolgende Trockenjahre die Regenerationsfähigkeit der Waldföhre und erhöhen ihr Absterberisiko. Die ausserordentlich hohen Mortalitätsraten nach den Trockenjahren 1996, 1998 sowie 2003 bis 2005 in Visp (Abb. 3) bestätigen diese Aussage.

Rekonstruktion des Baumwachstums absterbender Waldföhren

Das Jahrringwachstum von Gehölzpflanzen wird durch sämtliche am Wuchsort wirkenden Umweltfaktoren beeinflusst. Einschränkende Faktoren wie Frost, Trockenheit, Schädlinge, Krankheiten und hohe Vegetationskonkurrenz bewirken die Bildung von schmalen Jahrringen, während günstige Umweltbedingungen das Wachstum stimulieren und zur Bildung von breiteren Jahrringen führen. Die Messung der Jahrringabfolgen im Holz ermöglicht somit die Rekonstruktion vergangener Umweltzustände.

Der Vergleich des Jahrringwachstums der noch lebenden mit den kürzlich abgestorbenen Waldföhren in der Region Brig-Visp zeigte während Jahrzehnten einen äusserst synchronen Verlauf (Abb. 4). Erst nach dem Trockenjahr 1998 reduzierte sich das Wachstum der später absterbenden Bäume im Vergleich zu den weiterlebenden. Die Schere öffnete sich dann weiter nach den Trockenjahren 2003 bis 2005 und der extremen Frühjahrstrockenheit 2011. Ab 2013 war das Wachstum der heute toten Bäume signifikant geringer als dasjenige der lebenden Bäume. Dieser schwächende, das Absterben einleitende Einfluss von Trockenjahren konnte auch für tote Waldföhren im Pfynwald und in Nordspanien sowie für die Nusskiefer (Pinus edulis) in New Mexico nachgewiesen werden.

Extreme und aufeinanderfolgende Trockenjahre zeigen sich in der aktuellen Absterbedynamik in den Walliser Waldföhrenwäldern als entscheidender, auslösender Faktor. Zum Absterben tragen dann aber oftmals noch andere Faktoren bei. Dazu gehören Schadinsekten, wobei deren Auftreten regional stark variiert, sowie die Föhrenmistel (Viscum album ssp. austriacum) und Pilzkrankheiten, die in früheren Untersuchungen als wichtige biotische Schwächefaktoren identifiziert wurden.

Experimente demonstrieren Möglichkeiten zur Reduktion von Trockenstress

In einem Bewässerungsexperiment im Pfynwald wird während 20 Jahren der Effekt von Trockenheit und verbesserter Wasserverfügbarkeit auf das Funktionieren eines ganzen Ökosystems untersucht. Die Wissenschaflter reduzierten den Trockenstress, indem sie einem Teil der Bäume mittels Bewässerung mehr Wasser zur Verfügung stellten. Über die Zeitdauer von 2003 bis 2017 betrug die kumulative Mortalität bei den unbewässerten, dem natürlichen Klima ausgesetzten Bäumen 22%, während bei den bewässerten Bäumen lediglich 9%, also weniger als die Hälfte, abstarben.

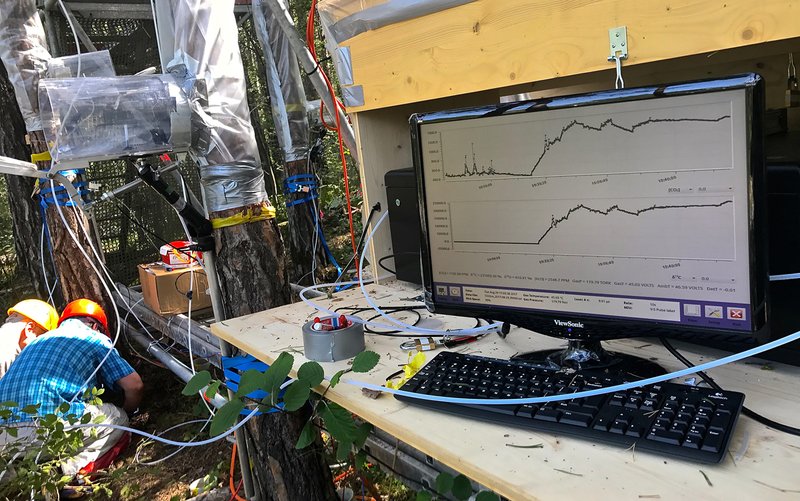

Abb. 5 - Experiment zur Untersuchung von Trockenstress bei Waldföhren im Pfynwald. Foto: Andreas Rigling (WSL)

In einem Durchforstungsexperiment im Pfynwald wurde je nach Eingriffsstärke nicht nur das Wachstum der verbleibenden Bäume gefördert, sondern es reduzierte sich gleichzeitig die Mortalität signifikant. Somit erhöhte sich die Widerstandskraft gegenüber der Trockenheit . Zum gleichen Resultat führten Durchforstungsexperimente auf trockenen Standorten in Deutschland mit Waldföhre und in den USA mit Gelbkiefer (Pinus ponderosa) und Rotkiefer(Pinus resinosa).

In der strahlungsintensiven Südlage von Salgesch führte die Entfernung des Unterwuchses dazu, dass sich der Boden bis in 60 cm Tiefe erwärmte. Gleichzeitig erhöhte sich aber auch der Bodenwassergehalt bis in die gleiche Tiefe. Auf diese Veränderungen im Hauptwurzelraum reagierten die untersuchten Waldföhren unmittelbar mit einer Reduktion des Baumwasserdefizits, einer Erhöhung des Saftflusses und mit einer bis zu 4.6-fachen Steigerung des Durchmesserwachstums.

Vergleicht man den Effekt dieser Experimente, zeigt sich, dass alle drei Behandlungsarten zu einer markanten Erhöhung des Durchmesserwachstums führten (Abb. 6).

Schlussfolgerungen aus 20 Jahren Forschung

Rigling & Cherubini beschrieben 1999 die Rolle der Trockenheit in der Absterbedynamik der Waldföhrenwälder folgendermassen: Trockenheit ist sicher als Stressfaktor zu betrachten; sie kann aber nur im Zusammenhang mit anderen prädisponierenden Stressfaktoren wie z.B. Bestandeskonkurrenz oder Insekten- und Pilzbefall zu einem Problem für die Waldföhre werden. Die Rolle von Trockenheit wurde also damals erkannt und andiskutiert, doch konnte die vollumfängliche Tragweite wegen der spärlichen Datenlage und des weitgehenden Fehlens von vergleichbaren Studien nur erahnt werden.

Heute können wir auf 20 Jahre Forschung zurückblicken und erkennen, dass insbesondere die aufeinanderfolgenden Trockenjahre in den Walliser Waldföhrenwäldern deutliche Spuren hinterlassen haben. Auch in der jüngsten Absterbewelle 2016/2017 spielten vorangehende Trockenjahre eine wichtige Rolle. Zusammen mit weiteren Faktoren führten sie zum Absterben der Bäume. Trockenheit wirkt aber nicht nur auf die adulten Bäume ein, sondern auch auf die Waldverjüngung (Abb. 7). Wie stark die Waldföhrenverjüngung durch trocken-heisse Bedingungen limitiert bzw. wie anpassungsfähig dieselbe ist, diskutieren Moser et al (2018).

Abb. 7 - Abgestorbene junge Waldföhren. Foto: Andreas Rigling (WSL)

Im Rahmen der fortschreitenden globalen Erwärmung sprechen Allen et al (2015) von zunehmend heisseren Trockenperioden (hotter droughts), die die Wirkung früherer Trockenheiten übertreffen dürften. Auch wenn in den vergangenen Jahrzehnten das Systemverständnis stark verbessert werden konnte und heute das Zusammenspiel der verschiedenen abiotischen und biotischen Einflussfaktoren grundsätzlich verstanden wird, so muss bei zunehmend heisseren Bedingungen davon ausgegangen werden, dass sich die Wirkungsweise der einzelnen Stressfaktoren und deren Wechselwirkungen verändern werden. Neue Wechselwirkungen sind auch aufgrund von (neu) eingeschleppten Organismen zu erwarten.

Die Resultate aus den Experimenten legen nahe, dass auf Trockenstandorten mit starken Durchforstungen, allenfalls auch mit kontrollierter Beweidung, der Wasserbedarf reduziert, die Wirkung von Trockenjahren abgeschwächt und die Widerstandskraft der Wälder erhöht werden kann. Die positive Wirkung von starken Durchforstungen auf die Widerstandskraft gegenüber Trockenheit wird auch durch weitere Studien bestätigt. Da Eingriffe, die die Bestandesdichte reduzieren, aber auch negative Folgen haben können, zum Beispiel in Bezug auf den Schutz vor Steinschlag, gilt es, die möglichen Massnahmen entsprechend der jeweilig geforderten Waldleistung zu treffen. Auch andere Wissenschaftler sehen Durchforstungen, neben der Anpassung der Baumartenzusammensetzung und der Verkürzung der Umtriebszeit, als Teil einer aktiveren Waldbewirtschaftung, die zumindest vorübergehend die Anpassungsfähigkeit der Wälder an sich ändernde Klimabedingungen erhöhen könnte.

(TR)