Les températures en hausse, les étés plus secs et les événements météorologiques extrêmes plus fréquents influencent les habitats des arbres. De nombreuses essences répandues aujourd’hui pourraient ne plus être adaptées à leur station à l’avenir. Des plantations expérimentales sont en cours afin d’identifier des essences d’avenir plus résistantes à l’évolution des conditions.

Les plantations jouent actuellement un rôle croissant dans les grandes zones perturbées, lorsqu'on ne peut espérer aucune régénération naturelle avec des essences adaptées. Le projet national Plantations expérimentales d’essences d’avenir (voir encadré) a pour objectif de tester la possibilité de planter dès aujourd’hui des essences aux endroits où le climat leur sera probablement favorable vers la fin du siècle. Le projet débute notamment par l’étude des facteurs qui influencent le succès de la croissance et la vitalité des petits arbres plantés hors de portée de la faune sauvage.

Projet de plantations expérimentales d’essences d’avenir

Le projet Plantations expérimentales d’essences d’avenir (2017 à 2038, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement OFEV) examine les facteurs environnementaux qui déterminent la survie, la vitalité et la croissance des essences et des provenances étudiées le long de grands gradients environnementaux. Ce projet fait suite au programme de recherche Forêts et changements climatiques, mené par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et le WSL de 2009 à 2018.

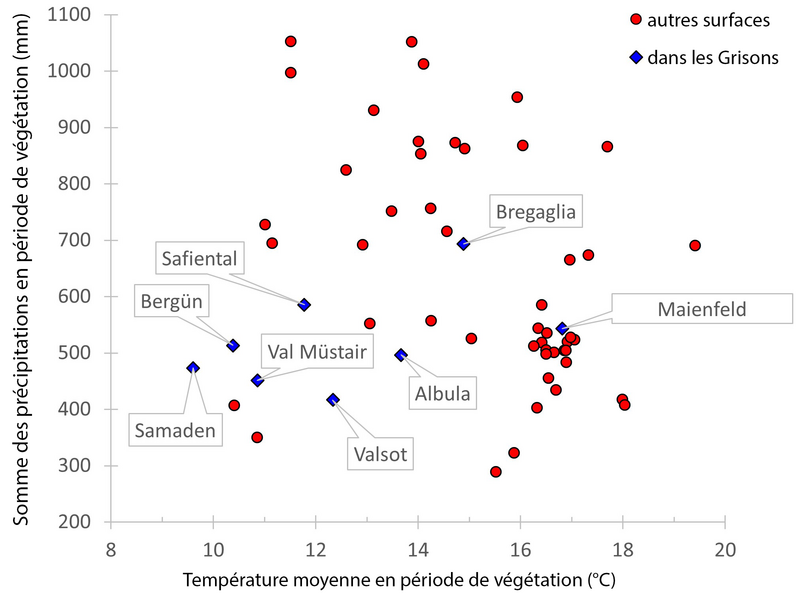

Les services forestiers cantonaux, les entreprises forestières, les pépinières et les chercheurs du WSL ont créé en Suisse, entre l’automne 2020 et le printemps 2023, un réseau de 57 placettes expérimentales d’essences d’avenir. Plus de 55 000 petits arbres (18 essences chacune de sept provenances différentes, réparties dans toutes les régions biogéographiques et à toutes les altitudes) seront observés pendant plusieurs décennies et fourniront des informations sur l’aptitude des essences à résister aux changements climatiques. Le réseau de plantations expérimentales – actuellement le plus vaste essai de plantation en Europe – est une infrastructure unique pour la recherche et la pratique, ouverte à d’autres idées et projets. Les placettes expérimentales couvrent ainsi un très grand gradient de conditions climatiques (chaud-sec, chaud-humide, froid-sec) et de propriétés du sol (Fig. 3, détails dans la publication originale en allemand).

Fig. 3: Température moyenne et somme des précipitations pendant la période de végétation (mai à septembre) de 2013 à 2022 pour les 57 placette de plantations expérimentales. Les données climatiques proviennent de Meteotest Suisse.

Régénération forestière sous le signe du changement climatique

Plus de 90% des forêts suisses se régénèrent naturellement. Ce pourcentage élevé pourrait diminuer à l’avenir, car les changements climatiques modifient plusieurs facteurs qui influencent les processus de régénération naturelle. Parallèlement, les aires de répartition de la plupart des essences se déplacent. Les plantations prendront ainsi encore plus d’importance dans les décennies à venir, notamment lorsque l’effet protecteur et les autres prestations de la forêt auront été fortement réduits à la suite de perturbations majeures, et que l’on ne pourra plus compter sur la présence d’essences appropriées dans le processus de régénération naturelle.

Une approche importante dans le projet de plantations expérimentales est la culture ciblée d’essences qui ne peuvent pas (encore) s’imposer aujourd’hui en raison du manque d’arbres semenciers ou d’une faible compétitivité, mais qui pourraient prospérer dans un climat plus chaud et plus sec. L’hypothèse de base est que de telles mesures permettront d’anticiper le déplacement prévisible des essences et des provenances, qui a déjà en partie commencé (migration assistée).

Ces essences d’avenir sont testées dans le cadre du projet à la fois dans leur aire de répartition actuelle et là où le climat pourrait les favoriser d’ici la fin du XXIe siècle (jusqu’à 800 m au-dessus de leur limite de répartition actuelle).

On s’attend à ce que les essences se déplacent en altitude dans le contexte du changement climatique, ouvrant ainsi de nouvelles aires de répartition. Nous pouvons citer l’exemple du chêne sessile, dont la répartition principale se situe actuellement aux étages collinéen et submontagnard, mais que l’on trouve dans les Alpes du Sud jusqu’à environ 1200 mètres. Des modèles prévoient qu’à l’avenir, cette essence trouvera probablement aussi de bonnes conditions de croissance dans les étages haut-montagnards ou même subalpins. C’est pourquoi des placettes expérimentales ont été installées jusqu’à 1800 m d’altitude dans les Grisons et en Valais . Les premiers résultats du projet de plantations expérimentales indiquent de bons taux de survie dans les surfaces les plus élevées, comme à Samedan (voir fig. 1). Il reste toutefois à voir comment la survie et la croissance se développeront dans les années à venir. Actuellement, il n’existe pas encore en Suisse de recommandations globales pour la culture d’essences d’avenir, qui pourraient compléter les recommandations ponctuelles de TreeApp.

À basse altitude, les essences principales telles que le sapin, l’épicéa et le hêtre ne trouveront peut-être plus de climat adapté à l’avenir, ou du moins pas un climat qu’elles connaissent déjà. De nouvelles essences, jusqu’ici rares, pourraient avoir une influence positive sur la capacité d’adaptation des forêts. Dans la mesure du possible, la priorité devrait être donnée aux essences et aux provenances indigènes. Cependant, en plaine, de nombreuses espèces atteignent leurs limites. C’est pourquoi les placettes expérimentales abritent d’une part des provenances d’essences indigènes des parties méridionales de leur aire de répartition et d’autre part des essences telles que le chêne ou le noisetier de Byzance, qui ne sont présentes jusqu’à présent que dans la partie la plus chaude de la Suisse ou dans le sud de l’Europe.

Obstacles aux arbres plantés artificiellement

Outre le changement des régimes de température et de précipitations, d’autres facteurs constituent une menace: les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent causer des dommages aux jeunes arbres forestiers, tandis que les maladies et les organismes nuisibles peuvent freiner leur croissance ou causer leur dépérissement. Étant donné que les facteurs abiotiques tels que la température et l’humidité ont un impact à la fois sur la sensibilité des plantes à certains agents pathogènes et organismes nuisibles et sur les plantes elles-mêmes, les changements climatiques causent une modification parfois très importante de l’impact des maladies et des organismes nuisibles.

Afin de vérifier l’influence de ces différents facteurs, le projet enregistre les taux de survie et les dommages sur tous les individus plantés.

Premiers enseignements tirés des plantations expérimentales

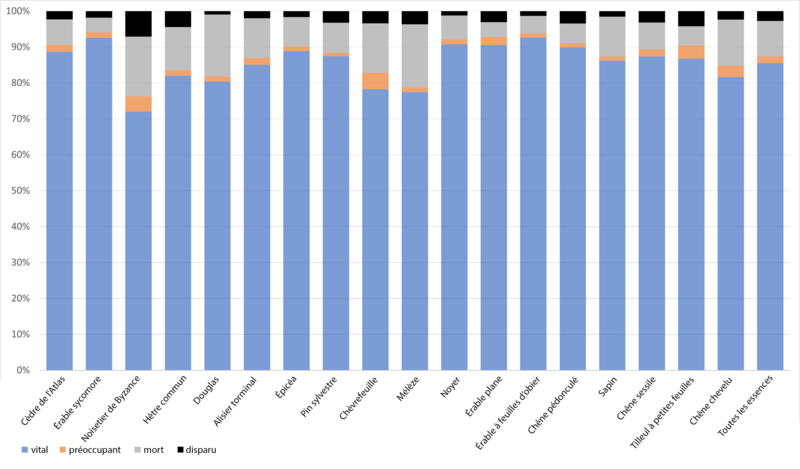

Les premiers résultats de 2023 indiquent une croissance globalement satisfaisante. Au total, 86% des plantes étaient vitales. Le taux de mortalité était de 12% (fig. 4). L’érable sycomore a affiché le taux de survie le plus élevé (95%), tandis que le noisetier de Byzance a enregistré le taux le plus faible (76%).

Comme toutes les placettes ne sont inspectées qu’une fois par an, il n’a pas été possible de surveiller le processus de dépérissement. Les scientifiques partent du principe que les pertes ou les dommages pourraient notamment être dus à des chocs de plantation. En outre, les assortiments semblent jouer un rôle important pour certaines essences. Chez les pins et les douglas, les pertes étaient nettement plus importantes chez les plants à racines nues que chez ceux en quickpots (plaques de culture). En outre, il a été constaté que la qualité des semences et des plants variait parfois considérablement d’une année à l’autre.

Par ailleurs, les travaux d’entretien des cultures effectués régulièrement et soigneusement pour dégager les jeunes arbres au bon moment, en évitant à tout prix de perdre ou d’endommager les plantes, ont été importants pour la survie des arbres plantés.

En 2023, les plantes survivantes (88% de tous les individus plantés) présentaient des dommages mineurs sur différentes parties de la plante.

- Dommages aux feuilles (jaunissement, points rouges, oïdium, traces de rongements, etc.; fig. 6) sur 10% des plantes

- Dommages à la cime (la plupart du temps de cause inconnue) chez 7% des plantes; cerisier et noisetier 16% chacun, pin 3%.

- Dommages à l’écorce, fissures dues au gel, dommages dus à la consommation pour 1% des plantes

Bien que l’année ait été chaude, les plantes survivantes n’ont pas subi de dommages massifs. Il est toutefois frappant de constater que certains dommages se sont concentrés sur des surfaces ou des essences particulières. Un épisode de forte grêle a par exemple provoqué d’importants dégâts sur des placettes au Tessin, tandis que d’autres surfaces ont été victimes de la consommation d’écorce par des charançons, entraînant le dépérissement des arbres. L’influence des différents facteurs de perturbation pourra être mieux illustrée dans le cadre des relevés effectués au cours des prochaines années. Des analyses approfondies des dommages biotiques sont par ailleurs prévues par des experts et expertes du WSL.

Autres projets de plantations expérimentales

Sur trois placettes de plantations expérimentales, six essences sont soumises à un traitement thermique, ainsi qu’à un traitement thermique et sec, au moyen de tunnels en plastique. Le tunnel en plastique élargit artificiellement le gradient climatique sur lequel les essences sont testées (Barbara Moser, WSL) pour y inclure la zone chaude et sèche. Par ailleurs, l’abattage du vieux peuplement sur six placettes expérimentales a servi au projet Swiss Biomass (Esther Thürig, WSL) et au calcul de la biomasse et de la part de carbone dans la forêt suisse. En 2024, le projet Root Traits Strategies (G. Rutten, Université de Berne) a consisté à suivre sur six placettes l’interaction entre les caractéristiques du sol et six des essences plantées.

Perspectives

Les résultats du projet de plantations expérimentales contribueront à affiner les recommandations en cours d’élaboration spécifiques aux différents sites en matière d’essences, car ces dernières sont systématiquement testées dans un climat changeant, même au-delà de leurs aires de répartition habituelles. Établies hors couvert, elles permettent de tirer des conclusions pour les plantations après une perturbation à grande échelle. Compte tenu des changements climatiques et du nombre croissant de zones perturbées, ceci est d’une importance capitale.

Ce qui fait toutefois encore défaut, ce sont des essais systématiques visant à introduire des essences d’avenir dans des peuplements existants. Cela concerne en premier lieu les peuplements purs instables qui doivent être transformés en peuplements mixtes plus stables et pour lesquels une pénurie d’essences mixtes est à prévoir. Il est urgent d’étudier quels sont les systèmes sylvicoles les plus appropriés pour introduire des essences mixtes d’avenir et comment adapter les soins aux jeunes forêts pour ces peuplements.

Traduction: zieltext.ch