Waldbau soll die Waldentwicklung so lenken, dass der Wald die von ihm geforderten Leistungen optimal erfüllt (Abb. 1). Dabei sind die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen immer mit erheblichen Unsicherheiten konfrontiert: Die in Zukunft gefragten Leistungen sind nicht genau bekannt, und die Natur lässt sich nur bedingt steuern. Wir wissen heute nicht, wie sich die Treibhausgasemissionen langfristig entwickeln und wie stark sich entsprechend das Klima und damit die Waldstandorte verändern werden.

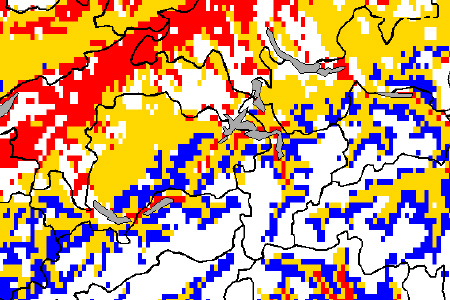

Klar ist aber die Richtung der Klimaänderung. Sommerliche Hitze- und Trockenperioden werden immer öfter auftreten und zunehmend intensiver ausfallen. Ab Mitte des 21. Jahrhunderts dürften diese Extremereignisse zusammen mit klimatisch begünstigten Schädlingen deutliche Spuren im Wald hinterlassen. Bis Ende des Jahrhunderts werden sich auch die Mittelwerte von Temperatur und Sommerniederschlägen so stark verändert haben, dass sie dem Wald unmittelbar zusetzen (mehr dazu).

Auch wenn diese Veränderungen nur in der Richtung, nicht aber im Detail bekannt sind, muss man ihnen im Waldbau Rechnung tragen. Gefragt sind Strategien, die die Anpassung des Waldes unterstützen und Einbussen bei den Waldleistungen gering halten. Besonders wichtig ist das dort, wo der Wald ortsgebunden wichtige Leistungen erbringt – zum Beispiel als Schutz vor Naturgefahren.

Waldbauliche Handlungsprinzipien

Bereits heute lassen sich die Bewirtschafter im naturnahen Waldbau von gewissen Handlungsprinzipien leiten, um Risiken zu reduzieren. So setzen sie beispielsweise auf eine standortgerechte Baumartenzusammensetzung, auf Naturverjüngung und auf vielfältige Waldstrukturen. Unabhängig von der Betriebsform zielten diese Handlungsprinzipien bislang darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der Wälder gegenüber Störungen (Resistenz) zu erhöhen, wie auch ihre Fähigkeit, nach Störungen rasch wieder zum erwünschten Zustand zurückzukehren (Resilienz). Angesichts des Klimawandels kommt zu diesen beiden Stossrichtungen eine dritte hinzu: die Förderung der Anpassungsfähigkeit an das sich ändernde Klima. Insgesamt erkennen wir fünf Handlungsprinzipien, deren situative Anwendung die drei genannten Stossrichtungen unterstützt:

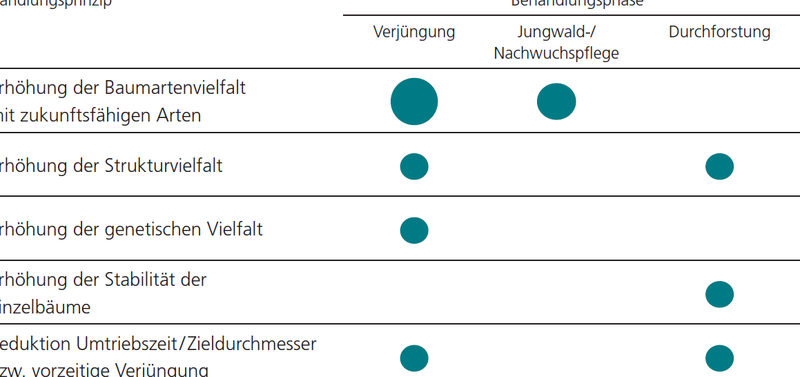

- Erhöhung der Baumartenvielfalt mit zukunftsfähigen Arten, weil Mischbestände störungs- und stressresistenter sind, sich nach Störungen rascher erholen und gegen ungewisse zukünftige Bedingungen besser abgesichert sind als Reinbestände;

- Erhöhung der Strukturvielfalt, weil reich strukturierte Wälder, seien sie im Femelschlag- oder im Dauerwaldbetrieb bewirtschaftet, weniger störungsanfällig sind und sich dank vorhandener Vorverjüngung rascher von Störungen erholen;

- Erhöhung der genetischen Vielfalt, weil sie die Anpassungsfähigkeit der jeweiligen Baumart an das sich verändernde Klima fördert;

- Erhöhung der Stabilität der Einzelbäume, weil stabile Bäume weniger anfällig auf Stürme und Schneelast sind;

- Reduktion der Umtriebszeit beziehungsweise des Zieldurchmessers oder die vorzeitige Verjüngung, weil dies den Anteil besonders störungsgefährdeter älterer Bäume und Bestände vermindert und einen rascheren Baumartenwechsel ermöglicht.

Diese fünf Handlungsprinzipien sind keine Patentrezepte, die sich schematisch anwenden lassen. Man muss sie vielmehr bei waldbaulichen Entscheiden präsent haben und sich ihrer situationsbezogen bedienen. Um die Besonderheiten des jeweiligen Waldstandortes und Waldbestandes zu berücksichtigen, muss man die Ausgangslage sorgfältig beurteilen, sich die möglichen Wege in die Zukunft vorstellen und dann eine optimale Lösung wählen. Es gibt dabei Schlüsselsituationen, in denen man viel bewirken kann (Tab. 1).

Tab. 1 – Schlüsselsituationen für die Anwendung der fünf waldbaulichen Handlungsprinzipien in verschiedenen Behandlungsphasen. Je grösser der Kreis, desto mehr bewirken gezielte Eingriffe. Die Handlungsprinzipien gelten unabhängig von der Betriebsform, auch wenn es im Dauerwald keine klar abgrenzbaren Behandlungsphasen gibt.

Schlüsselsituationen im Femelschlagbetrieb

Im Femelschlagbetrieb ist die Schlüsselsituation mit der grössten Hebelwirkung die Phase der Bestandesverjüngung, denn hier werden die Weichen für die Baumartenzusammensetzung des Folgebestands gestellt. Angesichts der Unsicherheit über das genaue Ausmass der Klimaveränderung ist es sinnvoll, in der Verjüngungsphase eine vielfältige Mischung anzustreben. Besonders gefördert werden sollten dabei Arten, die mit dem sich verändernden Klima bis zur Hiebsreife zurechtkommen (Abb. 2).

Auch angesichts des Klimawandels sollen die Wälder möglichst natürlich verjüngt werden: Naturverjüngung ist nicht nur kostengünstig, sondern sorgt auch für genetische Vielfalt. Ist die genetische Vielfalt hoch, finden sich eher Individuen, die mit dem sich verändernden Klima zurechtkommen.

Pflanzungen zur Erhöhung der Baumartenvielfalt sind dann sinnvoll, wenn Zukunftsbaumarten fehlen oder wenn die Krautvegetation die Naturverjüngung behindert. Da Pflanzungen eine relativ grosse Investition zu Beginn der Bestandesentwicklung darstellen, müssen sie gut begründet sein. Gepflanzt werden sollte in erster Linie als Ergänzung zur vorhandenen oder erwarteten Naturverjüngung.

Ab dem Stangenholz tritt ein anderes Handlungsprinzip in den Vordergrund: die Erhöhung der Stabilität der Einzelbäume. Durchforstungen sind hierzu das bewährte Mittel. Durchforstungen sind vor allem in jüngeren Beständen wirksam, bei Laubbäumen wie der Buche aber auch noch bis ins Baumholz. Anstelle flächiger Durchforstungen, die sich diffus auf alle Bäume auswirken, sollte die Z-Baum-Durchforstung angewendet werden (Abb. 3). Diese fördert gezielt den Zuwachs, die Kronenausformung und die Stabilität der Zukunftsbäume im Endabstand (Z-Bäume).

Schlüsselsituationen im Dauer- oder Plenterwald

Im Dauerwaldbetrieb (mit den Unterformen Plenterwald, Gruppenplenter- und Gebirgsplenterwald) werden die hiebsreifen Bäume einzeln oder in kleinen Gruppen geerntet, was zu einer ungleichförmigen Waldstruktur und zur steten Walderneuerung auf kleiner Fläche führt (Abb. 4). Ruft man sich die eingangs skizzierten Handlungsprinzipien (Tab. 1) in Erinnerung, ist dies in verschiedener Hinsicht günstig.

Anders als im Femelschlagbetrieb lassen sich die Handlungsprinzipien bei jedem Eingriff anwenden – auch das erste, die Erhöhung der Baumartenvielfalt mit zukunftsfähigen Arten. Dieses Prinzip muss im Dauerwald besonders beachtet werden, da diese Betriebsform die Schatten- und Halbschattenbaumarten Buche und Fichte fördert, für die das Klima in ihrem heutigen Verbreitungsgebiet ungünstiger wird. Die Baumartenvielfalt lässt sich im Dauerwald erhöhen, wenn sich dichte, dunkle Partien mit Lücken abwechseln. Dies kann mit einer räumlichen Variation der Eingriffe erreicht werden.

Besondere Herausforderungen

- Grossflächige Fichtenreinbestände

Grosse Reinbestände bergen ein Klumpenrisiko, vor allem wenn sie aus Baumarten bestehen, die nicht gut an den Standort angepasst sind. Dazu zählen insbesondere ausgedehnte Fichtenreinbestände in Tieflagen. In ihnen sind Mischbaumarten zu fördern, oder sie sind vorzeitig zu verjüngen. - Dominanz der Buche

Auf vielen Standorten in der unteren montanen Stufe ist die Buche derzeit noch sehr konkurrenzkräftig. Andere Baumarten aufzubringen, zum Beispiel die trockenheitstolerantere, aber noch konkurrenzschwache Traubeneiche, ist daher vorderhand aufwendig. Es gilt abzuwägen, wo sich Eingriffe zugunsten der Baumartenvielfalt lohnen und wo nicht. Auf jeden Fall sollte Samenbäume zukunftsfähiger Arten gefördert werden, denn sie erleichtern die Anpassung der Baumartenzusammensetzung in ein paar Jahrzehnten, wenn die Konkurrenzkraft der Buche nachgelassen hat. - Störungen und Wildhuftiere

Wegen des Klimawandels ist mit vermehrten Störungen zu rechnen. Vorausschauend ist zu überlegen, wie man mit durch Waldbrand oder Schädlingsbefall entstehenden Lücken oder gar grossen Kahlflächen umgehen würde. Auch solche Störungen schaffen Schlüsselsituationen, die einen Baumartenwechsel ermöglichen.

An vielen Orten behindern oder verhindern heute Wildhuftiere die Verjüngung verbissempfindlicher Baumarten. Diese Problematik verschärft sich mit dem Klimawandel, weil viele zukunftsfähige, aber noch selten vorkommende Baumarten wie Traubeneiche, Waldföhre, Elsbeere, Weisstanne, Eibe und in höheren Lagen Bergahorn und Vogelbeere besonders stark verbissen oder gefegt werden. - Standorte, für die Referenzwälder fehlen

Für Standorte der kollinen Stufe, aber auch für viele der submontanen und hochmontanen Stufe fehlen bei uns die Anschauungsobjekte, anhand derer wir sehen könnten, wohin sich unsere Wälder unter den prognostizierten klimatischen Veränderungen entwickeln. Daher wird derzeit nach Referenzen in Südeuropa gesucht, das heisst nach Wäldern, die bereits heute in einem Klima wachsen, mit dem in Zukunft in der Schweiz zu rechnen ist (Abb. 5).

Abb. 5 - Flaumeichenmischwald in der Nähe von Avignon (Südfrankreich). Das dortige Klima könnte Ende des 21. Jahrhunderts in Genf und Basel anzutreffen sein. Entsprechend wird sich auch das Waldbild verändern. Foto: Barbara Allgaier Leuch (WSL)

Fazit

Die Anpassung des Waldes an den Klimawandel ist ein lang andauernder, kontinuierlicher Prozess. Dabei bleibt im waldbaulichen Handwerk vieles gleich: Ausgangspunkt ist nach wie vor der naturnahe Waldbau mit standortgerechten Baumarten, vertikal und horizontal strukturierten Mischbeständen und einem hohen Naturverjüngungsanteil. In vielen Beständen muss die bisherige Bewirtschaftung vorderhand denn auch nur geringfügig angepasst werden.

Die Handlungsprinzipien zur Anpassung des Waldes an den Klimawandel dürfen nicht schematisch angewendet werden. Die Vielfalt der Ausgangssituationen – Standorte, Baumarten, Bestandesstruktur, erwartete Waldleistung usw. – erfordert massgeschneiderte Anpassungsmassnahmen für jeden einzelnen Bestand. So bestehen trotz aller Unsicherheit gute Aussichten, die sich aus dem Klimawandel ergebenden Risiken für die Waldleistungen zu verteilen und zu mindern oder gar sich bietende Chancen zu nutzen.

Literatur

Literaturverweise finden sich im Originalartikel (PDF).

Sie können das gedruckte Merkblatt Naturnaher Waldbau im Klimawandel kostenlos bei der WSL bestellen:

WSL e-shop

Zürcherstrasse 111

CH-8903 Birmensdorf

e-shop@wsl.ch

Buchempfehlung

Pluess, A.R.; Augustin, S.; Brang, P. (eds), 2016: Wald im Klimawandel. Grundlagen für Adaptationsstrategien. Bern; Stuttgart, Bundesamt für Umwelt BAFU; Eidg. Forschungsanstalt WSL; Haupt. 447 p.

(TR)