Die Walnuss ist seit langer Zeit hauptsächlich als Fruchtbaum kultiviert. Erfahrungen zur Walnuss im Wald gibt es nur wenig. Forstliche Versuchsanbauten in der Schweiz und Baden-Württemberg mit einheimischen Walnuss-Herkünften aus Feldflur und Obstbau lieferten bestenfalls befriedigende Ergebnisse. Ursache ist u. a., dass der Walnussbaum eine konkurrenzschwache frostempfindliche Lichtbaumart ist und auf Waldboden stark durch den Hallimaschpilz gefährdet wird.

Abb. 1: Walnussfrüchte auf Walnussholz.

(Foto: G. Voigt)

Anbauversuch mit Walnuss-Herkünftenaus dem Himalaya-Gebiet

25-jähriger Walnussbestand auf einer Versuchsfläche der ETH Zürich

Arbeitshypothese

Die Walnuss kommt in ihrem Ursprungsgebiet noch als Waldbaum vor. Sie weist entsprechend günstigere Eigenschaften für die Produktion von Wertholz auf als unsere Kulturformen (Prof. Schütz, ETH Zürich).

Bei Obfelden im Kanton Zürich wurde 1984 ein Anbauversuch mit verschiedenen autochthonen (gebietseigenen) Walnuss-Provenienzen (Herkünften) aus dem Himalayagebiet (Indien, Pakistan) angelegt. Die Ergebnisse könnten eine neue Bewertung der Walnuss als Waldbaum zulassen.

Versuchsanlage und -bedingungen

- Die verwendeten Herkünfte, Pflanztermine und Pflanzenzahlen sind hier zusammengefasst (Tab. 1).

| Niederschlag: | 1125 mm |

| Temperatur: | 8.6 °C, April bis Oktober 13.4 °C |

| Untergrund: | Moräne aus der Würmeiszeit |

| Höhenlage: | 450 m |

| Pflanzengesellschaft: | Waldmeister Buchenwald mit Lungenkraut |

Die Standorte sind für den Nussanbau geeignet. Aufgrund der Wasser- und Nährstoffversorgung sind keine Spitzenleistungen zu erwarten. Es gibt erhebliche Standortsunterschiede zwischen den einzelnen Versuchsfeldern (Ebene, Oberhang, Unterhang).

Bedingungen und Pflege

- begrenzte Anbauflächen: Nussbäume im engen Verband 2 x 1,5 m gepflanzt (= 3.333 Pflanzen pro Hektar)

- teilweise starke Bodenverdichtung

- jährliche Kulturpflege

- Spätfrost 1986, 1991, 1994 und 1995

- Sommer 2003 zahlreiche Neuaustriebe von Hagelschlag geschädigt oder zerstört

- Ersteingriff: im Alter von 9 Jahren (6 bis 8 m Oberhöhe), dann alle 3 Jahre

- bis 25 Jahre (15 bis 19 m Oberhöhen) sechs Eingriffe zugunsten der Auslesebäume, auf durchschnittlich 7 m Höhe geästet

Ergebnisse

Die letzte Versuchsflächenaufnahme erfolgte im Januar und Februar 2020, als die ältesten Provenienzen 37 Jahre alt waren. Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf diese Herkünfte.

Wuchsleistung

Die Ergebnisse können mit einer Walnussversuchsfläche der FVA auf mäßig frischem Lößhang (östlicher Kaiserstuhl), entstanden durch „Vogelsaat“ (Nusseintrag aus der Feldflur), in Mischung mit Bergahorn und sonstigen Laubbäumen aus Naturverjüngung verglichen werden. Ab 10 m Oberhöhe wurden die Walnussbäume regelmäßig stark freigestellt.

- Die Standortsverhältnisse der FVA-Versuchsflächen eignen sich für den Walnussanbau besser als die in Obfelden.

- Höhen und Brusthöhendurchmesser der jeweils 100 stärksten Walnussbäume pro Hektar streuen in der Versuchsanlage Obfelden stark.

- Brusthöhendurchmesser sind bei 3 von 8 Versuchsfeldern in Obfelden größer.

- Jeweilige Mittelwerte sind trotz der geringeren Standortgüte weitgehend vergleichbar mit den Bestandesdaten der FVA-Versuchsfläche.

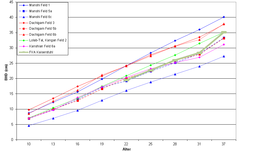

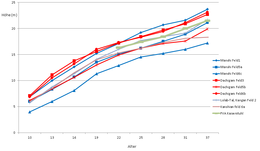

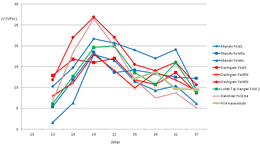

- Abb. 4 zeigt die Entwicklung der mittleren Brusthöhendurchmesser und der Höhe von 100 geästeten Auslesebäumen pro Hektar, so wie dem jährlichen Volumenzuwachs pro ha.

- Im Beobachtungszeitraum von 27 Jahren (10 bis 37 Jahre) sind die mittleren Brusthöhendurchmesser der Auslesebäume etwa 1 cm pro Jahr in allen Feldern gewachsen. Im Alter von 37 Jahren liegen die mittleren Brusthöhendurchmesser zwischen 27 und 40, im Mittel bei 35 cm.

- Jährliche mittlere Volumenzuwächse pro Hektar liegen bei 9 Vorratsfestmetern pro Jahr.

| Walnuss-Herkunft | N/ha | G [m³] | d100 [cm] | h100 [m] | Vorrat VFmD m.R. | Jährl. Volumenzuwachs VFmD m.R. |

| Manshi, Pakistan 3 Felder | 266 | 17 | 33,9 | 20,3 | 173 | 9 |

| Dachigam, Indien 3 Felder | 234

| 18 | 36,2 | 21,9 | 188 | 10 |

| Lolab-Tal und Kangan, Indien | 203 | 16 | 35,1 | 21,7 | 179 | 9 |

| Kanshian, Pakistan | 219 | 13 | 31,1 | 18,4 | 124 | 5 |

| Kaiserstuhl (FVA) | 94 | 9 | 35,0 | 21,5 | 102 | 7 |

Qualität

Die beeindruckende Stammqualität der Walnussbäume zeigt Abb. 5.

- Durchführung der ersten Qualitätsansprache 1992: Oberhöhen von 6 bis 8 m, vor der ersten Baumzahlreduzierung (Baumzahlen ca. 3000 pro ha).

Der Anteil der Walnussbäume mit hervorragender Stammqualitäten lag bei 19 % (Manshi) und 20,1 % (Dachigam). - Weitere Qualitätsansprache erfolgte 2003: Oberhöhen von 14 bis 16 m, vier Pfegeeingriffe und 650 bis 800 Walnussbäume pro ha.

Der Anteil hervorragender Stammqualitäten lag bei 38,2 % (Manshi) und 41,1 % (Dachigam).

Risiken

Spätfrost

Walnussbäume werden häufig durch Fröste geschädigt.

In der Versuchsanlage traten 1986, 1991, 1994 und 1995 Spätfröste auf. Nach dem Spätfrost 1986 wurden bei der Herkunft Manshi 20 % und bei der Herkunft Dachigam 15,7 % der Walnussbäume mit Spätfrostschäden ermittelt. Es erfolgten keine Zwiesel- oder Korrekturschnitte! Die Kontrolle nach 6 Jahren ergab, dass bei Manshi 90 % und bei Dachigam 82 % der geschädigten Bäume immer noch als Auslesebäume brauchbar waren.

Krankheiten und Schädlinge

Auf der gesamten Versuchsanlage mussten 15 Walnussbäume wegen Befall mit schwarzem Nutzholzborkenkäfer und ungleichem Holzbohrer entnommen werden. Hallimasch ist an insgesamt 6 Walnussbäumen, vermutlich nach Stammverletzungen mit dem Freischneider in der Jungbestandspflege, aufgetreten.

Wertung

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen eindrücklich die aufgestellte Arbeitshypothese.

- Die untersuchten autochthonen Herkünfte haben hervorragende Stammqualitäten und Wuchsleistungen – durchaus mit Edellaubholzbeständen vergleichbar.

- Durch ausgeprägte Wipfelschäftigkeit (Stamm durchlaufend) bei relativ schmalen Kronen unterscheiden sich die autochthonen Herkünfte von den heimischen Kulturformen im Waldbestand. Vergleiche mit heimischen Walnuss-Herkünften im Waldbestand sind angesichts nur sehr weniger intakter Versuchsflächen nur bedingt möglich.

Die Wachstumsparameter ließen sich mit einem Walnussbestand auf der besser für Walnussanbau geeigneten FVA-Versuchsfläche vergleichen.

Abb. 4 a-c: Entwicklung der mittleren Brusthöhendurchmesser und Höhe von 100 geästeten Auslesebäumen pro Hektar, so wie dem jährlichen Volumenzuwachs pro ha (zum Vergrößern anklicken).

- Die autochthonen Walnussherkünfte zeigen eine vergleichbare Höhenwuchsleistung und bei 3 von 8 Versuchsfeldern ein besseres Dickenwachstum.

- Die Durchmesserentwicklung von je 100 Auslesebäumen pro Hektar zeigt, dass während der Altersperiode 10 bis 37 die jährlichen mittleren Durchmesserzuwächse etwa 1 cm betrugen.

- Im Alter von 60 bis 80 Jahren können Brusthöhendurchmesser von 50 bis 70 cm bei den auf durchschnittlich 7 m geästeten Auslesebäumen erwartet werden. Ob dies mit 100 Auslesbäumen pro Hektar möglich ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beantworteten.

- Von den jährlichen Volumenzuwächsen pro Hektar wachsen aktuell ungefähr die Hälfte, dies entspricht 4,5 Vorratsfestmetern an die geästeten Auslesebäume. Davon wachsen ungefähr 3 Vorratsfestmeter pro Jahr und Hektar an den geästeten Stämmen als astfreies Wertholz zu. Dieser Wert wird weiterhin zunehmen, da die Auslesebäume dicker werden und der Anteil der Füllbestandsbäume – infolge weiterer Durchforstungseingriffe – abnehmen wird.

Regeneration nach Spätfrostschäden und Schädlingsbefall

- Die Spätfrostschäden sind sehr gut „verwachsen“ und haben keine qualitative Abwertung der Bestände bewirkt.

- Der Befall durch den schwarzen Nutzholzborkenkäfer und ungleichen Holzbohrer muss weiter kontrolliert werden.

Die Beobachtungen auf der Versuchsfläche ermutigen zum Anbau autochthoner Walnussherkünfte auf landwirtschaftlichen Flächen, der Feldflur und sogar im Wald.

- Weitere Beobachtungen werden die Gefährdung durch Hallimasch zeigen, die in Frankreich als Ausschlussgrund für den Walnussanbau im Wald eingestuft wird.

- Die weitere Höhenentwicklung und damit die Konkurrenzkraft zu anderen Laubbäumen wird ergeben, ob die autochthonen Walnussherkünfte auch in Mischbestände integriert werden können oder, wie in Baden-Württemberg empfohlen, allenfalls in Reinbeständen anzubauen sind.

Abb. 5: 20-jährige Walnuss, Herkunft Dachigam, Versuchsfläche der FVA Freiburg.

(Foto: A. Ehring).

Ausblick

- Das Interesse an Saatgut und Pflanzen dieser autochthonen Walnussherkünfte ist groß.

- Nach kleineren Sprengmasten (nur einzelne Bäume fruchteten) ließ die Fruchtbildung 1997 eine erste Ernte zu. Das Einsammeln der Nüsse ist auf dem stark mit Brombeeren überwachsenen Boden sehr aufwändig. Die Früchte sind mit 35 bis 44 mm relativ gross und ausserordentlich hartschalig. Davon zeugen z. B. erboste Anrufe von Sammlern, die die Nüsse nicht knacken konnten oder das Jammern eines älteren Mannes, der beim Nussknackversuch, sowohl den Nussknacker als auch seine Schraubstockspindel zerstörte.

- Somit dürften die Nüsse ausschließlich der Pflanzenproduktion zur Verfügung stehen.

- Insgesamt sammelte das Ehepaar Lüthy 3.763 kg Walnüsse aus dem Bestand bei Obfelden. Hinzu kommen 850 kg aus einer Samenplantage dieser Himalaya-Herkünfte in Chavornay (CH). Bei 65 Nüssen pro kg und einer Ausbeute von 70% ergibt dies etwa 210.000 Walnusspflanzen aus dem Himalayagebiet, die in der Schweiz, Deutschland und Österreich gepflanzt wurden.

- Die ersten Versuchsanbauten mit Absaaten der autochthonen Herkünfte zeigen das gleiche positive Bild wie die Flächen in Obfelden. Die FVA betreut eine Versuchsfläche mit den ersten Absaaten der Herkunft Dachigam in Müllheim (Markgräflerland). Beeindruckend ist auch hier die ausgeprägte Wipfelschäftigkeit und Vitalität der Walnussbäume (Abb. 5).

- Um die Herkünfte zu prüfen und die Versorgung mit geprüftem Saatgut zu sichern, legte auch die FVA, Arbeitsbereich Forstpflanzenzüchtung, eine Samenplantage mit Reisern von Plusbäumen aus der Versuchsfläche in Obfelden an. Samenplantagen gibt es in der Schweiz, in Baden-Württemberg und in Österreich. Aktuell wird eine weitere Samenplantage in Bayern aufgebaut.

- Die Versorgung mit hochwertigem Saatgut ist gesichert. Walnusspflanzen können in verschiedenen Baumschulen in Deutschland, der Schweiz und Österreich erworben werden.

- Von den jüngeren Versuchsanbauten scheint die 1988 gepflanzte indischen Herkunft Chika vielversprechend. Von den im Jahr 2000 gepflanzten Herkünften aus Kyrgistan sind zwei ausgesprochen wipfelschäftig und vital.

- Die Betreuung der Flächen hat der Forstdienst des Kantons Zürich übernommen.

Abb. 6: Virtueller Rundgang auf einem kleinen Teil der Versuchsfläche bei Obfelden.

(Dr. Jürg Altwegg, Kreisforstmeister im Kanton Zürich)

Abb. 7: Marguerite Lüthy bei der Nussernte.

(Foto: J. Altwegg)

Abb. 8: Walnüsse, die zur Holzproduktion verwendet werden.

(Foto: J. Altwegg)

Literatur

Autoren

A. Ehring ist seit 1989 Mitarbeiter an der Abteilung Waldwachstum der FVA Freiburg.

Literaturangaben

- Becquey, J. (1991): Aktivitäten zur Förderung des Walnussanbaus als Holzproduzent in Frankreich. AFZ 12, S. 614-616.

- Burger, H. (1944): Der Nussbaum als Waldbaum. Schweiz. Zeitschrift für Obst und Weinbau.

- Ehring, A.; Keller, O. (2006): Wertholzproduktion mit Nussbäumen. AFZ/Der Wald 19, S. 1034 – 1037.

- Fischer, F. (1953): Die Nachzucht des Nußbaumes als Waldbaum. Mitteilungen der EAFV, S. 267 – 291.

- Lüthy, H. (2005): Nachzucht und Anbau des Nussbaums als Waldbaum. Wald und Holz 6, S. 49

- Mettendorf, B.; Franke, A.; Widmaier, T. (1996): Der Anbau der Walnuß zur Holzproduktion. FVA-Merkblatt Nr. 47, 16 S.

- Rotach, P. (1994): Walnuss-Provenienzversuch der Professur für Waldbau der ETH Zürich. Unveröffentlichter Exkursionsführer zur Jahrestagung der IGNuss vom 12. – 15. Mai 1994.