Il deperimento del frassino è causato da Hymenoscyphus fraxineus, un fungo nativo dell’Asia orientale. Nella zona d’origine, H. fraxineus colonizza le foglie di specie autoctone di frassino pur rimanendo inoffensivo. Probabilmente questo parassita è stato introdotto in Europa accidentalmente assieme a piante di frassino.

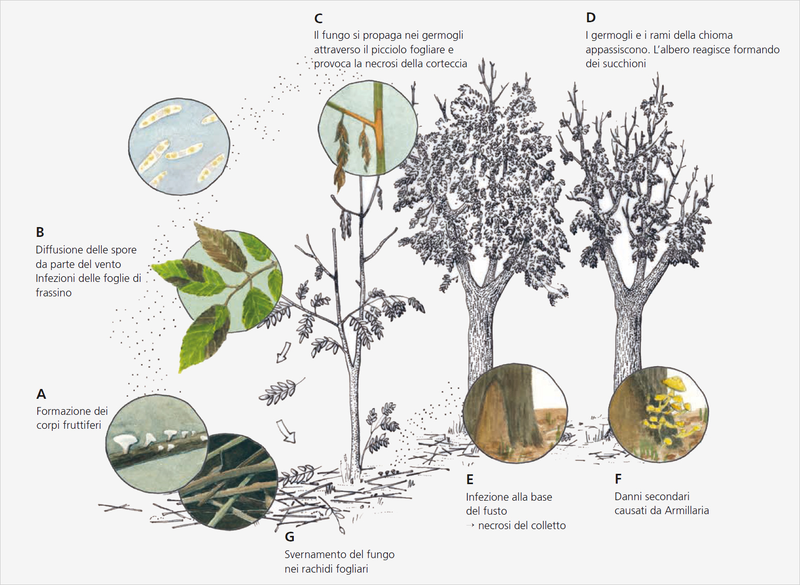

Durante l’estate le spore del fungo infettano le foglie del frassino, dalle quali poi il patogeno si sviluppa in direzione delle cacciate, dove induce delle tipiche necrosi di colore bruno-olivastro fino ad arancio sulla corteccia che provocano il disseccamento dei germogli (fig. 1).

Fig. 1. Frassini colpiti dalla malattia del disseccamento dei germogli. Le chiome presentano un’elevata trasparenza causata dal deperimento di germogli e rami. Foto: Andrin Gross

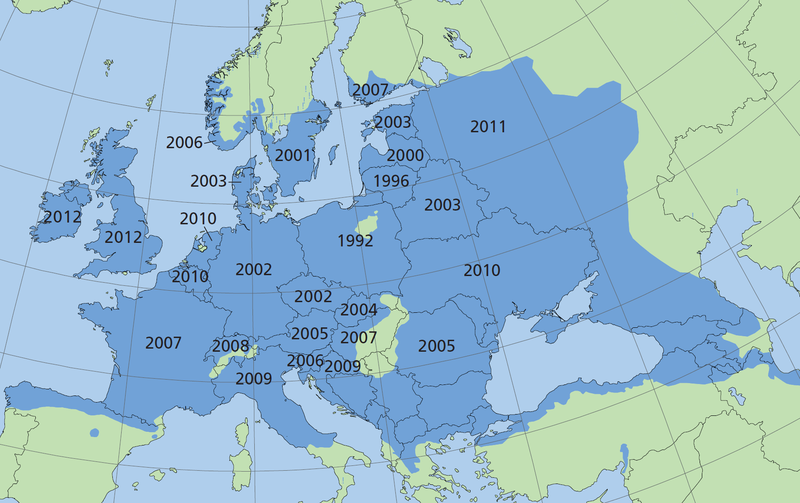

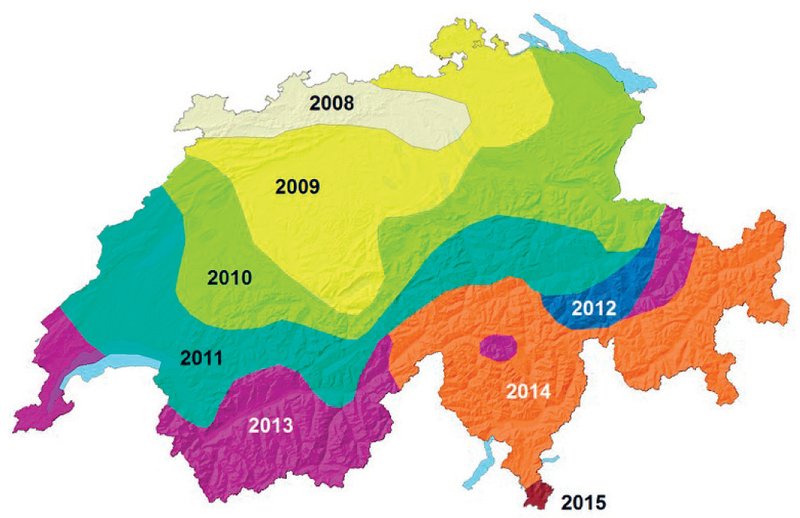

I primi sintomi evidenti della malattia sono stati osservati in Polonia durante i primi anni del decennio del 1990. L’agente infettivo ha poi iniziato a diffondersi con incedere epidemico su tutto l’areale di distribuzione naturale del frassino comune (Fraxinus excelsior, fig. 2). In Svizzera, il deperimento del frassino si è manifestato per la prima volta nei Cantoni di Basilea e di Soletta nel 2008. In seguito, nel giro di pochi anni, il fungo ha colonizzato l’intero territorio elvetico situato a Nord delle Alpi, raggiungendo anche le valli alpine interne dei Grigioni e del Vallese (fig. 3). Dal 2012 è presente in Alto Adige, mentre dal 2013 la malattia è stata osservata anche a Sud delle Alpi svizzere, dove si è diffusa assai rapidamente.

Per il momento non ci si aspetta una riduzione dell’intensità dell’infezione. Al contrario, il deperimento del frassino continua a diffondersi rapidamente in tutti i popolamenti boschivi dove il frassino è presente.

Biologia del patogeno

L’agente patogeno del deperimento del frassino, Hymenoscyphus fraxineus (sinonimo: H. pseudoalbidus) fa parte degli Ascomiceti (classe di funghi le cui spore sessuali si sviluppano in strutture a sacco, chiamate aschi). Questo fungo, fino a poco tempo fa sconosciuto da noi, è stato descritto e riconosciuto quale nuova specie solo nel 2010, grazie ad analisi molecolari. H. fraxineus è un parente prossimo dell’ Hymenoscyphus albidus, specie che è invece autoctona in Europa.

Questa specie saprofita colonizza rachidi fogliari di frassino nella lettiera, senza tuttavia provocare alcun danno agli alberi. Entrambe le specie in estate formano dei corpi fruttiferi biancastri a forma di coppa (apoteci), visibili sui rachidi delle foglie della precedente stagione vegetativa. I corpi fruttiferi delle due specie sono quasi identici, misurano alcuni millimetri di lunghezza e sono facilmente visibili ad occhio nudo (fig. 4).

Nei frassineti europei infestati, le fruttificazioni di H. fraxineus sono attualmente dominanti mentre quelle della specie indigena H. albidus si incontrano assai più raramente. La forma asessuata secondaria (con produzione di conidi) associata alla forma principale sessuata di H. fraxineus prende il nome scientifico di Chalara fraxinea (n.d.t.: una malattia che, prendendo lo spunto dal termine equivalente francese «chalarose», potrebbe essere designata come «Chalarosi»). La sua presenza può essere diagnosticata tramite coltivazione su substrato di agar-agar o su resti fogliari.

Fig. 4. Nella lettiera, Hymenoscyphus fraxineus produce sui rachidi delle foglie cadute numerosi corpi fruttiferi bianchi di circa 3–8 mm. Foto: Valentin Queloz (WSL)

Alberi ospiti

In Europa e in Svizzera, il frassino comune e il frassino a foglie strette (F. angustifolia) sono tra i principali alberi ospiti di H. fraxineus. L’orniello (Fraxinus ornus, sinonimo: frassino della manna), presente soprattutto nell’area del Mediterraneo orientale e anche in Ticino, sembra invece poco suscettibile al patogeno.

Nelle specie suscettibili, non sono solo i giovani alberi ad essere affetti dalla malattia ma alberi di tutte le classi di età. La pressione infettiva è particolarmente elevata nelle stazioni più umide, poiché l’umidità favorisce la formazione di spore e aumenta le possibilità di infezione da parte del fungo, specialmente alla base del tronco. In molti frassineti colpiti da deperimento, si trovano tuttavia ancora esemplari di frassino che non mostrano i sintomi della malattia o che presentano sintomi assai ridotti. Queste osservazioni ci permettono di stimare che, grazie al loro corredo genetico, circa l’1 fino al 5 % dei frassini sono da considerare come poco sensibili o addirittura resistenti alla malattia.

Il ciclo della malattia

Nel fascicolo della collana Notizie per la pratica si trovano descrizioni dettagliate del ciclo della malattia causata da H. fraxineus rappresentato nell'immagine qui sotto.

I sintomi della malattia

Siccome H. fraxineus può infettare i frassini in vari modi, i sintomi osservabili sono pure assai variabili. L’infezione da ascospore sulle foglie è riconoscibile grazie a macchioline marroni che indicano il punto di penetrazione nelle foglie delle spore germinate (fig. 6, a sinistra). Queste macchie si ingrandiscono fino a diventare colorazioni fogliari estese, in grado di raggiungere il picciolo.

Se il fungo continua a svilupparsi, dal picciolo le necrosi raggiungono i rametti, la cui corteccia si dissecca in prossimità della zona infettata, assumendo poi una colorazione arancio-brunastra (fig. 6, in mezzo). Appaiono così delle tipiche necrosi della corteccia che possono progredire fino al tronco. Il punto di penetrazione del fungo all’interno del fusto legnoso può essere riconosciuto grazie alla presenza, al centro della necrosi, di un ramo laterale disseccato.

Quando la necrosi ha circondato un tronco o un ramo, l’approvvigionamento idrico della parte distale viene interrotto, facendo appassire e disseccare le foglie. Queste assumono una colorazione bruno-nerastra, e possono rimanere attaccate ai rami fino all’autunno (fig. 6, a destra). In questo modo, attacchi di H. fraxineus ripetuti a scadenza annuale conducono rapidamente al completo deperimento dell’intera pianta, specialmente nel caso di alberelli ancora in giovane età.

Fig. 6. Sintomi del deperimento del frassino: Le spore Hymenoscyphus fraxineus infettano le foglie del frassino, provocando l’apparizione di chiazze fogliari (a sinistra); il fungo penetra nel fusto principale da un ramo laterale, provocando così una necrosi della corteccia di colore arancio-brunastro (in mezzo); frassino infettato che presenta i sintomi dell’appassimento delle foglie (a destra). Foto: Daniel Rigling e Roland Engesser (WSL)

Gli alberi maturi deperiscono più lentamente. La loro chioma si dirada progressivamente a seconda dell’andamento e del ritmo di disseccamento dei germogli e dei rami (fig. 7, a sinistra). La struttura della chioma tende a modificarsi, poiché i frassini colpiti dalla malattia cercano di compensare la perdita dei rami disseccati formando nuovi germogli laterali e rami epicormici (succhioni). Questi nuovi rami sono generati da gemme dormienti localizzate al di sotto delle necrosi e contribuiscono a conferire alla chioma una forma piuttosto «cespugliosa».

L’infezione di un frassino a partire dalla base del fusto si manifesta esteriormente con la presenza di una necrosi della corteccia allungata ed infossata a forma di fiamma (fig. 7, in mezzo). Se un ramo o un tronco viene tagliato sul punto dove è presente la necrosi, il legno presenta una colorazione bruno-grigiastra, che a volte si estende verso il centro fino al midollo (fig. 7, a destra). Le colorazioni del legno sono generalmente molto più estese di quanto l’aspetto esterno della corteccia necrotica potrebbe fare presumere. Le colorazioni situate alla base del tronco rimangono piuttosto confinate alla zona situata ai piedi dell’albero e, soltanto raramente, salgono all’interno de tronco per oltre un metro di altezza.

Non vi è peraltro alcun nesso tra le necrosi presenti sul colletto e quelle che riguardano la chioma. La maggior parte della porzione intermedia del tronco rimane pertanto sana.

Fig. 7. Sintomi del deperimento del frassino: Nella chioma la perdita di rami è parzialmente compensata dall’emissione di succhioni (a sinistra); Necrosi del colletto a forma di fiamma, visibile alla base dell’albero (in mezzo); Colorazione del legno visibile in corrispondenza della una necrosi del colletto (a destra). Foto: Corine Schöbel, Daniel Rigling e Valentin Queloz (WSL)

Organismi patogeni secondari

Le necrosi del colletto costituiscono un substrato favorevole alla proliferazione di patogeni secondari. Questa combinazione contribuisce ad accelerare il deperimento degli alberi già colpiti da H. fraxineus. Sotto la corteccia disseccata capita frequentemente di osservare uno strato biancastro formato dal micelio di Armillaria sviluppatosi dopo l’infezione iniziale di H. fraxineus.

I frassini pesantemente danneggiati o seccati sono utilizzati anche come alberi di ovideposizione da parte di vari insetti, in particolare dall’ilesino del frassino (Leperisinus varius; fig. 8). Gli adulti e le larve di questa specie scavano delle gallerie tra la corteccia e il legno, marcando distintamente i limiti dell’alburno.

Raccomandazioni per la gestione

Siccome attualmente non esiste alcun metodo pratico e provato per combattere il deperimento del frassino, non è possibile frenare la diffusione della malattia. Le spore del fungo patogeno si sviluppano nella lettiera di frassino ed è perciò impossibile rimuovere tutto il materiale vegetale infettato nelle regioni colpite. D’altra parte, l’uso di prodotti chimici fungicidi non sarebbe né appropriato, né tantomeno autorizzato all’interno dell’area forestale.

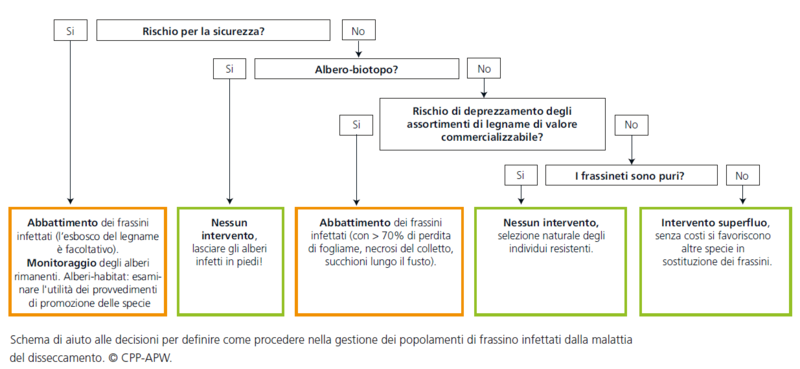

È quindi tanto più importante nella situazione attuale, preservare e favorire gli alberi di frassino che non presentano nessuno o pochi sintomi visibili dall’esterno. E’infatti possibile che essi siano poco suscettibili o addirittura resistenti alla malattia e che pertanto, potrebbero essere in grado di trasmettere questa proprietà ai loro discendenti. Nella gestione dei frassineti infetti è raccomandabile adottare il seguente approccio (fig. 9):

- Valutare lo stato di salute dei frassini nel mese di luglio, quando la formazione di foglie e di succhioni è conclusa, mentre la caduta delle foglie non è ancora iniziata. Durante la martellata è indispensabile esaminare lo stato di salute complessivo dell’albero. A tale scopo è opportuno osservare sia la chioma, che il fusto, includendo la base del tronco, i contrafforti radicali e le radici visibili alla superficie del suolo.

- Laddove i frassini la cui chioma è fortemente colpita dal deperimento o che presentano evidenti necrosi del colletto si trovano lungo i bordi delle strade o di percorsi pedestri fortemente frequentati, essi devono essere monitorati per ragioni di sicurezza e, se del caso, eliminati per tempo.

- Durante l’esecuzione dei lavori forestali che riguardano frassini fortemente infetti, bisogna osservare con attenzione le norme della sicurezza sul lavoro.

- I frassini che fungono da habitat per le specie protette o in via di estinzione devono essere conservati. In questi casi, la sicurezza può eventualmente essere tutelata tramite potature mirate alla sicurezza, eseguite a livello delle chiome. E’ auspicabile consultare specialisti per verificare se tramite i provvedimenti adottati, le specie rare possono essere tutelate a lungo termine.

- Gli alberi maturi di elevato valore economico che hanno perso oltre il 70 % della loro chioma o che presentano necrosi del collare sono minacciati dal disseccamento. Essi possono essere abbattuti per evitare che a medio termine i loro tronchi subiscano un deprezzamento del legname.

- I frassini sani o colpiti solo lievemente dovrebbero essere conservati e favoriti, in quanto potrebbero trasmettere eventuali proprietà di resistenza o di tolleranza ai loro discendenti.

- Dato che la malattia non può diffondersi a partire dai pezzi di legno infettati che sono stati abbattuti o sezionati, questi possono essere lasciati sul posto.

- E’ auspicabile rinunciare a nuovi rimboschimenti di frassini. Data l’elevata pressione infettiva, è infatti lecito attendersi che le giovani piante possano anch’esse venire colpite, finendo per deperire.

- Lo stato di salute dei popolamenti di frassino dovrebbe essere valutato periodicamente, al fine di adattare le procedure da seguire.

- Le martellate nei popolamenti di frassino devono essere effettuate con una certa prudenza, tenuto conto che l’evoluzione futura dei frassini è molto difficile da prevedere e che, in secondo luogo, dei tagli eccessivi rischierebbero di creare eccedenze nel mercato di legname di frassino.

- Laddove un popolamento puro di frassini cresciuti su stazioni adeguate ma gravemente infettato dalla malattia rischia di scomparire, bisogna affrontare la questione delle possibili specie sostitutive. Se tali specie forestali non si ringiovaniscono naturalmente, è giudizioso procedere alla piantagione di alberi appartenenti a specie di latifoglie affini ai frassineti, come l’acero, il ciliegio, il ciliegio a grappoli, il carpino e, sulle stazioni più umide, l’ontano nero.