Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) führt im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) zirka alle 10 Jahre eine Befragung der Schweizer Bevölkerung zu ihren Ansprüchen an den Wald durch. Die Befragung wurde erstmals 1997 durchgeführt und 2010 wiederholt. Im Jahr 2020 erfolgte die dritte Erhebung.

Die repräsentative Umfrage «Waldmonitoring soziokulturell 3» (WaMos 3) bei 3116 Erwachsenen und 156 Jugendlichen in der ganzen Schweiz untersuchte die Einstellung der Bevölkerung, ihr Verhalten und ihr Wissen bezüglich waldspezifischer Themen. Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze:

Funktionen des Waldes

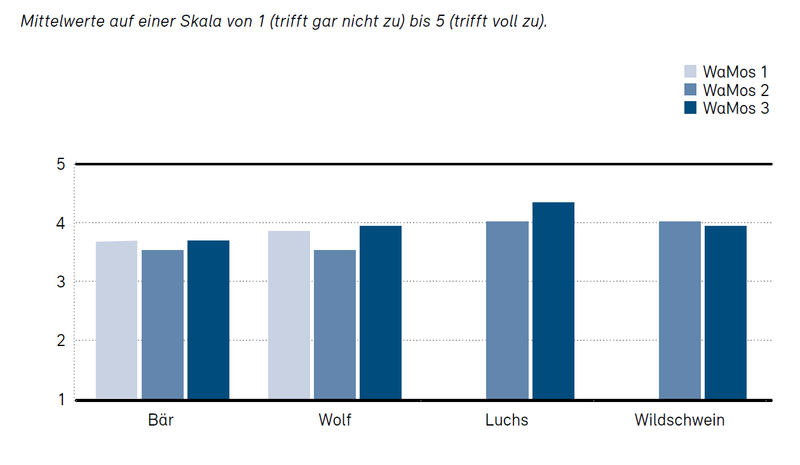

Der Wald schützt vor Naturgefahren, wirkt als CO2-Speicher, ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen, produziert Sauerstoff, liefert Holz und erfüllt noch viele weitere Funktionen. Diese werden alle sehr positiv bewertet. Das Bewusstsein für die vielfältigen Aufgaben des Waldes nimmt zu – wie auch die Sorge, dass es für den Wald zunehmend schwieriger werden könnte, sie zu erfüllen.

Die wichtigste Funktion des Waldes aus Sicht der Befragten ist die des Lebensraums für Pflanzen und Tiere (92,6 %). Es folgen die Sauerstoffproduktion (83,7 %) und der Schutz vor Naturgefahren (83,6 %). Häufig genannt wird auch der Beitrag des Waldes zur Minderung des Klimawandels (79,2 %), dies wurde erstmals gefragt. Im Vergleich zu WaMos 2 (2010) wird der Wald als Verschönerung der Landschaft und als ein Stück Heimat weniger genannt.

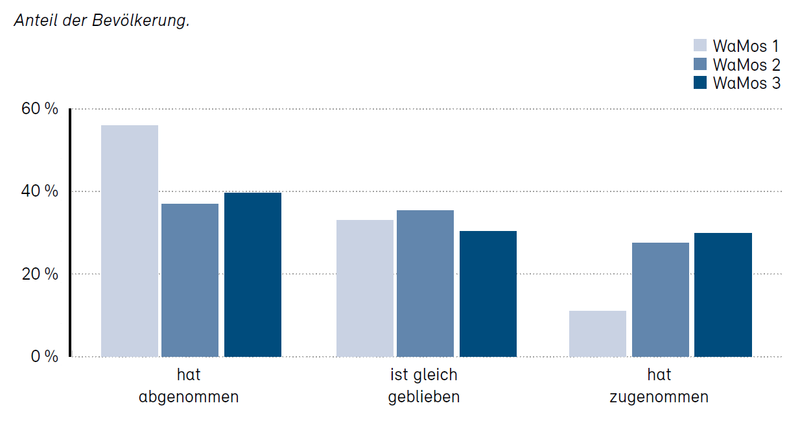

Waldfläche

Im Vergleich zu 1997 ist heute einem grösseren Teil der Bevölkerung bekannt, dass die Waldfläche zugenommen hat. Die jüngeren Menschen neigen im Vergleich mit den Erwachsenen stärker dazu, eine abnehmende Waldfläche zu vermuten. Effektiv dehnt sich der Wald um knapp 40 km2 jährlich aus (ca. Fläche des Zugersees), seine Zunahme konzentriert sich aber auf die Alpen und die Alpensüdseite.

Wem gehört der Schweizer Wald?

Der Schweizer Wald ist per Gesetz für jedermann frei zugänglich. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es bei uns keine Verbotsschilder, die den Zutritt zum Wald verwehren. Vielen ist daher gar nicht bewusst, dass auch in der Schweiz jedes Stück Wald jemandem gehört.

70 Prozent des Schweizer Waldes gehören öffentlichen Waldeigentümern: Politische Gemeinden 28 %, Bürgergemeinden 22 %, Korporationen und Genossenschaften 8 %, Kantone 4 %, Bund 1 %, übrige öffentliche Waldflächen: 7 %.30 Prozent sind in Privatbesitz. In der Schweiz gibt es rund 250'000 private Waldeigentümer. Jeder besitzt im Schnitt 1,3 Hektaren Wald, was etwa der Grösse zweier Fussballfelder entspricht.

Quelle: Waldbericht 2015, Bundesamt für Umwelt BAFU

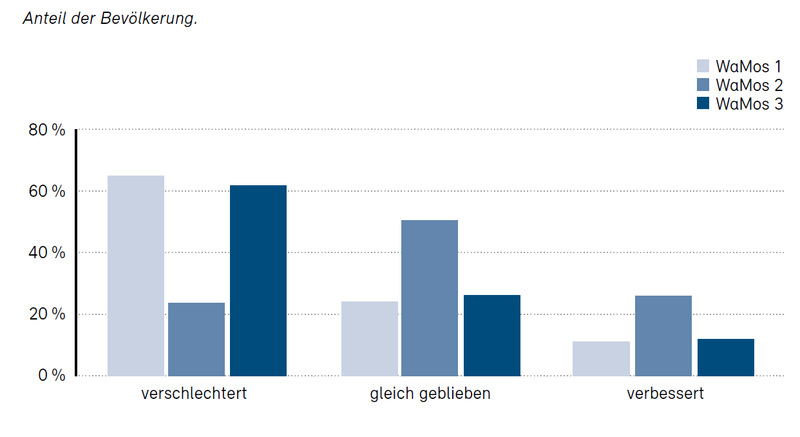

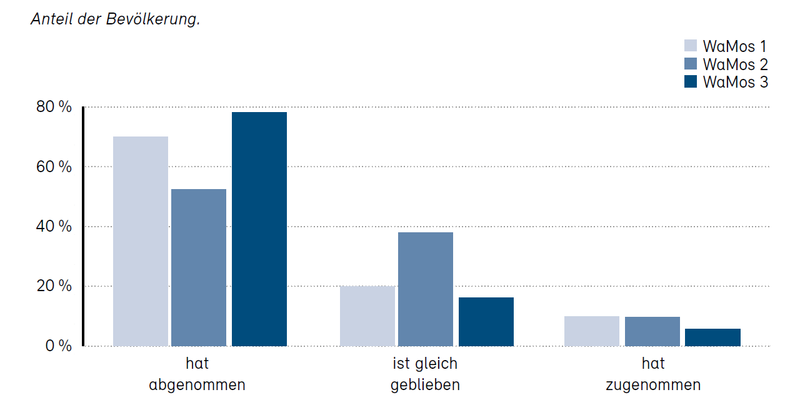

Einschätzung der Waldgesundheit

Aus Sicht der Befragten hat sich die Waldgesundheit in den letzten 20 Jahren deutlich verschlechtert. Diese Beurteilung deckt sich mit der Wahrnehmung von 1997, während im Jahr 2010 überwiegend von einem stabilen Gesundheitszustand des Waldes ausgegangen wurde. Auf der Alpensüdseite wird die Beeinträchtigung der Waldgesundheit am stärksten wahrgenommen.

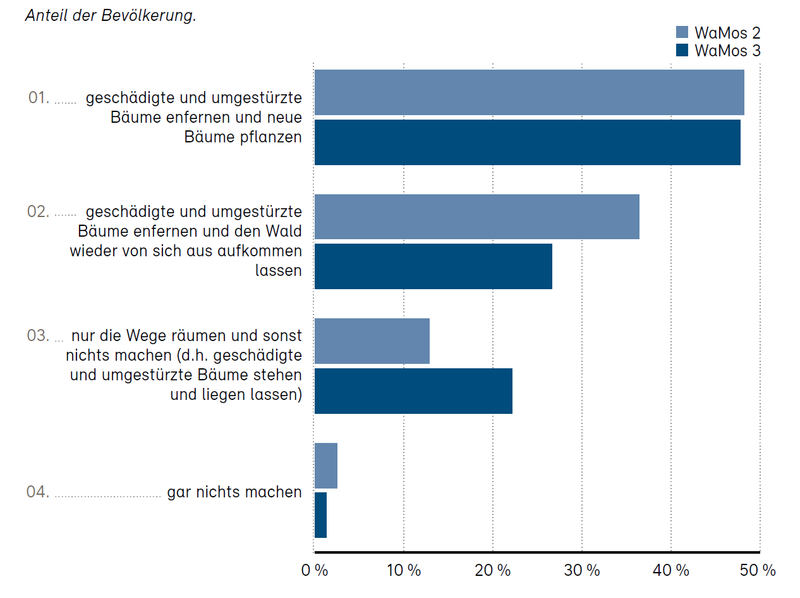

Fast die Hälfte der Befragten denkt, geschädigte oder umgestürzte Bäume sollten entfernt und an ihrer Stelle neue angepflanzt werden – eine ähnliche Haltung wie 2010. Signifikant gestiegen ist der Anteil derjenigen, die nur die Wege geräumt haben möchten und sich gegen weitere Massnahmen aussprechen.

Den Wald nutzen und schützen

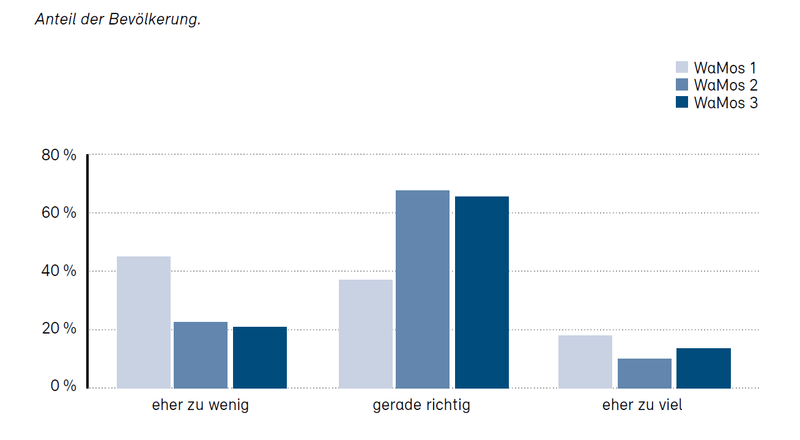

Wie bereits im Jahr 2010, halten über zwei Drittel der Befragten die den Schweizer Wäldern entnommene Holzmenge für «gerade richtig». Der Anteil derjenigen, die finden, es werde eher zu viel Holz genutzt, ist allerdings leicht gestiegen; insbesondere Personen im Jura und im Mittelland denken, es werde zu viel Holz geerntet, während in den Alpen und auf ihrer Südseite mehr Leute der Ansicht sind, es werde eher zu wenig Holz genutzt. Auch das Alter spielt eine Rolle: Je älter die Befragten, desto eher sind sie der Meinung, es werde zu wenig Holz genutzt.

Fakt ist: Das Potenzial des Schweizer Waldes als Holzlieferant wird bei weitem nicht ausgeschöpft. Von den 8,2 Millionen Kubikmeter Holz, die jährlich nachhaltig genutzt werden könnten, wurde im Jahr 2020 gut die Hälfte (4,8 Mio. m3) geerntet. Die überwiegende Mehrheit der Schweizer Bevölkerung legt besonderen Wert auf den Kauf von einheimischem Holz. Für 68,7 Prozent der Befragten ist die Schweizer Herkunft beim Kauf von Holzprodukten wichtig.

Rund 78 Prozent der Befragten schätzen, die Artenvielfalt habe in den letzten 20 Jahren im Schweizer Wald abgenommen – ein Urteil, das erheblich pessimistischer ausfällt als im Jahr 2010 (mit über 52 %) und das auch die negative Sicht aus dem Jahr 1997 (mit 70 %) übertrifft. Entsprechend finden weniger Leute, die Artenvielfalt habe zugenommen (5,7 % 2020 im Vergleich zu 9,7 % 2010 und 10 % 1997). Tatsächlich aber bezeugt das Landesforstinventar 4 (2009–2017) eine Zunahme der Baumarten- und Strukturvielfalt sowie der Totholzmenge in den Wäldern. Auch die Fläche an Waldreservaten konnte gesteigert werden. Damit steigt auch die Vielfalt an Lebensräumen für unterschiedlichste Tier- und Pflanzenarten.

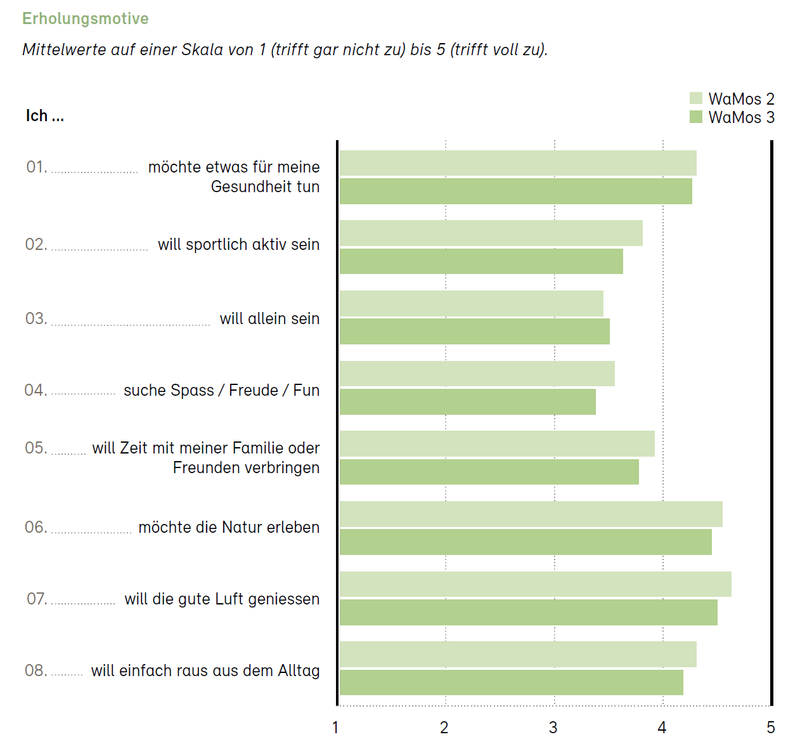

Motive zur Erholung im Wald

Die meisten Befragten gehen regelmässig in den Wald. Der am häufigsten besuchte Wald gefällt ihnen gut bis sehr gut. Wer einen Wald aufsucht, möchte sich erholen und vom Alltag abschalten. Einige tun dies, indem sie die Natur beobachten und die Ruhe geniessen, andere wiederum wollen sich bewegen und Sport treiben. Der überwiegende Teil der Befragten fühlt sich nach einem Waldbesuch entspannter als zuvor, und insgesamt bleibt die Zufriedenheit mit dem Aufenthalt im Wald hoch.

Der Wald gewinnt als Rückzugsort an Bedeutung. Als einziges Motiv öfter genannt als in WaMos 2 wird der Wunsch allein zu sein. Alle übrigen Beweggründe verzeichnen weniger Nennungen. Die Reihenfolge bleibt allerdings gleich: Das Naturerlebnis, die frische Luft und die Distanz zum Alltag sind wichtige Motive für einen Waldaufenthalt.

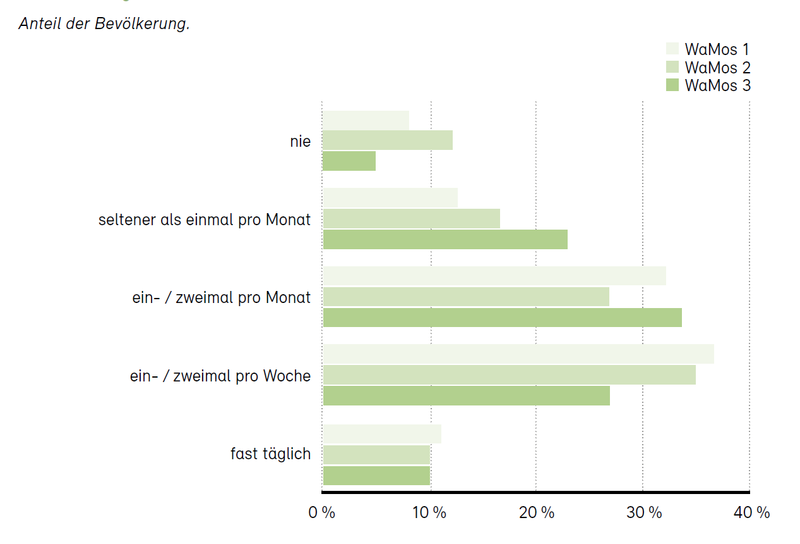

Fast alle gehen in den Wald

Die Häufigkeit der Waldbesuche in der Schweizer Bevölkerung ist seit 1978 (einer den WaMos-Erhebungen vorausgehende Befragung) im Mittel etwa konstant geblieben. Es gab aber Veränderungen bei der Häufigkeit. Der Anteil von Personen, die den Wald nie besuchen, ist 2020 auf einen Tiefststand gesunken (4,9 %). Aber auch der Anteil derjenigen, die den Wald nur 1–2 mal pro Woche aufsuchen ist seit 1997 stetig zurückgegangen (28,8 % in 2020). Grösser geworden ist dagegen die Gruppe derjenigen, die 1–2 mal pro Monat oder seltener in den Wald gehen (22,8 %). Die Frequenz der täglichen Waldbesuche wiederum hat sich über alle vier Beobachtungszeitpunkte kaum verändert (9,9 %).

Seit 1997 hat die Dauer eines Waldbesuches stetig abgenommen, und zwar von 106 Minuten (1997) auf 90 Minuten (2010) bis 79 Minuten (2020). Im Schnitt verweilen Männer mit 85 Minuten länger im Wald als Frauen (74 Min.). Übers Ganze gesehen wird der Wald von mehr Menschen, dafür während kürzerer Dauer aufgesucht und weniger Menschen gehen nie in den Wald.

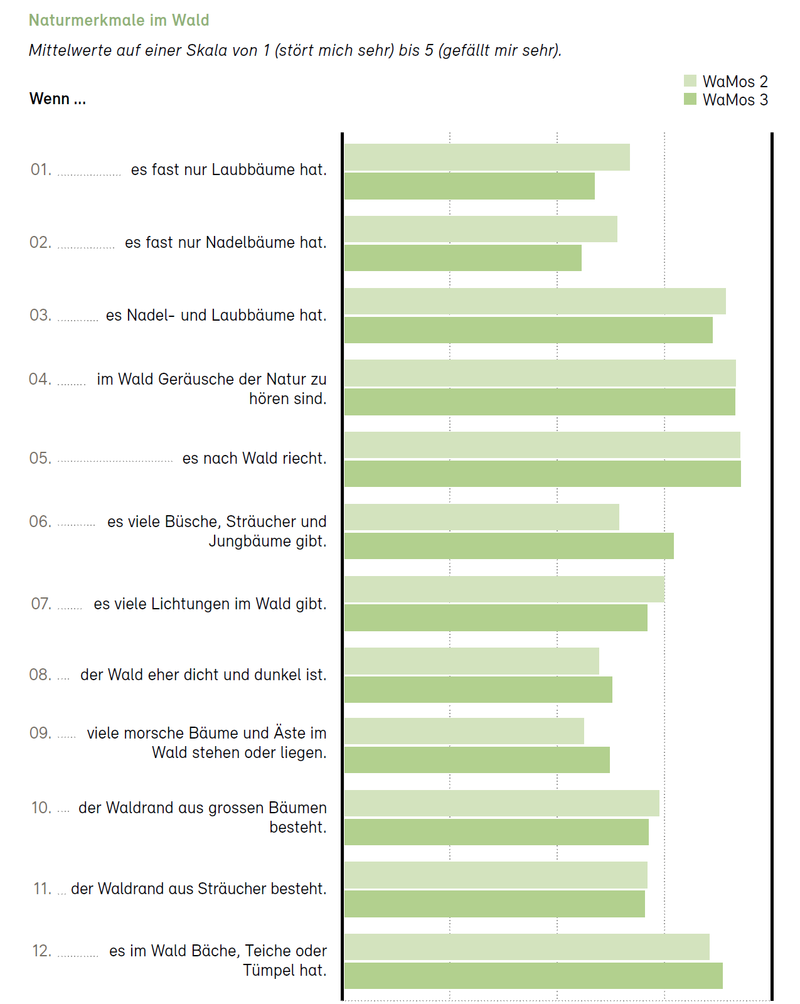

Was gefällt den Waldbesuchern?

Waldgeräusche und -gerüche gehören zu den Naturmerkmalen, die den Befragten am besten gefallen. Auch die Mischung von Laub- und Nadelbäumen sowie Tümpel und Bäche verzeichnen hohe Werte. Im Vergleich zu WaMos 2 stossen viele Jungbäume, Büsche und Sträucher in WaMos 3 auf mehr Zuspruch, gleiches gilt für dichte dunkle Wälder und solche mit morschen Bäumen und Ästen. Die Akzeptanz des für die Biodiversität so wichtigen Totholzes hat deutlich zugenommen.

Naturlehrpfade, eingerichtete Feuerstellen, Waldhütten und Unterstände sowie viele Bänke sind Einrichtungen, die den Befragten am besten gefallen. Auch Finnenbahnen oder Vitaparcours finden Zuspruch. Während Jugendliche sich eher für sportliche Infrastrukturen erwärmen, stehen bei Erwachsenen Naturlehrpfade und Parkplätze höher im Kurs. Dass ausser den Bänken und Wegen die meisten Infrastrukturen an Beliebtheit eingebüsst haben, deutet auf einen stärkeren Wunsch nach «mehr Natürlichkeit» im Wald hin.

Wenngleich die Zufriedenheit mit dem Aufenthalt im Wald immer noch sehr hoch ist, sank gegenüber 2010 der Anteil derjenigen, die absolut zufrieden sind. Stark zurückgegangen ist der Anteil der Befragten, die nach einem Waldbesuch viel entspannter sind als zuvor (67,3 % 2010 und 43,7 % 2020).

Der Anteil der Befragten, die sich im Wald nie gestört fühlen, ist 2020 mit 53,5 Prozent deutlich tiefer als noch 2010 (74 %). Abfall, Zerstörung und Vandalismus, Party feiernde Menschen und Personen, die auf dem Fahrrad unterwegs sind, stören am meisten.

Wald, Geld und Regeln

Der Unterhalt von Waldwegen und anderen Infrastrukturen, die Entsorgung von Abfällen, der Schutz vor herabfallenden Ästen sowie das Aufräumen von Sturmschäden, die Umsetzung von Wild- und Naturschutzmassnahmen, und die Beseitigung kranker Bäume verursachen hohe Kosten. Diese werden durch den Erlös aus Holzernten bei weitem nicht mehr abgedeckt, sodass mehr als die Hälfte der Forstbetriebe rote Zahlen schreiben. Im politischen Prozess werden Gesetze, Verordnungen und Programmvereinbarungen festgelegt, damit der Wald in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten bleibt und seine Funktionen langfristig erfüllen kann.

93 Prozent der Befragten erachten Subventionen der öffentlichen Hand für den Wald als eher berechtigt oder sehr berechtigt; diese erhalten somit deutlich mehr Zuspruch als noch im Jahr 2010. Am stärksten sollten Vorkehrungen zum Schutz gegen Naturgefahren unterstützt werden; an zweiter Stelle stehen Massnahmen zugunsten der Waldgesundheit, gefolgt von einer Bewirtschaftung des Waldes, die seine Kapazität als CO2-Speicher maximiert. Danach kommen die generelle Wald pflege und Naturschutzmassnahmen. Subventionen für die Erholungsfunktion werden selten genannt.

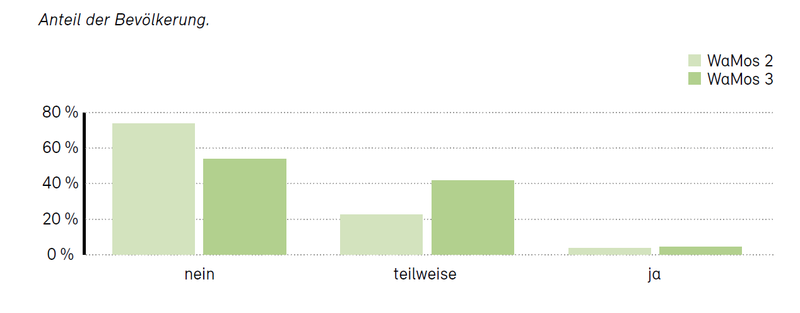

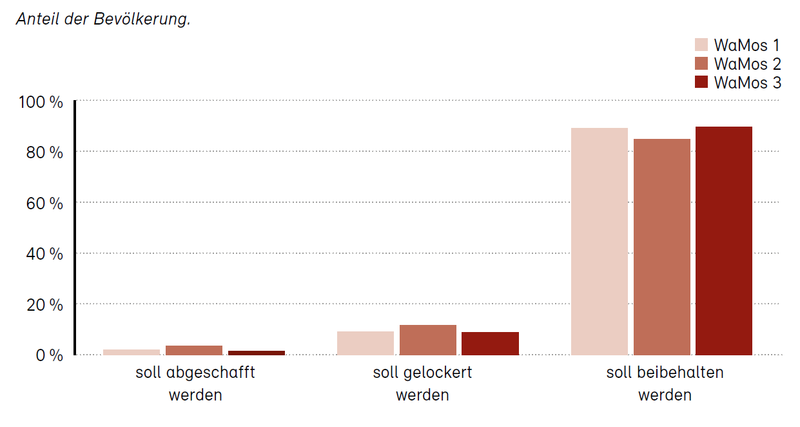

Breit akzeptiertes Rodungsverbot

Die Umnutzung von Waldflächen zugunsten von anderen Zwecken ist in der Schweiz verboten. Dieses Rodungsverbot geniesst breite Akzeptanz, denn 89,6 Prozent der Befragten wollen es beibehalten. Mit 8,9 Prozent ist der Anteil derer, die sich für eine Lockerung aussprechen, tiefer als in den zwei vorangegangenen Befragungen.

Wird wegen übergeordneter Interessen, wie Autobahnen oder andere Infrastrukturprojekte, eine Rodung bewilligt, ist in der Regel in der Nähe eine gleich grosse Waldfläche neu anzupflanzen. In WaMos 2 wie auch WaMos 3 befürwortet die überwiegende Mehrheit der Befragten diesen Realersatz. Nur eine kleine Minderheit ist der Ansicht, es brauche keinen Ersatz; ihr Anteil ist jedoch gegenüber dem Jahr 2010 signifikant gesunken.

Diese Umfrage wurde von der FVA Freiburg auch in Baden-Württemberg durchgeführt:

(TR)