Die Diskussion könnte kontroverser nicht sein: Die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich empfiehlt in der Nähe von Trockenstandorten die Robinien (Robinia pseudoacacia) aktiv zu bekämpfen, notfalls mittels Herbizideinsatz. Wenig später erscheint in "Forêt Entreprise" 11/2007 ein Dossier, das die waldbaulichen, ökologischen und produktionstechnischen Vorteile der Robinie hervorstreicht und mit Zahlenmaterial belegt.

In der Schweiz stellt Nobis (2008) mit Verweis auf die "Schwarze Liste" des Biodiversitätsmonitorings fest, dass die Robinie der mit Abstand häufigste Neophyt im Wald ist und sich in warm-trockenen Lagen invasiv verhält. Andererseits gilt die Robinie als eine mögliche Alternative, um auf Grenzstandorten waldbaulich dem voranschreitenden Klimawandel zu begegnen. Es ist verständlich, dass Waldbesitzer und Forstdienst irritiert auf diese widersprüchlichen Meldungen reagieren.

Robinie als Beelzebub

Die Robinie besiedelt als Pionierbaumart recht effizient Ruderal- und Waldbrandflächen. Auch Trockenrasen sagt ihr sehr gut zu. Ihr Konkurrenzvorteil, nämlich Luftstickstoff fixieren und dem Boden zuführen zu können, verkehrt sich aus Sicht des Naturschutzes ins Gegenteil: Durch die Stickstoffanreicherung werden seltene Pflanzen von anderen Krautpflanzen wie Brennnesseln verdrängt. Deshalb wird die Robinie auf speziellen Standorten aus Sicht des Naturschutzes nicht geschätzt.

Ein Waldbesitzer in der österreichischen Marchaue machte sich beispielsweise Sorgen um die einheimische Flora, die nachweisbar schrittweise verdrängt wurde. Diese setzt sich in der Baumschicht zusammen aus Eschen (Fraxinus excelsior und Fraxinus angustifolia), Wildbirne sowie diversen Pappel-und Weidenarten. Überall wo natürlich oder durch Holzschlag eine Öffnung entsteht, siedelt sich Robinie erfolgreich an.

In der Verzweiflung hat der Waldbewirtschafter versucht, mittels Kahlschlag und wiederholtem Mähen die Robinie zurückzudrängen. Wenigstens wurden in diesem Fall nicht auch noch Herbizide wie "Roundup" verwendet, aber der Schritt in diese Richtung ist im Ausland recht naheliegend. Im Herkunftsgebiet, den USA, wird dies regelmässig praktiziert; in der Schweiz ist hingegen der Herbizideinsatz im Wald abgesehen von zwei Ausnahmen verboten: Auf Wytmeiden und innerhalb der ersten drei Meter entlang von Waldrändern (ChemRRV SR 814.81) ist der Einsatz bei Vorliegen einer Spezialbewilligung der kantonalen Behörden erlaubt, allerdings nur dann, wenn jede Pflanze einzeln behandelt wird.

Abb. 2 - Eine dornenvolle Angelegenheit… Und aufgepasst bei Verletzungen der Haut: Die Robinie ist giftig. Foto: Walter Tschannen

Die Bekämpfungsmethoden Kahlschlag und Rückschnitt dürfte wenig erfolgversprechend sein, da die Robinie Wurzelbrut macht und die Stöcke in jungem Alter sehr ausschlagfähig sind. Unter Umständen bewirkt man mit dieser radikalen Methode gerade das Gegenteil! Ähnliches wird von Verantwortlichen für die Böschungspflege entlang von Strassen und Bahntrassen berichtet. Auch muss damit gerechnet werden, dass im Boden Samenbanken mehr als zehn Jahre überleben können und bei genügend Licht plötzlich keimen werden.

Bessere Erfahrungen werden offenbar mit Ringeln am stehenden Baum im Spätfrühling gemacht. Die Rinde ist dabei genügend breit und tief zu entfernen, und dies auf 80–90% des Stammumfangs. Zudem muss die Arbeit im Laufe des zweiten Jahres kontrolliert werden. Diese Methode ist also relativ zeitaufwendig und braucht darüber hinaus viel Geduld. Wie die Erfahrung zeigt, darf der Baum nicht zu früh nach dem Ringeln gefällt werden (ein Jahr reicht nicht), weil sonst so viele Stockausschläge und Wurzelbrut-Triebe nachwachsen, dass die Bekämpfung mehr Schaden anrichtet als nützt.

Wer Robinien langfristig bekämpfen will, muss sie als Lichtbaumart buchstäblich in den Schatten stellen. Nur, wie soll dies gelingen, wenn die Robinie auf ihr zusagenden Standorten nach sechs Jahren bereits über 7 m Höhe erreicht? Alle Schatten spendenden Baumarten – mit Ausnahme vielleicht der Ulmen und des Haselstrauchs – dürften auf solchen Standorten wesentlich langsamer in die Höhe wachsen. Allerdings können Winterlinden, Hagebuchen, Edelkastanien oder – bei genügend Luftfeuchte und Niederschlag – eventuell auch Ahorn, Buchen und Tannen die ungeliebten Robinien nach zwei bis drei Jahrzehnten überwachsen und ihnen das Licht wegnehmen. Es wird jedoch von Unverträglichkeiten mit gewissen Baumarten berichtet (z. B. Bu, Bi, Ul, SEi), vermutlich wegen wuchshemmender Substanzen, welche die Wurzeln ausscheiden. Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen und waldbauliche Experimentierfreude sind also gefragt, wenn nicht auf radikale und aufwändige Methoden zurückgegriffen werden soll.

Robinie als lukrative Investition

Aus Gegenden Europas mit milden Temperaturen und knappen Sommerniederschlägen, zum Beispiel Ungarn, Frankreich, Italien oder Rumänien, wird vorwiegend Positives über die Robinie berichtet. Insbesondere Kulturen mit auserlesenen Provenienzen und einem gewissen Aufwand für die Pflege, inklusive Wertastung, versprechen erstaunlich hohe Wertschöpfungen pro Hektare, wenn die kurze Produktionszeit mit berücksichtigt wird. Auf Versuchsflächen im Tal der Loire (F) kulminiert die Produktion bereits mit sieben Jahren, bei durchschnittlich 6 t Trockensubstanz (TS) pro ha und Jahr. Ein 15-jähriger Bestand erreicht rund 80 t TS pro ha, was bei erhöhter Energieholznachfrage sehr interessant tönt. Als Vergleich dazu rechnet die Ertragstafel für Fichte bei Bonität 26 mit einer nutzbaren Biomasse von ca. 20 t TS/ha im Alter 20.

Abb. 4 - Etwa 25 cm dicke Robinie auf einer Wiese, die vor ca. 30 Jahren als Autobahn-Rodungsersatz aufgeforstet worden ist. Foto: Walter Tschannen

Auch ein Vorrat von 325 m3/ha mit 25 Jahren und ein maximaler Jahreszuwachs von 13 m3/ha auf guten Robinienstandorten lassen aufhorchen. Allerdings empfehlen die Franzosen trotzdem 40 Jahre Produktionszeit, um genügend dicke Bäume als Sagholz zu produzieren, wobei > 22 cm über der Rinde bereits genügen. Für solches Holz werden in Frankreich 115–155 CHF/m3 franko Waldstrasse bezahlt. Ein Parketthersteller erklärt übrigens in der erwähnten Sondernummer, dass das Holz umso härter sei, je schneller es gewachsen ist. Dies spricht also für eine rechtzeitige und starke Freistellung – in der Regel, sobald 2,5 bis 4 m astfreier Schaft erreicht sind. Das Holz aus den Pflegeeingriffen wird vorwiegend energetisch verwertet, aber auch Pfahlsortimente sind sehr gefragt, ähnlich wie bei der Kastanie im Tessin. Durch dieses Sortiment wird bereits der zweite Pflegeeingriff kostendeckend. Ob diese Angaben für das Hochlohnland Schweiz ebenfalls zutreffen würden, bedürfte näherer Abklärungen.

Waldbauliches

Zum Waldbau mit Robinie in gemischten Beständen, die aus Naturverjüngung hervor gegangen sind, liegen wenige Angaben vor. Der Autor hat beobachtet, dass Mischungen mit Linde, Eiche und Waldföhre gut funktionieren. Ähnlich wie bei anderen lichtbedürftigen und wärmeliebenden Baumarten dürfte es jedoch schwierig sein, die Robinie ohne intensive Pflegemassnahmen einzeln gemischt zu halten. Eine Gruppenmischung dürfte sich besser bewähren.

Sehr detaillierte Erkenntnisse liegen für plantagenartige Pflanzungen oder Direktsaaten vor, die im Ausland vorwiegend auf ehemaligem Landwirtschaftsland realisiert werden. Bemerkenswert ist der Hinweis, dass es lohnenswert sei, die 3 bis 4 m hohen, buschförmigen Jungbäume mit einem schweren Mulchgerät auf den Stock zurückzusetzen und den Boden leicht zu verletzen, so dass vorwiegend die Wurzelbrut angeregt wird. Die neuen Triebe wachsen innert Jahresfrist 2 bis 3 m hoch und haben in der Regel eine durchgehende Stammachse. Speziell zu beachten ist bei späteren Pflegeeingriffen die grosse Neigung zur Bildung von Klebästen, bis fünf Jahre nach dem Eingriff. Aufgrund der kurzen Umtriebszeit wird mit Endstammzahlen von 450 bis 600 Stück/ha operiert, was einen Kandidatenabstand von 4 bis 5 m ergibt. Die Robinie eignet sich zur Terrainvorbereitung für andere anspruchsvolle Baumarten.

Die Robinie eignet sich auch für Niederwald, speziell wenn die Energieholzgewinnung im Vordergrund steht. Der Vorteil dieser Betriebsart besteht darin, dass grundsätzlich keine Pflegeeingriffe nötig sind und strikt nach ertragskundlicher Optimierung im Kurzumtrieb gearbeitet werden kann. Allerdings vermindert sich die Stockausschlagfähigkeit nach zwei bis drei Umtrieben.

Standortansprüche

Im Zentrum der ursprünglichen Herkunft, den Appalachen USA, kommt Robinie als Pionierbaumart auf 150 bis 1500 m Höhe vor. Diese Gegend zeichnet sich durch hohe Jahresniederschläge (1000 bis 1800 mm), milde Winter und heisse Sommer aus. Der Lichtbedarf der Robinie ist ausgeprägt gross. In ihrer Heimat wird sie später vom Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) überwachsen.

Die Anbaugebiete in Europa und Asien sind in der Regel wesentlich trockener. Die Angaben zur Wintertauglichkeit widersprechen sich: Schütt (2006) warnt vor strengen Winterfrösten, aber auf www.baumkunde.de wird die Frostresistenz mit bis –32°C angegeben, was im kontinental geprägten SE-Europa durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Kurz gesagt wächst die Robinie in klimatisch geeigneten Weinbaugebieten sehr gut.

Die Robinie benötigt lockere, gut durchlüftete Böden, die durchaus nährstoffarm sein können, denn über wurzelbewohnende Rhizobium-Arten versorgt sich der Baum selber mit Stickstoff. Höhere pH-Werte werden bevorzugt, aber es besteht eine grosse Toleranz.

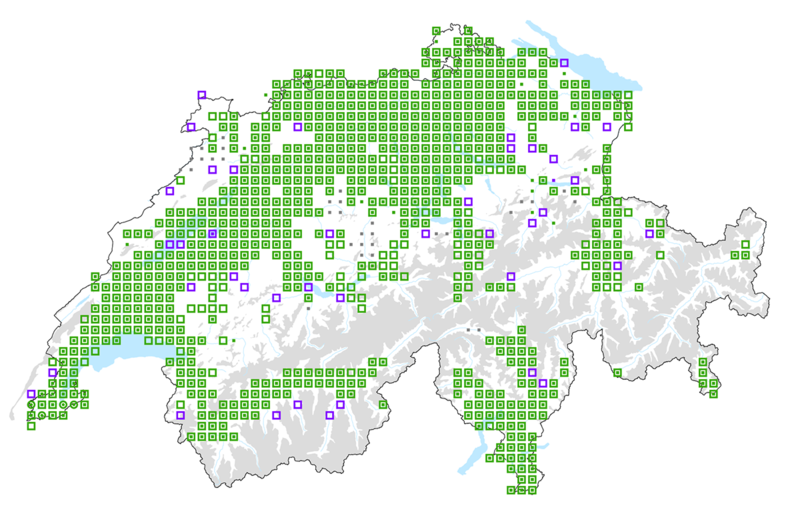

Abb. 6 - Verbreitung der Robinie in der Schweiz. Grafik: Info Flora / GEOSTAT

Versuch einer gesamtheitlichen Beurteilung

Laut Schütt et al. (2006) führte Jean Robin 1601 diese Baumart aus Virginia USA nach Paris ein, weil er von deren Schönheit fasziniert war. Bald darauf begann ihr Siegeszug durch Europa, später auch durch Asien. Speziell in Südkorea, neuerdings auch in China, wurde Robinie im grossen Stil gepflanzt und gilt heute, nach Pappeln und Eukalyptus, weltweit als drittwichtigste Laubbaumart für Plantagen. Diese weltweite Dominanz bedeutet ein gewisses Klumpenrisiko, falls neuartige Krankheiten und Parasiten auftreten. Zu beachten ist auch die Giftigkeit für Menschen und gewisse Tierarten, die dazu geführt hat, dass der Anbau in Australien verboten ist.

Die Robinie hat ein extrem schnell wachsendes, die Bodenoberfläche fixierendes Wurzelwerk, das in lockerem Substrat mehr als 7 m in die Tiefe geht. Sie bietet damit in kurzer Zeit einen exzellenten Erosionsschutz. Andererseits besiedelt sie sensible Ökosysteme wie Trockenwiesen, ehemaligen Auenwald sowie trockene Wälder.

Abb. 7 - Für Pfähle aller Art ist Robinienholz sehr beliebt – insbesondere wegen seiner Dauerhaftigkeit. Vor allem für Pferde ist aber Robinienholz (und die Rinde) sehr giftig. Foto: M. v. Schulthess

Im urbanen Raum hat die Robinie einen festen Platz – wegen ihrer attraktiven Blüte, der nicht allzu dichten Belaubung, der anfänglichen Raschwüchsigkeit, der kontrollierbaren Kronengrösse und ihrer Salztoleranz. Bei Bienenzüchtern ist die Robinie sehr geschätzt für die Honigproduktion. Das Holz gilt als guter Ersatz für Tropenhölzer und hat unübertroffene Eigenschaften bezüglich Brinellhärte, Schlagfestigkeit, Zugfestigkeit und Dauerhaftigkeit ohne Imprägnierung. Dies spricht für langlebige Produkte, was in einer Gesamtökobilanz ebenfalls zu berücksichtigen ist.

Die Robinie hat sich in der Terminologie von einer Gastbaumart zum Exoten mit invasivem Charakter gewandelt. Zu Recht? Die ökologischen Vor- und Nachteile halten sich ungefähr die Waage:

Wird die Robinie in klar begrenztem Raum waldbaulich genutzt und ein hochwertiges Produkt daraus hergestellt, dann sind diese Baumart und der damit verbundene Waldbau aus gesamtökologischer Sicht durchaus vertretbar. Schleicht sich jedoch die Robinie ohne bewusste Zielsetzung in spezielle Waldökosysteme ein und macht sich dort in schlechter Qualität breit, dann sollte der zuständige Waldbewirtschafter das Problem erkennen und mit einer langfristigen Abwehrstrategie handeln. Auch im Grenzbereich zu Naturschutzgebieten hat die Robinie nichts zu suchen.

Vor dem Hintergrund neuer Herausforderungen jedoch, wie maximale Produktion erneuerbarer Ressourcen auf relativ schlechten Waldstandorten oder Schutz vor Bodenerosion in versteppenden Landschaften, müsste der Nachhaltigkeitswert dieser Baumart vorurteilsfrei neu beurteilt werden.

(TR)