Vor 300 Jahren wurde der Luchs im Spessart ausgerottet

Abb. 1: Eurasischer Luchs (Lynx lynx) (Foto: Archiv LWF)

Im Winter des Jahres 1644 haben die Kurmainzischen Jäger "oberhalb Lohr beim Pfistershof einen großen Luchs geschossen." Es verwundert, dass die Menschen in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges dazu Zeit fanden. Sie brachten ihn zur Kellerei und forderten den herkömmlichen Fanglohn, einen Malter Korn. Ein Malter entspricht etwa 150 Litern, viel Getreide zu einer Zeit, in der man für Geld kein Brot kaufen konnte.

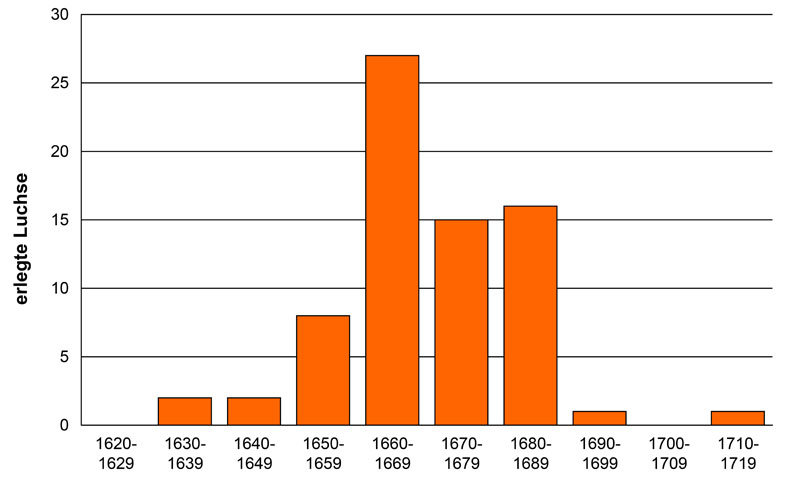

Der sog. Amtskeller als Leiter der Finanzverwaltung verbuchte diesen Fanglohn in seiner Rechnung und überlieferte somit eine Art Streckenmeldung. Die Kellerei-Rechnungen stellen unsere einzige Quelle dar. Erzählende Akten über den Luchs fehlen völlig. Auch in der mündlichen Überlieferung hinterließ er, ganz im Gegensatz zum Wolf, keine Spuren. Waldabteilungen mit seinem Namen finden sich selten. Bisher ist nur der "Luchsschlag" in der Hohen Wart bekannt geworden. Diese Rechnungen zu sichten und auszuwerten ist ein mühsames Unterfangen. Deshalb befasste sich in der Literatur auch noch niemand damit. Für den Zeitraum von 1630 bis 1715 weisen die Rechnungsbücher 72 Luchse nach, weniger als ein Stück im Jahr, ein verschwindend kleiner Bestand im riesigen Spessart. Doch ist zu bedenken, dass nur die kurmainzischen Zahlen vorliegen, die übrigen im Spessart ansässigen Herrschaften jedoch fehlen. Aus der räumlichen Ausdehnung lässt sich allerdings ermessen, welch weiten Lebensraum der Luchs beansprucht, weit mehr als der Wolf. Auf derselben Fläche sind im gleichen Zeitraum 1.174 Wölfe erlegt worden, mehr als das fünfzehnfache!

Erholungsphase zwischen 1618 und 1648

Für die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg können wir annehmen, dass die Jägerei alles Raubwild scharf bejagt und bis auf den "eisernen Bestand" ausgedünnt hatte. Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) ließ die Bejagung nach, wenn sich auch die Untertanen den üppigen Fanglohn nicht entgehen lassen wollten und den Luchs fingen, wo sie ihn erbeuten konnten. So erspähte der Frammersbacher Friedrich Schilling beim Waldgang 1644 einen Luchs auf einer Eiche, jagte ihn herunter und schlug ihn tot. Der Luchs nützte die Zeit zwischen 1618 und 1648, seinen Bestand aufzubauen. Er ereichte allerdings den Untermain nicht, während der Wolf 1640 bis Klingenberg vorstieß.

Nach dem westfälischen Frieden 1648 lief die Bejagung nur langsam an, der Bestand nahm weiter zu und erreichte einen Höchststand. Bei hohem Wildstand lässt sich jedoch leicht Beute machen. Dem Untertanen Erasmus Stürmer von Breitenbrunn fiel 1644 ein Geheck mit zwei Jungen in die Hände. Ausgehobene Welpen machten beim Wolf mehr als ein Drittel der Strecke aus; beim Luchs wurde nur dieser eine Fall bekannt.

Auch die Luchsin muss öfters auf Streifzug gehen. Ließ sie sich mit ihrem Anhang blicken, waren meist alle drei verloren. Der Förster Lorenz Muth von Rieneck schoss 1662 die Fähe mitsamt den Jungen vom Baum herunter. Drei Jahre später fing sein Kollege Hans Stenger von Habichtsthal mit den Hunden eine Luchsin, noch bevor sie aufbaumen konnte.

Abb. 2: Zwischen 1630 und 1720 wurden im kurmainzischen Spessart 72 Luchse erlegt. Ab ca. 1670 begann der letzte Vernichtungsfeldzug gegen den Luchs.

Der "Luchskrieg" (1666-1693)

Nachdem die dringlichsten Aufbauarbeiten erledigt und Kriegsschäden beseitigt waren, konnte sich der Staat dem Luchs zuwenden. In der Forstordnung von 1666 erklärte er die "Vertilgung der schadbaren Tiere" zum staatspolitischen Ziel. In erster Linie zielte dies zwar auf den Wolf ab, aber der Luchs war ebenfalls gemeint. Der Kurfürst ließ eiserne Fallen besorgen und sie unter die Jäger und Forstknechte verteilen. Mit diesen Fallen, die der Luchs weit weniger scheuen soll als der Wolf, machten die erfolgreichsten Kurmainzer Luchstöter ihre Strecke. Der Jäger Michel Braun von Rothenbuch und der Förster Klaus Ruppert von Langenprozelten fingen in mehr als 20 Jagdjahren je sechs Luchse. Beide zählten gleichzeitig zu den erfahrensten Wolfsjägern im Erzstift. Braun steht mit 45 Wölfen auf Platz eins, Ruppert mit 29 auf Platz drei der Rangliste.

Ein regelrechter Luchskrieg war entbrannt, die Strecke stieg auf ihren Höhepunkt. Daraufhin zog sich der Luchs aus den Randlagen zurück, 1663 aus dem Nordspessart und 1667 aus dem Süden.

In den 1670er Jahren schienen sich die wirtschaftlichen Verhältnisse soweit gebessert zu haben, dass ein Sack Getreide keinen großen Anreiz mehr darstellte. Um den Jagdeifer anzuspornen, erging 1676 der kurfürstliche Befehl an alle Kellereien, statt des Getreides einen Goldgulden als Fangprämie zu zahlen. Als Folge wurden die höchsten Jahresstrecken erzielt, jeweils fünf Luchse in den Jahren 1683 und 1688.

Diese Verluste konnte der Luchs nicht mehr verkraften. Im Hochspessart erlosch der autochthone Bestand um 1685, nur noch in den Steilhängen des Maintals konnte sich eine Restpopulation halten, bis 1693 die Erlegung des letzten Luchses im Amt Lohr den Abschluss des Vernichtungsfeldzuges markiert. Ungerührt verbuchte der Keller das Fanggeld "vor einen todt geschlagenen Lux".

Lothar Franz von Schönborn, der jagdlustige Kurfürst auf dem Heiligen Stuhl zu Mainz, bekam zu seinem Leidwesen keinen Luchs mehr in freier Wildbahn zu sehen. Wohl oder übel musste er ein Bild in Auftrag geben: "einen Luchs, nach dem Leben gemalt!"

Abb. 3: Luchszeichnung aus Flemings Teutschem Jäger.

Letzter Rückkehrversuch

Unerwartet ließ sich im Winter des Jahres 1715 im Spessart wieder ein Luchs spüren, wohl auf altem Fernwechsel zugewandert. Sofort wurde die Jägerei aufgeboten. Wie die Jagd endete, vermerkte der Amtskeller beim Auszahlen des Fanglohnes: "die Jäger im Spessart empfangen von einem Luchs, welchen sie darin aufgesucht und geschossen". Dieses Waidmannsheil wurde triumphal gefeiert. In munterem Jagdzug marschierte die Jägerei nach Rothenbuch, voraus der Oberjäger zu Pferd, Treiber trugen die Beute an einer Stange, die Dorfmusik spielte, Jubel erschallte. Der Zug hielt vor der Kellerei und lieferte unter dreimaliger Gewehrsalve den Luchs ein. Während ihn die Jäger im Wirtshaus weidlich tottranken, wurde er in der Kellerei zur Schau gestellt und fand reichlichen Zulauf bis in die tiefe Nacht hinein. Seitdem ist der Spessart luchsfrei geblieben, 300 Jahre lang. Heutzutage wird viel über eine Wiederansiedlung gesprochen. Wer sie fordert, sollte dies nicht forstgeschichtlich unvorbereitet tun, damit sich nicht die gleichen Fehler wiederholen wie bei der Wildkatze. Denn eine Aussetzung wird nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn man die Ausrottungsgeschichte kennt.